JR四国の最新型特急気動車2700系に乗車した際、その滑らかな乗り心地に驚いた方も多いのではないでしょうか。特にカーブが連続する区間でも安定して走行できる性能の裏には、車両の足元を支える「台車」に隠された技術的な工夫があります。

この記事では、2700系の台車に焦点を当て、その核心技術を分かりやすく解説します。具体的には、2700系に採用された台車の形式であるS-DT70の全体像から、JR四国独自技術が生んだ台車の進化の歴史、そして制御付き自然振り子式台車の特徴までを深く掘り下げます。また、大きな話題となった先代2600系との台車構造の違いや、台車の振り子機構とその仕組みについても詳述します。

さらに、快適な乗り心地を支える台車の工夫や、騒音や振動を抑える設計ポイント、曲線区間での安定した走行性能の秘密にも迫ります。メンテナンス性に優れた構造や、開発段階での試験運転での台車性能評価の結果も交えながら、2700系台車の全貌を明らかにしていきます。

- 2700系気動車の台車について基本的な形式と構造

- 振り子システムがカーブで機能する仕組み

- 先代車両との比較から見える技術的な進化

- 乗り心地と安定性を両立させる設計の工夫

進化したJR四国2700系の台車構造

- 2700系に採用された台車の形式とは

- 制御付き自然振り子式台車の特徴

- 鍵となる台車の振り子機構とその仕組み

- 快適な乗り心地を支える台車の工夫

- 騒音や振動を抑える設計ポイント

- 先代2600系との台車構造の違い

2700系に採用された台車の形式とは

JR四国の2700系に採用されている台車は、川崎重工業(現・川崎車両)が製造した「S-DT70形」です。これは現代の鉄道車両で広く標準となっている「ボルスタレス式」と呼ばれる構造を持つ動力台車で、優れた走行性能とメンテナンス性の両立を実現しています。

ボルスタレス式台車とは、台車と車体をつなぐ「枕ばり」という部材をなくし、空気ばねを介して車体を直接台車で支える構造のことです。これにより、部品点数が削減されて台車全体の軽量化が図れるほか、構造がシンプルになることでメンテナンスが容易になるというメリットがあります。

2700系のS-DT70形台車は、このボルスタレス式を基本としながら、後述するJR四国ならではの特殊な振り子機構を組み込んでいる点が最大の特徴です。この組み合わせによって、四国の険しい路線環境に対応するための高い性能が与えられています。

制御付き自然振り子式台車の特徴

2700系の台車が持つ最も重要な特徴は、「制御付き自然振り子式」という車体傾斜システムを採用している点です。これは、カーブを走行する際に発生する遠心力を利用して、車両を内側へ自然に傾ける「自然振り子」の原理を基本としています。

ただ、単なる自然振り子だけでは、カーブに入る手前で傾き始めたり、カーブを抜けた後も傾きが戻らなかったりといった挙動の遅れが生じることがあります。そこで、コンピュータ制御を組み合わせることで、事前に路線のカーブ情報を読み込み、最適なタイミングで車体を傾け始めるようにアシストするのが「制御付き」たる所以です。

この方式により、乗客はカーブでかかる遠心力を感じにくくなり、乗り心地が大幅に向上します。また、車両が安定してカーブを通過できるため、速度を落とさずに走行することが可能となり、所要時間の短縮にも大きく貢献しています。

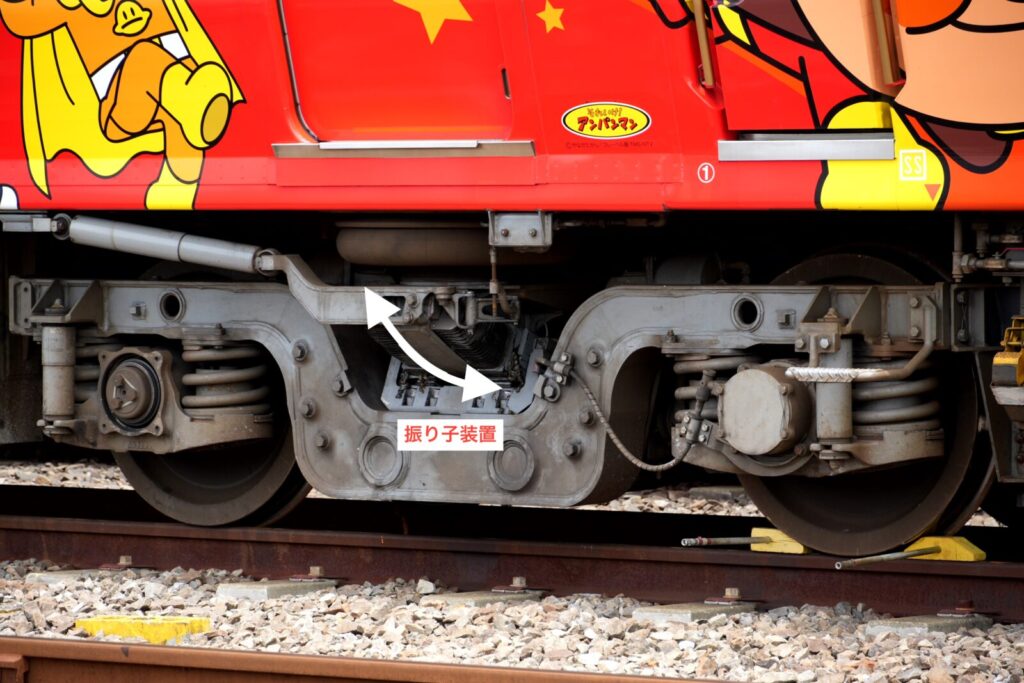

鍵となる台車の振り子機構とその仕組み

S-DT70形台車の振り子機構には、「ベアリングガイド式」という、先代の2000系から大きく進化した仕組みが採用されています。これは、台車枠と車体をつなぐ「振子はり」という部材の間に、直線的なレールと複数のベアリングを組み合わせた案内装置を設置したものです。

カーブで遠心力がかかると、車体はカーブの外側へ移動しようとします。この動きをベアリングガイドが極めて低い摩擦で滑らかに受け止め、振子はりが横方向へスライドします。この横スライドが、振り子の支点を中心とした回転運動に変換され、結果として車体がカーブの内側へと傾くのです。

このベアリングガイド式は、2000系で採用されていた「コロ式」(円弧状のレールの上を金属のコロが転がる方式)と比較して、摩擦が格段に少ないという利点があります。そのため、より小さな力で、より滑らかかつ精密に車体を傾けることができ、カーブの入口や出口で感じやすかったわずかな揺れや衝撃を効果的に抑制しています。

快適な乗り心地を支える台車の工夫

2700系の快適な乗り心地は、振り子機構だけでなく、巧みなサスペンション設計によっても支えられています。サスペンションは役割の異なる2段階で構成されています。

一次ばね(軸ばね)

一次ばねは、車輪の軸を支える「軸箱」と台車枠の間に設置されるサスペンションです。S-DT70形では「円筒案内式」という方式が採用されており、コイルばねで上下の衝撃を吸収しつつ、円筒状の案内装置で軸箱が前後左右にずれるのを防ぎます。これにより、高速走行時でも車輪がしっかりと安定し、優れた走行安定性を確保する土台となっています。

二次ばね(枕ばね)

二次ばねは、台車と車体の間に設置されるサスペンションで、乗り心地に最も大きく影響する部分です。ここには「空気ばね」が採用されています。空気ばねは、内部の空気圧を調整することでばねの硬さを変えられる特性を持ち、金属ばねに比べて細かな振動を吸収する能力に優れています。これにより、レールから伝わる微細な振動を効果的に遮断し、客室に静かで快適な空間を提供しているのです。

騒音や振動を抑える設計ポイント

S-DT70形台車は、騒音や振動を低減するための設計上の工夫も随所に見られます。最も大きなポイントは、前述の通り、振り子機構に摩擦の少ないベアリングガイド式を採用したことです。これにより、機構が作動する際の衝動や異音の発生が抑えられ、静粛性の向上に貢献しています。

また、一次ばねに採用された円筒案内式も、輪軸を正確な位置にしっかりと固定することで、高速走行時の不要な振動を防ぎ、安定した走りを実現します。さらに、二次ばねである空気ばねが、台車から車体へ伝わる高周波の振動を吸収することで、客室内で感じる騒音や揺れを大幅に低減させています。

これらの設計は、単に乗り心地を良くするだけでなく、乗客の疲労を軽減し、長時間の移動でも快適に過ごせる空間を作り出す上で重要な役割を果たしているのです。

先代2600系との台車構造の違い

2700系の開発経緯を語る上で、試作車のみで量産が中止された2600系の存在は欠かせません。2600系では、当時のトレンドであった「空気ばね式車体傾斜装置」が採用されました。これは、台車の空気ばねの内外で空気圧を制御し、空気ばねそのものを伸縮させて車体を傾ける方式です。構造がシンプルで、メンテナンスコストを低減できると期待されていました。

しかし、この方式はカーブが連続する土讃線での走行試験で致命的な課題を露呈します。カーブを一つ抜けて次のカーブに入るまでの短い間に、傾斜のために消費した空気を再充填する時間が足りず、安定して車体を傾け続けることが困難だったのです。

この経験を踏まえ、2700系では実績のある「制御付き自然振り子式」へと回帰しました。S-DT70形台車では、車体傾斜は機械的な振り子機構が担い、空気ばねは純粋に乗り心地向上のためのサスペンションとして機能します。このように役割を明確に分離したことで、それぞれの装置が最適な性能を発揮できるようになり、土讃線のような厳しい条件下でも確実な動作と高い信頼性を確保することに成功したのです。

JR四国 2700系の台車が持つ走行性能

- 曲線区間での安定した走行性能

- 運用を支えるメンテナンス性に優れた構造

- 試験運転で明らかになった台車性能評価

- JR四国独自技術が生んだ台車の進化

- 伝統と革新が融合した2700系台車

曲線区間での安定した走行性能

S-DT70形台車の最大の強みは、カーブが連続する区間での圧倒的な走行安定性です。この性能により、2700系は半径600m以上のカーブにおいて、従来の車両が従う基本的な制限速度よりも最大で30km/h速い速度で通過することが可能となっています。

この高速走行を可能にしているのは、前述の通り、遠心力という物理法則に基づいて機械的に作動する振り子システムのおかげです。2600系の空気ばね式のように圧縮空気という有限の資源に依存しないため、どれだけカーブが連続しても性能が低下する心配がありません。

この頑健な動作原理こそ、JR四国が振り子式にこだわり続ける理由であり、急カーブと急勾配が続く土讃線をはじめとする四国の路線網を、高速かつ安全に結ぶための必須条件と言えます。

運用を支えるメンテナンス性に優れた構造

鉄道車両は、長期にわたって安全に運用される必要があり、メンテナンスのしやすさも非常に重要な性能の一つです。S-DT70形台車は、この点においても優れた設計がなされています。

まず、振り子機構に採用されたベアリングガイドは、潤滑油が封入された密封構造となっており、外部から塵や埃が侵入しにくいのが特徴です。これにより、長期間にわたって滑らかな動作を維持でき、従来のコロ式に比べて点検や部品交換の頻度を減らすことが期待できます。

また、ブレーキ装置には「踏面ユニットブレーキ」が採用されています。これは、ブレーキの作動に必要なシリンダーやてこが一体化された小型の装置で、構造がシンプルなため部品交換などの作業が容易です。これらの工夫により、日々の保守作業の負担を軽減し、車両全体のライフサイクルコストの削減に貢献しています。

試験運転で明らかになった台車性能評価

2700系の開発は、極めて慎重かつ合理的なプロセスを経て進められました。その背景には、2600系の走行試験で得られた貴重なデータがあります。土讃線の連続カーブ区間で空気ばね式の限界が明らかになったことで、JR四国は「四国の路線環境には、実績のある機械式の振り子システムが最適である」というデータに基づいた結論に至りました。

さらに興味深い事実として、2700系の量産に先立ち、そのプロトタイプにあたる「S-DT69形台車」が、一部の2000系車両に試験的に搭載されていた記録があります。これは、新しいベアリングガイド式の振り子機構を実際の営業路線で長期間運用し、耐久性や乗り心地に関する詳細なデータを収集・評価していたことを示唆しています。

このように、机上の設計だけでなく、試作車での厳しい評価や既存車両での長期実証試験といった段階的なプロセスを踏むことで、リスクを最小限に抑え、確実な性能を持つS-DT70形台車を完成させたのです。

JR四国独自技術が生んだ台車の進化

S-DT70形台車は、世界初の振り子式気動車である2000系で確立された「制御付き自然振り子」という基本原理を尊重しつつ、構成要素を現代の技術で徹底的に磨き上げた「正常進化形」と評価できます。

| 項目 | S-DT70(2700系) | S-DT56(2000系) | 主な差異と意義 |

| 振子機構 | ベアリングガイド式 | コロ式 | 最大の進化点。低摩擦化による乗り心地向上と高信頼性を実現。 |

| 軸箱支持 | 円筒案内式 | ロールゴム式 | より剛性が高く、高速走行時の安定性に優れる現代的な方式へ更新。 |

| ブレーキ | 踏面ユニットブレーキ | 踏面両抱き式 | 小型・軽量でメンテナンス性に優れる方式へ更新。 |

上の表が示すように、S-DT70形台車は、30年の時を経て得られた知見と技術の進歩を反映し、振り子機構、軸箱支持、ブレーキといった主要なコンポーネントを系統的にアップデートしています。

これは、単に新しい技術を追い求めるのではなく、自社の路線環境という特定の課題に対し、実績ある技術を現代的に再解釈して最適解を導き出すという、JR四国の堅実な開発思想の表れです。この取り組みが評価され、2700系は2020年に鉄道友の会が選定する「ローレル賞」を受賞しました。

伝統と革新が融合した2700系の台車

この記事では、JR四国2700系の足元を支えるS-DT70形台車について、その構造から性能、開発の背景までを詳しく解説しました。最後に、本記事の重要なポイントをまとめます。

- 2700系の台車形式はS-DT70形ボルスタレス台車

- 車体傾斜方式は制御付き自然振り子式を採用

- 振り子機構はコロ式からベアリングガイド式へと進化した

- ベアリングガイド式は低摩擦で乗り心地と信頼性を向上させる

- サスペンションは役割分担が明確化されている

- 一次ばねは円筒案内式で走行安定性を確保

- 二次ばねは空気ばねで快適な乗り心地を提供

- 2600系の空気ばね式が抱えた課題を克服した設計

- 土讃線の連続カーブでも安定した性能を発揮

- カーブでは制限速度より最大30km/h速く走行可能

- メンテナンス性に優れた構造で運用コスト削減に貢献

- S-DT69形台車による長期実証試験を経て開発された

- 2000系が確立した技術遺産を正統に継承している

- 四国の路線環境に最適化された合理的な設計思想

- その完成度の高さから2020年ローレル賞を受賞した