香川から高知へ、四国の険しい山々を貫いて走る土讃線。この路線に揺られながら、その車窓に流れる絶景の裏には、多くの人々の情熱と挑戦の物語が刻まれています。この記事では、そんな土讃線の歴史を深く掘り下げていきます。

金毘羅参詣という意外な目的から始まった開業と建設の背景、そして部分開通だった初期の土讃線と地域交通への役割について解説します。また、戦前の土讃線と鉄道網の拡大がどのように進められたのか、戦後復興と土讃線の近代化がもたらした変化にも光を当てます。

特急列車の登場と観光振興が沿線に与えた影響や、土讃線と四国横断鉄道構想の実現に至るまでの道のりも詳しく見ていきましょう。なぜ電化・高速化が見送られた理由があるのか、その代わりに生まれた革新的な技術とは何だったのか。沿線のまちと土讃線の発展史を辿りながら、今も土讃線に残る歴史的な駅舎や施設を訪ね、現代における土讃線の役割と未来についても考察します。

- 私設鉄道から始まり全線開通まで62年を要した建設の道のり

- 蒸気機関車から世界初の振り子式気動車に至る技術革新の歴史

- スイッチバック駅など、険しい地形を克服した路線の特徴と施設

- 現代における地域交通と観光路線という二つの役割と今後の展望

四国を貫く大動脈・土讃線の歴史の始まり

- 開業と建設の背景にあった金毘羅参詣

- 初期の土讃線と地域交通への役割とは

- 戦前の土讃線と鉄道網の拡大プロセス

- 戦後復興と土讃線の近代化を支えた技術

- 特急列車の登場と観光振興への影響

- 土讃線に残る歴史的な駅舎や施設を紹介

開業と建設の背景にあった金毘羅参詣

土讃線の壮大な歴史の第一歩は、国家的なプロジェクトとしてではなく、意外にも一つの観光目的から始まりました。その原点は、1889年(明治22年)に開業した讃岐鉄道の丸亀駅~琴平駅間に遡ります。

この鉄道が建設された主な理由は、当時から全国的に厚い信仰を集めていた金刀比羅宮、通称「こんぴらさん」への参拝客を輸送することでした。明治時代の日本では、このように社寺参詣や観光を目的とした私設鉄道の建設が各地で見られましたが、土讃線の起源もその典型的な例の一つです。つまり、土讃線はその誕生の瞬間から、観光路線としての遺伝子を持っていたと考えられます。

この事実は、現代において「四国まんなか千年ものがたり」といった観光列車が活躍する姿と、不思議な縁で結びついていると言えるかもしれません。その後、この路線は山陽鉄道による買収を経て、1906年(明治39年)の鉄道国有法によって国の所有となり、日本の広域鉄道網に組み込まれていくことになります。

初期の土讃線と地域交通への役割とは

土讃線が一本の路線として四国を縦断するまでには、非常に長い年月と複雑な過程が必要でした。初期の段階では、南北からそれぞれ独立した路線として建設が進められ、点と点が少しずつ繋がっていくような状況だったのです。

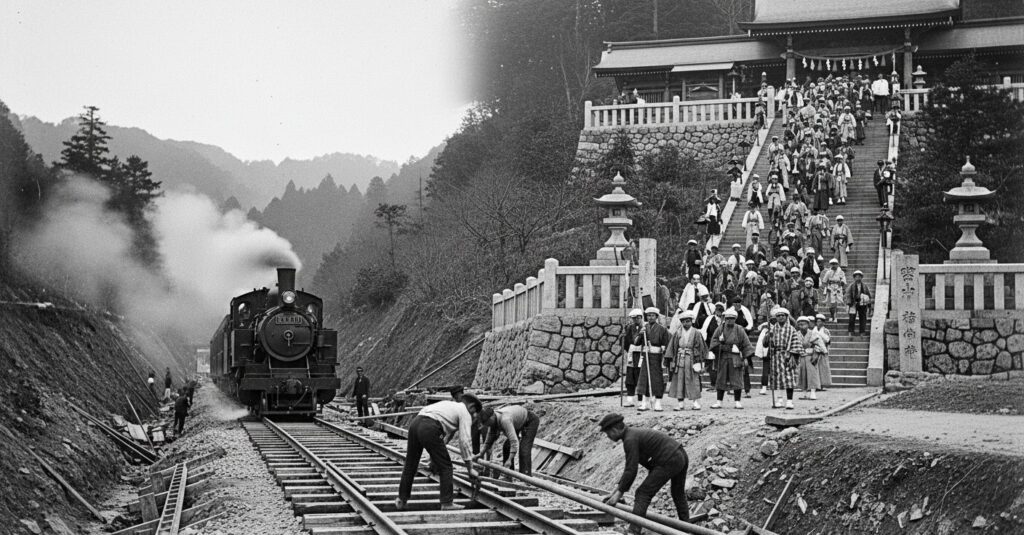

北側では前述の通り、香川県で讃岐鉄道として開業しましたが、南側の高知県では、それとは全く別に鉄道建設が始まりました。1924年(大正13年)、須崎駅と日下駅の間で高知県初の国鉄路線となる高知線が開業します。この建設で決定的な役割を果たしたのが、天然の良港であった須崎港です。鉄道建設に不可欠なレールや枕木、さらには蒸気機関車本体までもが船で須崎港へ運ばれ、そこから内陸部へと敷設が進められました。

この歴史的背景から、現在も須崎駅前には「土讃線発祥の地」の記念碑が建てられています。一方で、北からも少しずつ延伸工事が進み、初期の土讃線は、それぞれの地域で人々の生活を支える重要な交通手段としての役割を担っていました。しかし、まだ四国の中央で分断された状態であり、全線開通は遠い未来の話でした。

戦前の土讃線と鉄道網の拡大プロセス

分断されていた南北の路線を連結し、四国を縦断する一本の鉄道を完成させる計画は、戦前の時代に大きく進展しました。特に、最大の難関とされた四国山地を克服する工事は、当時の日本の土木技術の結晶とも言えるものでした。

北からは徳島本線が1914年に阿波池田駅へ到達し、南からは高知線が北上を続けます。そして、最も困難を極めたのが、吉野川の渓谷沿い、特に大歩危・小歩危の断崖絶壁に線路を敷設する区間でした。この難工事を経て、1935年(昭和10年)11月28日、ついに豊永駅と三縄駅の間が開通し、香川県の多度津駅から高知県の須崎駅までが一本のレールで結ばれたのです。

この歴史的な連結をもって、路線名は正式に「土讃線」と命名され、四国の大動脈としての骨格が完成しました。これにより、人や物資の流れが飛躍的に向上し、四国の経済や文化の交流に大きな影響を与えたのです。

| 開業年月日 | 区間 | 当時の路線名 | 備考 |

| 1889年5月23日 | 多度津 – 琴平 | 讃岐鉄道 | |

| 1914年3月25日 | (徳島方面から) – 阿波池田 | 徳島本線 | |

| 1924年3月30日 | 須崎 – 日下 | 高知線 | 高知県初の国鉄路線 |

| 1929年4月28日 | 箸蔵 – 阿波池田 | 土讃線 | 徳島本線と接続 |

| 1935年11月28日 | 豊永 – 三縄 | 土讃線 | 多度津 – 須崎間が連結、土讃線と命名 |

戦後復興と土讃線の近代化を支えた技術

須崎駅まで到達した土讃線は、さらに西への延伸を目指しましたが、太平洋戦争の激化により建設は一時中断を余儀なくされます。戦争が終わり、日本全体が復興へと向かう中で、土讃線の延伸工事も国家の再建事業の一つとして再開されました。

そして1951年(昭和26年)11月12日、最後の区間であった影野駅~窪川駅間が開業。これにより、最初の讃岐鉄道開業から実に62年もの歳月を経て、土讃線は悲願の全線開通を果たします。この62年という年月は、日本の近代化から戦争、そして戦後復興という激動の時代を色濃く反映しているのです。

また、この時期から土讃線の近代化も進みました。特に輸送力増強が課題となり、貨物輸送ではC58形蒸気機関車に加え、より強力なD51形、通称「デゴイチ」が短期間ながら投入されました。これは、線路規格が低い地方路線としては異例のことであり、いかに土讃線の峠越えが厳しく、輸送力増強が急務であったかを物語っています。その後、ディーゼル化(無煙化)が進み、乗り心地の改善と効率化が図られていきました。

特急列車の登場と観光振興への影響

土讃線の近代化は、1960年代のディーゼル化によって大きく前進しました。煙と煤に悩まされた蒸気機関車の時代が終わりを告げ、キハ58系をはじめとする高性能なディーゼルカー(気動車)が主役となります。これにより、四国は「気動車王国」と呼ばれる黄金時代を迎えました。

そして、サービスの質を飛躍的に向上させたのが特急列車の登場です。1972年(昭和47年)、大出力エンジンを搭載したキハ181系による特急「南風」が運転を開始。従来の急行列車を大幅に上回る速度と快適性で、高知と本州方面との時間的距離を大きく縮めました。

この特急列車の登場は、ビジネスや帰省といった目的だけでなく、観光の側面にも大きな影響を与えます。大歩危・小歩危の渓谷美や太平洋の雄大な景色へ、より手軽にアクセスできるようになったのです。1988年の瀬戸大橋開通で「南風」が岡山まで直通運転を始めると、その流れはさらに加速し、土讃線は四国を代表する観光ルートの一つとしての地位を確立していきました。

土讃線に残る歴史的な駅舎や施設を紹介

-1024x639.jpg)

土讃線の歴史は、その沿線に残る数々の施設からも感じ取ることができます。特に、険しい地形を克服するために生み出された独特の構造物は、鉄道ファンならずとも一見の価値があります。

秘境駅として知られるスイッチバック

その代表格が、坪尻(つぼじり)駅と新改(しんがい)駅に残る「スイッチバック」です。これは、急勾配の途中に設けられた平坦な引き込み線に列車を一旦後退させてから、進行方向を変えて坂を上り下りする運転方式を指します。周囲に民家がほとんどないことから、これらの駅は「秘境駅」として全国的に知られ、わざわざ訪れる人も少なくありません。

災害との闘いの歴史を物語る廃線跡

また、土讃線は「土惨線」と揶揄されるほど、かつては土砂災害に絶えず悩まされてきました。その対策として、危険な斜面を避けるために大規模な路線変更が繰り返された歴史があります。吉野川沿いの国道などを走ると、今でも放棄された古い橋脚やトンネルの入り口を見ることができます。これらは、より安全なルートを求めて自然と闘い続けた、鉄道技術者たちの努力の証なのです。

時代の技術とともに進化した土讃線の歴史

- 電化・高速化が見送られた理由と振り子式

- 土讃線と四国横断鉄道構想の実現

- 沿線のまちと土讃線の発展史を辿る

- 現代における土讃線の役割と未来展望

- まとめ:未来へ続く土讃線 歴史の魅力

電化・高速化が見送られた理由と振り子式

1980年代以降、高速道路網の整備が進む中で、鉄道が競争力を維持するためには抜本的な速度向上が不可欠でした。しかし、山岳地帯を走り、無数のカーブとトンネルが連続する土讃線の全線を電化するには、莫大な投資が必要となります。

特に、国鉄分割民営化によって発足したJR四国は、他のJR旅客会社に比べて経営基盤が脆弱であり、全線電化は非現実的な選択肢でした。この厳しい制約の中で、JR四国の存亡をかけて開発されたのが、世界初となる「制御付き自然振り子式気動車」2000系です。

この技術は、カーブに差し掛かると車体を内側に傾けることで遠心力を打ち消し、速度を落とさずに通過することを可能にしました。まさに、カーブの多い土讃線のために生まれた革新技術と言えます。電化という選択肢が見送られたからこそ、非電化のまま高速化を実現するという逆転の発想が生まれ、世界の鉄道史に残る車両が誕生したのです。この技術は現在の主力車両2700系にも受け継がれています。

| 形式 | 「南風」での運用期間 | 主要技術 | 土讃線内最高速度 |

| キハ181系 | 1972年 – 1990年 | 大出力ディーゼルエンジン | 100 km/h |

| キハ185系 | 1986年 – 1991年 | ステンレス車体、高効率エンジン | 110 km/h |

| 2000系 | 1990年 – 2021年 | 世界初 制御付き自然振り子式 | 120 km/h |

| 2700系 | 2019年 – 現在 | 制御付き自然振り子式 | 130 km/h |

土讃線と四国横断鉄道構想の実現

土讃線が全線開通したことは、単に香川県と高知県が結ばれただけではありませんでした。それは、四国の中央部を南北に貫き、瀬戸内海と太平洋を結ぶ「四国横断鉄道」という長年の構想が実現した瞬間でもあります。

この路線の開通により、人々の移動はもちろん、木材やセメント、葉たばこなどの物資輸送も活発化し、四国全体の経済発展に大きく貢献しました。特に、交通の結節点である阿波池田駅は、徳島、香川、高知、愛媛の各方面へと繋がる「四国のへそ」として、戦略的に極めて重要な役割を担うことになります。

さらに、1988年(昭和63年)の瀬戸大橋開通は、土讃線の役割を決定的に変えました。特急「南風」が岡山駅まで乗り入れることで、土讃線は四国島内の路線から、本州と四国を直結する全国鉄道網の重要な一翼を担う広域幹線へと進化を遂げたのです。これにより、四国横断鉄道構想は、日本全国と繋がる形で完成したと言えるでしょう。

沿線のまちと土讃線の発展史を辿る

土讃線の歴史は、沿線の主要な駅や町の発展と密接に結びついています。それぞれの駅には、地域と共に歩んできた独自の物語があります。

阿波池田駅:四国の交通の要衝

前述の通り、「四国のへそ」と称される阿波池田駅は、徳島線と土讃線が交わる交通の要衝として発展しました。かつては周辺で盛んだった葉たばこ産業の集積地であり、全国へ向けて製品を発送する貨物輸送の拠点としても賑わいました。

高知駅:高架化で生まれ変わった県都の玄関口

高知県の玄関口である高知駅は、長らく地上を走る線路が市街地を南北に分断し、交通渋滞の原因となっていました。この問題を解消するため、2008年に大規模な高架化事業が完成。これにより、駅周辺の都市機能が一体化し、町のさらなる発展を促す近代的な駅へと生まれ変わりました。

窪川駅:乗り換えが生んだ文化

土讃線の終着駅である窪川駅は、高知県西南部の玄関口です。かつて、ここから先の中村方面へは国鉄バスに乗り換える必要があり、限られた時間で乗客がバスへと駆け出す様子は「四国三大走り」の一つとまで言われました。現在は、土佐くろしお鉄道と予土線の分岐駅として、重要な役割を担っています。

現代における土讃線の役割と未来展望

全線開通から70年以上が経過した現在、土讃線は新たな局面を迎えています。特急「南風」「しまんと」が走り、今なお高知県と本州を結ぶ最重要の公共交通機関であることに変わりはありません。

しかし、沿線地域の人口減少や、高速道路網の整備による競争激化など、その経営環境は決して楽観視できるものではないのが実情です。このような状況の中、土讃線は新たな価値を見出しつつあります。それが「観光路線」としての魅力の再発見です。

JR四国は、大歩危・小歩危の渓谷美や太平洋の景色といった唯一無二の観光資源を活かし、「四国まんなか千年ものがたり」や「志国土佐 時代の夜明けのものがたり」といった観光列車を運行しています。これらの列車は、移動手段としてだけでなく、乗ること自体が旅の目的となる新しい鉄道の楽しみ方を提案し、国内外から多くの人々を惹きつけています。土讃線の未来は、地域住民の足としての役割を維持しつつ、この観光路線としての価値をいかに高めていくかにかかっていると考えられます。

未来へ続く土讃線の歴史についてまとめ

この記事では、四国を縦断する大動脈、土讃線の歴史を多角的に解説しました。最後に、その重要なポイントを振り返ります。

- 土讃線の起源は金刀比羅宮への参拝客輸送を目的とした讃岐鉄道

- 全線開通までは62年を要し日本の近代史と歩みを共にしてきた

- 高知県側の建設は資材を船で運んだ須崎港が発祥の地

- 最大の難所は大歩危・小歩危の断崖絶壁に線路を敷設する工事

- 1935年に多度津と須崎が結ばれ正式に土讃線と命名された

- 戦後復興期に延伸工事が再開され1951年に窪川まで全通

- 蒸気機関車の主力はC58形だがD51形も短期間投入された

- 1960年代にディーゼル化が進み「気動車王国」の時代へ

- 1972年に特急「南風」が登場し高速化とサービスが向上

- 経営上の理由で全線電化は見送られた

- 電化の代わりに世界初の振り子式気動車2000系が開発された

- 振り子式技術は現在の主力車両2700系に受け継がれている

- 坪尻駅と新改駅には今もスイッチバックが残る

- 観光列車「千年ものがたり」「時代の夜明けのものがたり」が人気

- 今後は地域交通と観光路線という二元的な役割が鍵となる