土讃線 繁藤駅について検索しているあなたは、この駅が持つ独特の背景や現在の姿について、より深く知りたいと考えているのではないでしょうか。この記事では、繁藤駅の基本情報から、駅周辺の見どころ、そして多くの人が知りたいであろう繁藤駅の歴史について詳しく解説します。

また、特徴的な駅舎や、過去の土砂災害との関わり、利用者数から見えるローカル線の現状にも触れていきます。さらに、四国の交通網における繁藤駅と土讃線の位置づけ、具体的なアクセス方法と交通手段、そして繁藤駅から行ける観光地についてもご紹介します。最後に、駅舎解体を控えた今後の展望と課題を考察し、繁藤駅の全てを網羅的にお届けします。

- 繁藤駅が持つ地理的な特徴と歴史的背景

- 過去に発生した大規模災害の詳細とその記憶

- ローカル線としての現在の役割と駅が直面する課題

- 駅へのアクセス方法と周辺の訪れるべきスポット

四国の最高駅、土讃線 繁藤駅の基本情報

- 繁藤駅の基本情報とスペック

- 天坪駅からの繁藤駅の歴史

- 四国最高地点、繁藤駅と土讃線の位置づけ

- 忘れてはならない過去の土砂災害との関わり

- 洋風な外観が目を引く駅舎の特徴

- 利用者数とローカル線の現状が示すもの

繁藤駅の基本情報とスペック

繁藤駅は、高知県香美市に位置する四国旅客鉄道(JR四国)土讃線の駅です。この駅の最も特筆すべき点は、その標高にあります。標高347mはJR四国の全駅の中で最も高く、「四国のてっぺんにある駅」として知られています。

駅の構造は地上駅で、単式ホーム1面1線と島式ホーム1面2線を合わせた、合計2面3線の配線を持っています。これにより、単線の土讃線において特急列車が普通列車を追い越したり、列車同士が行き違いをしたりする重要な役割を担っています。

具体的な駅のスペックを以下の表にまとめました。

| 項目 | 詳細 |

| 駅名 | 繁藤駅(しげとうえき) |

| 駅番号 | D35 |

| 所在地 | 高知県香美市土佐山田町繁藤 |

| 所属路線 | 四国旅客鉄道(JR四国)土讃線 |

| キロ程 | 97.6 km(多度津起点) |

| 標高 | 347 m(JR四国最高地点) |

| 構造 | 地上駅、2面3線 |

| 開業日 | 1930年(昭和5年)6月21日 |

| 無人化 | 1970年(駅員無配置)、2009年(完全無人化) |

このように、繁藤駅は単なる地方の駅ではなく、四国の鉄道網において地理的にも運営上もユニークな特徴を持つ存在です。

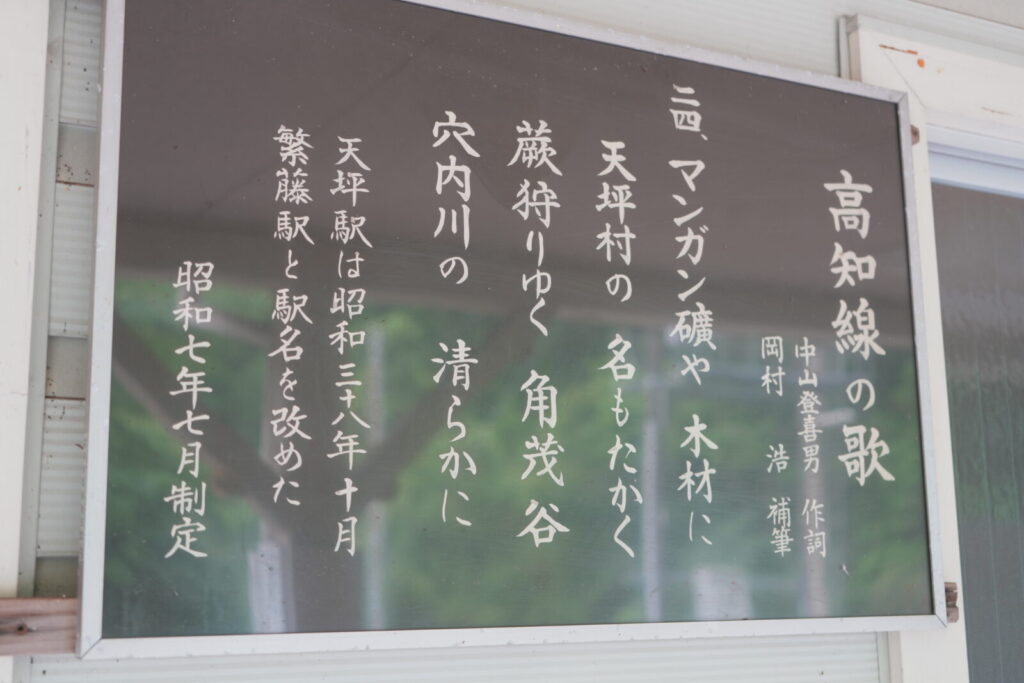

天坪駅からの繁藤駅の歴史

繁藤駅が現在の名称になったのは1963年のことですが、その歴史はさらに古く、1930年(昭和5年)6月21日に「天坪駅(てんのつぼえき)」として開業したのが始まりです。この「天坪」という名前は、当時の駅が所在した天坪村に由来しています。

興味深いのは、駅名改称の背景にある地域の文化的な感受性です。もともとこの地域は「しでとう」と呼ばれており、地検帳には「肆手任」や「四手藤」といった漢字が当てられていました。しかし、この「しでとう」という響きが「死出の塔」を連想させ、縁起が悪いとされたため、より良い意味を持つ「繁藤(はんとう=栄える藤)」の字を当て、読み方も現在の「しげとう」に改められたと言われています。

また、駅が所属する行政区画も変遷を経験しています。開業当時は天坪村に属していましたが、1955年に大豊村(現在の大豊町)と合併し、その翌年には駅を含む旧天坪村の一部が土佐山田町(現在の香美市)に編入されました。このように、駅名は地域の願いを反映し、その所在地は行政区画の変遷と共に変化してきた歴史を持っています。

四国最高地点、繁藤駅と土讃線の位置づけ

繁藤駅を語る上で欠かせないのが、土讃線におけるその地理的な位置づけです。前述の通り、標高347mの繁藤駅はJR四国の最高地点に位置しており、険しい四国山地を越えるための重要な拠点となっています。

土讃線は、香川県の多度津駅から高知県の窪川駅までを結ぶ路線で、特に徳島県の大歩危駅から高知県の土佐山田駅にかけては、四国山地を貫く難所として知られています。繁藤駅はこの難所区間の頂点にあり、ここから高知平野に向かって急な下り勾配が続きます。

25‰の急勾配とスイッチバック

繁藤駅と土佐山田駅間の約14kmは、高低差が300mにも達し、ほぼ全区間が25‰(パーミル)という急勾配です。これは、1000m進むごとに25mの高さを上り下りすることを意味し、鉄道にとっては非常に厳しい条件となります。この険しい道のりを克服するため、近隣の新改駅ではスイッチバック方式が採用されており、繁藤駅がこの区間の頂点としていかに重要な役割を果たしているかがわかります。

このように、繁藤駅は単に標高が高いだけでなく、土讃線が四国山地という大きな障壁を乗り越えるための工学的な要請から生まれた、鉄道網の要衝としての役割を担っているのです。

忘れてはならない過去の土砂災害との関わり

繁藤駅の歴史を語る時、1972年(昭和47年)7月5日に発生した大規模な土砂災害を避けて通ることはできません。この災害は「昭和47年7月豪雨」によって引き起こされ、駅と周辺地域に甚大な被害をもたらしました。

災害の直接的な原因は、「湿舌」と呼ばれる気象現象による記録的な集中豪雨でした。平年の3ヶ月分に相当する雨量がわずか1日で降り注ぎ、駅の裏山である追廻山が大規模な地すべりを起こしたのです。

この災害の最も悲劇的な点は、二次災害であったことです。最初に小規模な山崩れが発生し、行方不明となった消防団員の救助活動中に、最大規模の崩壊が発生しました。その結果、救助にあたっていた消防関係者や住民、そして駅に停車中だった列車の乗務員や乗客を含む60名もの尊い命が奪われる大惨事となったのです。

土石流は駅舎やホーム、停車中のディーゼル機関車を飲み込み、機関車は川を越えて対岸まで押し流されるほどの威力でした。この災害により土讃線も不通となりましたが、懸命な復旧作業の末、23日後に運転を再開しています。

この悲劇は、自然災害の恐ろしさと、危機的状況下におけるリスク判断の難しさを後世に伝える重要な教訓として、今もなお語り継がれています。

洋風な外観が目を引く駅舎の特徴

現在の繁藤駅の駅舎は、一見するとモダンな洋風建築に見えます。これは国鉄分割民営化後、JR四国が発足した時代に大幅な改装が行われたためです。

開業当初の駅舎は、瓦葺きの切妻屋根を持つ、昭和初期の典型的な木造建築でした。しかし、改装によって屋根は鋼板の寄棟となり、小さな尖塔がアクセントとして加えられました。外壁も白い金属サイディングで覆われ、かつての面影はほとんど感じられません。このデザインの変更は、JR発足当初の明るい未来を目指す時代性を反映していると考えられます。

ただ、駅舎の内部に足を踏み入れると、使われなくなった出札口の跡などが残されており、かつて駅員がいた時代の賑わいをわずかに偲ぶことができます。近代的な外装と、内部に残るレトロな痕跡の対比が、この駅舎のユニークな特徴と言えるでしょう。この特徴的な駅舎も、残念ながら2025年秋頃に解体される予定となっており、その姿を見ることができるのは残りわずかな期間です。

利用者数とローカル線の現状が示すもの

繁藤駅の利用者数の推移は、日本の多くの地方路線が直面している過疎化と利用客減少という厳しい現実を如実に示しています。

国鉄時代の1981年には1日平均の乗降人員が110人いましたが、2019年以降は10人という極めて少ない数字で推移しています。これは、ピーク時から90%以上も減少したことを意味します。この利用者数の減少に伴い、駅の運営形態も変化を余儀なくされました。

1970年には駅員が配置されない「無人駅」となり、その後は簡易委託駅として近隣の商店で切符の販売が続けられていましたが、それも2009年に終了し、現在は完全に無人化されています。停車する普通列車も1日にわずか4往復のみとなっており、地域住民の足としての機能は大幅に縮小しているのが現状です。

一方で、旅客サービスが縮小する中でも、繁藤駅は鉄道の運行上、重要な役割を果たし続けています。2面3線の設備は、特急列車が普通列車を追い越したり、特急同士が行き違うための待避線として不可欠です。そのため、乗客の乗り降りがない「運転停車」で特急列車が停車する光景は頻繁に見られます。

つまり、繁藤駅は地域住民のための駅から、土讃線全体の運行効率を維持するための施設へと、その役割を大きく変化させてきたのです。これは、地方の公共交通が抱える課題を象徴する事例と言えます。

土讃線 繁藤駅への訪問と今後の展望

- 繁藤駅へのアクセス方法と交通手段

- 駅舎解体後の今後の展望と課題

- 豊かな自然に囲まれた駅周辺の見どころ

- 繁藤駅から行ける観光地はある?

- 静かに歴史を刻む土讃線 繁藤駅の遺したもの

繁藤駅へのアクセス方法と交通手段

繁藤駅へのアクセスは、主にJR土讃線を利用する方法と、自動車を利用する方法の2つが考えられます。

JR土讃線を利用する場合

高知駅方面からは、普通列車で約40分から50分程度です。ただし、前述の通り、繁藤駅に停車する普通列車は1日に4往復と非常に本数が少ないため、訪問する際は事前に時刻表を綿密に確認することが不可欠です。特急列車は通過するか、運転停車のみで乗降はできませんので注意が必要です。

阿波池田駅方面からも同様に普通列車を利用しますが、こちらも本数が限られています。計画を立てる際は、乗り継ぎ時間や前後の予定をしっかりと考慮する必要があるでしょう。

自動車を利用する場合

自動車の場合、高知市内からは国道32号線を利用して北上し、約1時間程度で到着します。徳島方面からは、大豊ICで高知自動車道を降り、国道32号線を経由するルートが一般的です。駅周辺に駐車場はありませんが、短時間の停車であれば駅前のスペースを利用することは可能です。

ただし、国道32号線は山間部を走る道であり、カーブや狭い箇所も多いため、運転には十分な注意が求められます。特に冬季は積雪や路面凍結の恐れもあるため、気象情報を確認し、冬用タイヤなどの備えをしておくのが賢明です。

駅舎解体後の今後の展望と課題

2025年秋頃に予定されている駅舎の解体は、繁藤駅にとって大きな転換点となります。この決定は、JR四国が近年進めているコスト削減と経営効率化の一環であり、利用者数が少ない他の駅でも同様の動きが見られます。

今後の展望

駅舎が解体された後、繁藤駅にはホームと線路、そしておそらくは小さな待合スペースといった、最低限の設備のみが残されることになるでしょう。地域住民の生活の足としての機能はさらに縮小するかもしれませんが、土讃線の運行を支える信号場としての役割は維持されます。特急列車の行き違いや追い越しのために、この駅の設備は今後も必要とされ続けるからです。

また、駅舎という物理的なシンボルがなくなることで、繁藤駅が持つ歴史的な意味合い、特に災害の記憶をどのように継承していくかが新たな課題として浮かび上がってきます。

課題

最大の課題は、駅の存在意義を地域社会の中でどのように再定義していくかです。鉄道ファンや歴史愛好家にとっては魅力的な訪問地であり続けるでしょうが、それだけでは持続可能性は確保できません。駅舎解体後も、災害の教訓を伝える場として、あるいは四国の自然の厳しさと美しさを体感できる場所として、新たな価値を見出していく取り組みが求められるかもしれません。

利用者の安全確保や設備の維持管理といった基本的な課題に加え、地域の記憶と鉄道遺産をいかにして未来へ繋いでいくか、関係者の知恵が試されることになります。

豊かな自然に囲まれた駅周辺の見どころ

繁藤駅周辺には、派手な観光施設はありませんが、四国の雄大な自然と、この地が刻んできた歴史を感じられる場所が点在しています。

繁藤災害慰霊碑

駅から国道32号線を高松方面に数百メートル歩いた場所には、1972年の土砂災害で亡くなった60名の犠牲者を追悼するための慰霊碑が建立されています。静かな広場に佇む慰霊碑は、この地を訪れる者に災害の記憶を静かに語りかけ、防災の重要性を改めて教えてくれます。この慰霊碑は土讃線の車窓からも見えるように配置されており、列車で通過する際にも、この地で起きた悲劇に思いを馳せることができます。

崩壊斜面の痕跡

慰霊碑の周辺や駅の裏手を見ると、災害後に造成された斜面に生える木々が、周囲の原生林とは少し異なっていることに気づくかもしれません。これは大規模な地すべりの微かな傷跡であり、自然の力の大きさと、その後の人間の復興への努力を物語っています。

静かな山里の風景の中に、かつての災害の記憶と教訓が溶け込んでいるのが、繁藤駅周辺の大きな特徴です。訪れる際は、ぜひ静かな心で周囲を散策し、この土地の声に耳を傾けてみてください。

繁藤駅から行ける観光地はある?

繁藤駅から公共交通機関だけを利用して手軽に行ける観光地は、残念ながら非常に限られています。駅周辺は山間の集落であり、観光地化されている場所はほとんどありません。

しかし、自動車を利用すれば、行動範囲は大きく広がります。香美市や隣接する大豊町には、魅力的な観光スポットがいくつか存在します。

自動車でのアクセスが推奨される近隣の観光地

- 龍河洞(香美市): 日本三大鍾乳洞の一つに数えられる国指定の天然記念物です。神秘的な地底の世界を探検でき、冒険コースも人気を集めています。繁藤駅からは車で約40分ほどの距離です。

- 香美市立やなせたかし記念館 アンパンマンミュージアム(香美市): 国民的キャラクター「アンパンマン」の作者、やなせたかし氏の故郷に建てられた美術館です。子供から大人まで楽しめる施設で、繁藤駅からは車で約30分です。

- ゆとりすとパークおおとよ(大豊町): 標高750mの高原に広がるレクリエーション施設で、キャンプやコテージでの宿泊が楽しめます。満点の星空は格別です。繁藤駅からは車で約40分かかります。

これらのスポットへは、繁藤駅から直接的な公共交通機関がないため、高知市内などでレンタカーを借りて向かうのが現実的なプランとなります。繁藤駅は、あくまで土讃線の旅の途中に立ち寄る、趣のある経由地として捉えるのが良いかもしれません。

静かに歴史を刻む土讃線 繁藤駅の遺したもの

この記事を通じて、土讃線 繁藤駅が持つ多面的な顔をご紹介してきました。最後に、この駅が私たちに遺したものをまとめてみましょう。

- 繁藤駅はJR四国で最も標高が高い駅である

- その立地は険しい四国山地を克服するための鉄道工学の結晶といえる

- 開業当初の駅名は地域の地名に由来する「天坪駅」だった

- 現在の「繁藤」という駅名には縁起の良い未来への願いが込められている

- 1972年には集中豪雨による大規模な土砂災害に見舞われた

- この災害では救助活動中の二次災害により60名もの命が失われた

- 駅近くには災害の犠牲者を追悼する慰霊碑が建立されている

- 災害の記憶は防災の教訓として後世に語り継がれている

- 現在の駅舎はJR化後に改装された特徴的な洋風建築である

- しかしこの駅舎は2025年秋頃に解体されることが決まっている

- 利用者数は大幅に減少し1日平均わずか10人となっている

- 普通列車の停車本数も1日4往復と非常に少ない

- 一方で土讃線の特急列車の行き違いなど運行上の重要な役割を担っている

- 駅へのアクセスは本数が少ない普通列車か自動車利用が中心となる

- 駅周辺には雄大な自然と災害の記憶を伝える場所が存在する

- 繁藤駅は単なる通過点ではなく日本の鉄道が持つ光と影を映す象徴的な場所である