岡山と四国を結ぶ列車に乗る際、「瀬戸大橋線」という案内をよく見かけます。しかし、地図や専門的な資料では「本四備讃線」という名称も存在します。この本四備讃線と瀬戸大橋線の違いについて、疑問に思ったことはないでしょうか。

本四備讃線とはどんな路線なのか、一方で瀬戸大橋線とは何を指すのか。両者の路線範囲の違いや、運行区間と所属会社の違いを理解すると、JRの路線管理の仕組みが見えてきます。

この記事では、愛称と正式名称の関係性から、本四備讃線と瀬戸大橋線の歴史、そして使用される列車の違いに至るまで、詳しく解説します。どちらの名称が日常的に使われているか、鉄道ファンが注目する違いはどこにあるのか、さらには路線名称の覚え方と使い分け方まで、あなたの疑問を解消します。

- 「本四備讃線」が法的な正式路線名(インフラ)であることを理解できる

- 「瀬戸大橋線」が旅客案内のための愛称(運行系統)であることを把握できる

- 二つの名称が指し示す具体的な区間と、JRの管轄範囲の違いが分かる

- なぜ二つの名称が使い分けられているのか、その背景と理由が明確になる

本四備讃線と瀬戸大橋線の違いを解説

- 愛称と正式名称の関係

- 正式路線「本四備讃線」とはどんな路線?

- 愛称「瀬戸大橋線」とは何を指す?

- 両者の路線範囲の違い

- 運行区間と所属会社の違い

愛称と正式名称の関係

「本四備讃線(ほんしびさんせん)」と「瀬戸大橋線(せとおおはしせん)」の最も根本的な違いは、その位置づけにあります。要するに、本四備讃線は「法的に定められた正式な鉄道路線の名称」であり、瀬戸大橋線は「利用客への案内に使われる愛称(ブランド名)」です。

日常生活や旅行の際、私たちが駅の案内表示や時刻表で目にするのは、ほとんどが「瀬戸大橋線」という愛称の方です。これは、複数の路線や鉄道会社にまたがる複雑な運行実態を、利用者にとって分かりやすい一つの「旅のルート」として提示するためのマーケティング戦略と言えます。

一方、本四備讃線という名称は、法律に基づく路線の定義や、鉄道内部での技術的な文書、インフラの管理区分など、公的または専門的な文脈で主に使用されます。この二重構造を理解することが、両者の違いを把握する第一歩となります。

正式路線「本四備讃線」とはどんな路線?

本四備讃線は、鉄道事業法などの法律に基づいて正式に定められた「幹線」の鉄道路線名です。

その具体的な区間は、岡山県倉敷市の茶屋町(ちゃやちょう)駅から、瀬戸大橋を渡り、香川県綾歌郡宇多津町(うたづちょう)の宇多津駅に至るまでの総延長31.0kmを指します。この路線は、文字通り本州と四国を結ぶ物理的な鉄道インフラ(線路や橋、トンネルなど)そのものを示しています。

名称の由来は、接続する地域(本州・四国)と、旧国名である備前(岡山県)・讃岐(香川県)を組み合わせたものです。瀬戸大橋という世界最大級の道路・鉄道併用橋の鉄道部分が、この本四備讃線の中核を成しています。ただし、前述の通り、この正式名称が旅客案内に使われることは稀です。

愛称「瀬戸大橋線」とは何を指す?

瀬戸大橋線は、法的な路線名ではなく、JRが旅客サービスのために設定した「運行系統の愛称」です。

この愛称が指し示す一般的な区間は、岡山駅(岡山県)から瀬戸大橋を経由し、高松駅(香川県)までを結ぶ旅客ルート全体を指します。利用者が「岡山から瀬戸大橋を渡って高松へ行く」という分かりやすいイメージを持てるよう、旅の象徴である「瀬戸大橋」を愛称に採用しています。

重要なのは、瀬戸大橋線という単一の「線路」は存在しない点です。この運行系統は、以下の三つの異なる正式路線を組み合わせて成立しています。

このように複雑な構成を、利用者に分かりやすく「瀬戸大橋線」という一つのブランドで束ねているのです。

両者の路線範囲の違い

本四備讃線と瀬戸大橋線は、指し示す範囲(区間)が明確に異なります。

本四備讃線は、前述の通り、茶屋町駅と宇多津駅を結ぶ31.0kmのインフラそのものです。これは瀬戸大橋を渡る部分に特化した路線と言えます。

対照的に、瀬戸大橋線(愛称)は、主要都市である岡山駅と高松駅を結ぶ71.8kmの運行ルート全体を指します。つまり、瀬戸大橋線は、本四備讃線の全区間を「部品」として内包し、さらにその前後に宇野線と予讃線の一部区間を加えた、より広範な旅客サービス上の概念です。

両者の違いを以下の表にまとめます。

| 属性 | 本四備讃線 | 瀬戸大橋線 |

| 公式地位 | 正式な鉄道路線(幹線) | 運行系統上の愛称 |

| 主な区間 | 茶屋町駅 – 宇多津駅 | 岡山駅 – 高松駅 |

| 総延長 | 31.0 km | 71.8 km |

| 構成路線 | 本四備讃線のみ | 宇野線、本四備讃線、予讃線 |

| 主な使用文脈 | 法的・技術的・内部文書 | 旅客案内・広報・時刻表 |

運行区間と所属会社の違い

路線の管轄、すなわち所属する鉄道会社も複雑な側面を持っています。

まず、正式路線である「本四備讃線」(茶屋町駅~宇多津駅)自体が、二つの会社にまたがっています。岡山県側の茶屋町駅から児島(こじま)駅まで(12.9km)はJR西日本の管轄です。そして、瀬戸大橋を含む海峡部分の児島駅から宇多津駅まで(18.1km)はJR四国の管轄となります。

この境界は児島駅に設定されていますが、児島駅の駅業務自体はJR西日本が担当しています。このため、特急「しおかぜ」や快速「マリンライナー」など、本州と四国を直通するすべての列車は、この児島駅でJR西日本とJR四国の乗務員(運転士・車掌)が交代するために、必ず停車する必要があります。

一方、「瀬戸大橋線」(岡山駅~高松駅)という運行系統も、当然ながらJR西日本(岡山駅~児島駅)とJR四国(児島駅~高松駅)の両社にまたがって運行されています。

本四備讃線と瀬戸大橋線の違いについての背景

- 本四備讃線と瀬戸大橋線の歴史

- 使用される列車の違い

- 鉄道ファンが注目する違い

- どちらの名称が日常的に使われているか

- 路線名称の覚え方と使い分け方

- 本四備讃線と瀬戸大橋線 違いの総括

本四備讃線と瀬戸大橋線の歴史

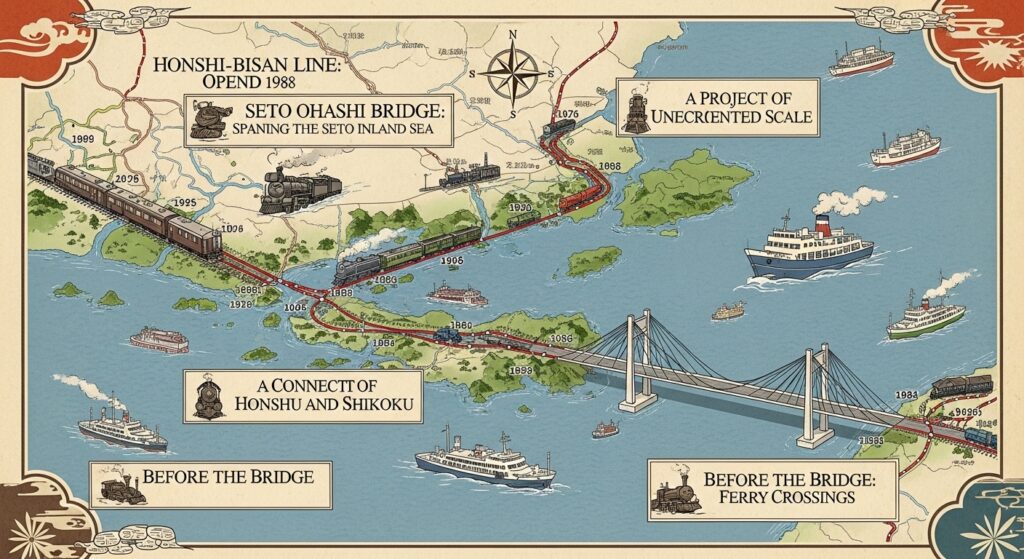

本四備讃線および瀬戸大橋線が開業したのは1988年(昭和63年)4月10日のことです。これは、日本の鉄道史において非常に重要な時期と重なります。

国鉄民営化と開業のタイミング

路線の計画と建設の大部分は、日本国有鉄道(国鉄)時代に進められました。しかし、開業を迎えたのは、国鉄が分割民営化され、JR西日本やJR四国などの新会社が発足した1987年4月の、わずか1年後のことでした。

このため、本四備讃線は「分割されて生まれる」運命にあり、開業当初からJR西日本とJR四国という二つの会社が管理を分担する体制となったのです。児島駅での乗務員交代は、この歴史的経緯を今に伝える運用上の特徴と言えます。

宇高連絡船からの移行

瀬戸大橋線が開業するまで、本州(宇野港)と四国(高松港)を結ぶ交通の主役は、国鉄が運営する「宇高連絡船(うこうれんらくせん)」でした。

1988年の瀬戸大橋線開業により、岡山と高松は鉄道で直接結ばれました。これにより、天候に左右されにくく、高速で大容量の輸送が可能となり、本州と四国の間の移動は劇的に変化しました。瀬戸大橋線は、宇高連絡船が長年担ってきた役割を引き継ぐ、現代の主要ルートとして誕生したのです。

使用される列車の違い

「瀬戸大橋線」という愛称のルートでは、都市間輸送や四国各地へのアクセスを担う、特急列車や快速列車が主体となって運行されています。

快速「マリンライナー」

瀬戸大橋線を象徴する列車が、岡山駅と高松駅を約1時間で結ぶ快速「マリンライナー」です。日中は基本的に30分間隔で運行され、本州と四国を結ぶ大動脈として機能しています。一部の車両には2階建て車両が連結されており、瀬戸大橋通過時には瀬戸内海の雄大な景色を楽しめるよう工夫されています。

特急列車群

また、岡山駅で山陽新幹線と接続し、四国の主要都市へ向かう特急列車もこの路線を経由します。

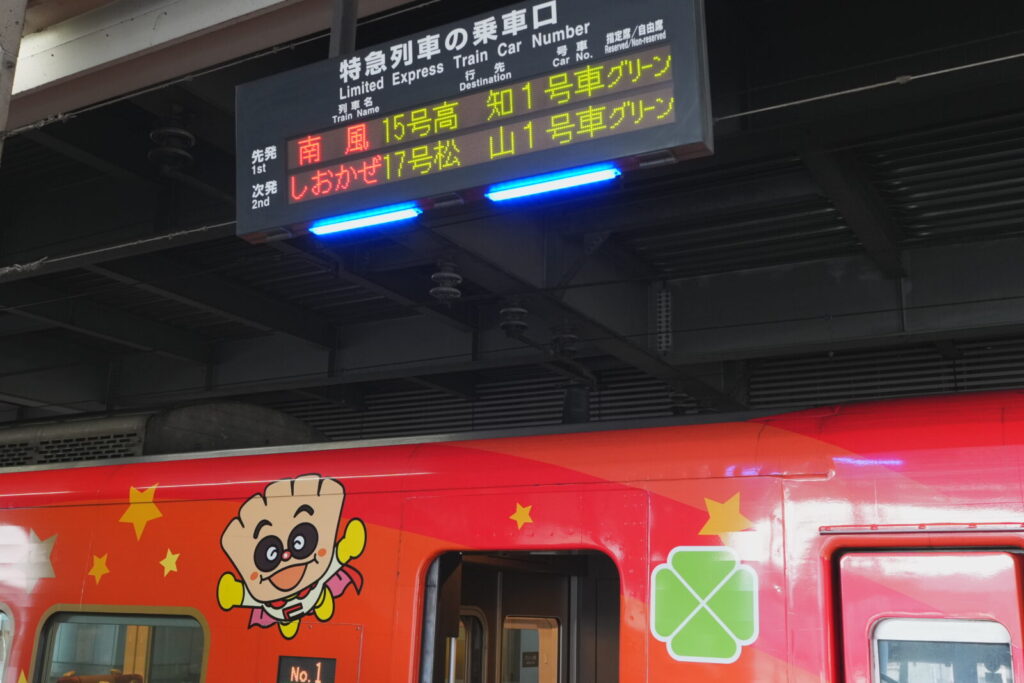

代表的なものに、松山方面へ向かう特急「しおかぜ」や、高知方面へ向かう特急「南風」、徳島方面へ向かう特急「うずしお」(一部列車)があります。さらに、東京と高松を結ぶ寝台特急「サンライズ瀬戸」も、この瀬戸大橋線を走行します。

普通列車の運行

注意点として、現在、瀬戸大橋(本四備讃線の児島駅~宇多津駅間)を渡る「普通列車」は運行されていません。岡山方面からの普通列車(各駅停車)は、すべて本州側の児島駅で折り返しとなります。これは、児島駅と宇多津駅(または坂出駅)の間には途中駅が存在しないため、普通列車を走らせる実質的な意味が薄いためです。瀬戸大橋を渡る区間は、事実上、快速列車と特急列車専用の高速ルートとなっています。

鉄道ファンが注目する違い

鉄道ファンや専門的な視点から見ると、本四備讃線と瀬戸大橋線の違いは、さらに興味深い技術的・運用上の特徴に現れます。

坂出短絡線(さかいでたんらくせん)

本四備讃線の四国側終点は宇多津駅ですが、瀬戸大橋線の列車の多く(特に快速マリンライナー)は、高松方面へ直行します。

これをスムーズに行うため、宇多津駅の手前には「坂出短絡線」と呼ばれる特別な連絡線が設けられています。高松方面へ向かう列車は、この短絡線を経由することで、宇多津駅のホームに入ることなく、直接予讃線の坂出方面へ進むことができます。これにより、運行の効率化と時間短縮が図られています。

新幹線対応のインフラ設計

本四備讃線の中核である瀬戸大橋は、建設当初から将来の「四国新幹線」の乗り入れを想定して設計されました。

橋梁の下層(鉄道部分)は、現在の在来線(狭軌)複線の隣に、新幹線(標準軌)の複線を敷設できるだけの幅と強度が確保されています。このスペースは現在も未使用のままですが、国家的な長期ビジョンに基づき、将来への可能性を残した設計がなされている点は、この路線の大きな特徴です。

児島駅の会社境界

前述の通り、児島駅がJR西日本とJR四国の境界駅(駅自体はJR西日本管轄)であることも、運用上の注目点です。全直通列車が停車し、乗務員が交代する様子は、二つの会社が連携して一つの大動脈を支えていることを象徴する光景と言えます。

どちらの名称が日常的に使われているか

ここまで解説してきた通り、私たちが日常生活や旅行で接するのは、圧倒的に「瀬戸大橋線」という愛称です。

駅の案内表示、車内放送、時刻表アプリ、乗り換え案内サービスなど、乗客が目にするほぼ全ての場面で「瀬戸大橋線」が使用されています。これは、岡山から高松へ向かう(あるいはその逆の)一連のサービスを、利用者にとって直感的で分かりやすい「商品」として提示するためです。

一方、「本四備讃線」という正式名称が表に出てくることは、ほとんどありません。この名称は、主に法律上の路線区分、鉄道会社の内部文書、線路の保守・管理といった技術的な文脈、あるいは熱心な鉄道ファンによる趣味的な研究の場で使われるのが実情です。

路線名称の覚え方と使い分け方

二つの名称の違いを簡単に覚えるための、使い分け方の目安をご紹介します。

「瀬戸大橋線」= サービス名・愛称

- 私たちが「乗る」列車やルートを指す場合

- 岡山駅や高松駅から列車に乗って瀬戸大橋を渡る場合

- 時刻表や乗り換え案内で調べる場合

- 「快速マリンライナー」や特急「しおかぜ」が走るルートとして

このように、旅客サービスや運行系統、ブランドとして認識する場合は「瀬戸大橋線」と考えると分かりやすいです。

「本四備讃線」= インフラ名・正式路線

- 瀬戸大橋の「線路」そのものや、鉄道設備を指す場合

- 茶屋町駅から宇多津駅までの物理的な区間を指す場合

- 法律上や、JRの会社境界(管轄)について話す場合

- 新幹線対応設計など、工学的な側面に言及する場合

このように、物理的なインフラ(設備)や、法的な定義として認識する場合は「本四備讃線」が該当します。基本的には、私たちが旅行者として利用する際は「瀬戸大橋線」と覚えておけば問題ありません。

本四備讃線と瀬戸大橋線の違いについての総括

この記事で解説した、本四備讃線と瀬戸大橋線の違いに関する要点を以下にまとめます。

- 本四備讃線は法的に定められた「正式な鉄道路線名」である

- 瀬戸大橋線は旅客案内のための「運行系統の愛称(ブランド名)」である

- 本四備讃線の区間は「茶屋町駅」から「宇多津駅」まで

- 瀬戸大橋線の主な区間は「岡山駅」から「高松駅」まで

- 瀬戸大橋線は「宇野線」「本四備讃線」「予讃線」の3路線で構成される

- 日常の旅客案内や時刻表で使われるのは「瀬戸大橋線」

- 「本四備讃線」は内部文書や技術的な文脈で使われる

- 本四備讃線はJR西日本(茶屋町~児島)とJR四国(児島~宇多津)が管轄

- 瀬戸大橋を渡る「普通列車」は現在運行されていない

- 快速「マリンライナー」や特急「しおかぜ」「南風」が瀬戸大橋線の主力

- 境界である児島駅では全直通列車が停車し乗務員が交代する

- 高松方面へは宇多津駅を経由しない「坂出短絡線」を通る列車が多い

- 瀬戸大橋の鉄道部分は将来の新幹線対応設計がなされている

- 開業は国鉄民営化直後の1988年(昭和63年)

- 宇高連絡船に代わる本州四国間の主要ルートとなった