JR四国 鳴門線の運用について、具体的な情報を知りたいと考えていませんか。鳴門線は短い路線ながら、その運用は徳島都市圏の交通網において重要な役割を担っています。

この記事では、鳴門線の運行区間と路線概要といった基本情報から始まり、運用されている主な車両形式、朝夕ラッシュ時の運行パターンや日中時間帯の列車本数と所要時間まで、詳しく解説します。

さらに、徳島線・高徳線との直通運転の実態、ワンマン運転事情、車両の拠点となる車両基地と留置場所の位置といった、運用の裏側にも光を当てていきます。最近行われたダイヤ改正による運用の変化や、気になる今後の運行計画と改善点についても網羅しており、この記事を読めば鳴門線運用の現在と未来が明確に理解できます。

- 鳴門線で活躍する3世代の車両それぞれの特徴

- 高徳線と一体化された運行ダイヤの実態と利便性

- 2024年のダイヤ改正が運用に与えた革命的な影響

- 国鉄型車両の引退と新型車両導入という今後の展望

JR四国 鳴門線の運用について基本情報を解説

- 鳴門線の運行区間と路線概要

- 運用される主な車両形式を紹介

- 徳島線・高徳線との直通運転

- 朝夕ラッシュ時の運行パターン

- 日中時間帯の列車本数と所要時間

鳴門線の運行区間と路線概要

鳴門線は、徳島県鳴門市にある池谷駅と鳴門駅を結ぶ、全長8.5kmの地方交通線です。しかし、この数字だけを見て単なる短い盲腸線と捉えるのは早計かもしれません。なぜなら、その運行の実態は徳島都市圏における郊外からの重要なフィーダー路線(幹線に接続する支線)としての役割を担っているからです。

運行される列車のほぼ全てが、分岐駅である池谷駅から高徳線へ乗り入れ、徳島駅を起点・終点とする一体的なダイヤで組まれています。このため、鳴門市民や沿線利用者は乗り換えなしで徳島市の中心部へアクセスすることが可能です。したがって、鳴門線のサービス提供区間は実質的に「鳴門駅~徳島駅」間の都市間輸送と考えることができます。

この路線は、通勤・通学客の足として、また鳴門・大塚スポーツパークポカリスエットスタジアムへの観客輸送など、地域にとって不可欠な社会基盤として機能しています。

| 項目 | 内容 |

| 正式名称 | 鳴門線 |

| 管轄 | 四国旅客鉄道(JR四国) |

| 路線距離 | 8.5 km |

| 軌間 | 1,067 mm |

| 駅数 | 7駅(起終点駅含む) |

| 複線・単線 | 全線単線 |

| 電化状況 | 全線非電化 |

運用される主な車両形式を紹介

現在の鳴門線では、製造された年代や設計思想が大きく異なる3つの形式の気動車が活躍しており、まさに世代交代の過渡期にあると言えます。国鉄時代からのベテラン車両と、JR四国が開発した近代的な車両が共存しているのが最大の特徴です。

キハ40系:国鉄時代の生き証人

1977年から製造された国鉄設計の汎用気動車です。頑丈な普通鋼製の車体を持ち、車内には4人掛けのボックスシートとロングシートが混在しています。長年の使用により補修された座席や天井に残る扇風機が、国鉄時代のローカル線の雰囲気を今に伝えます。性能面では後述の新型車両に劣るため、列車番号の末尾が「900番台+D」の列車に限定して運用され、厳格に区別されています。

よんてつ

よんてつキハ40系に乗れるうちは乗っておきたいと言う想いが強いのか、私はキハ40系をおすすめしています。

1500形:JR四国の標準型気動車

JR四国が独自に開発した、徳島地区の主力車両です。軽量なステンレス車体と、燃費効率に優れたコモンレール式ディーゼルエンジンを搭載しています。車内は主にロングシートで構成され、通勤・通学輸送に適した設計となっています。鳴門線では1200形と共通で運用され、列車番号は「4900番台+D」が付与されます。

1200形:世代をつなぐリニューアル車両

既存の1000形気動車を改造して誕生した形式です。この改造の目的は、主力である1500形と連結して運用できる互換性を持たせることでした。外観も1500形に準じたデザインに変更されています。限られた予算の中で効率的に近代化車両の数を増やすという、JR四国の巧みな経営戦略を体現した車両と言えるでしょう。現在、さらなる延命とサービス向上のためのリニューアル工事も順次進められています。

徳島線・高徳線との直通運転

前述の通り、鳴門線の運用は高徳線と機能的に統合されています。池谷駅で物理的に接続しているだけでなく、ダイヤ上も一体不可分な存在です。

鳴門駅を発着するほぼ全ての普通列車が、池谷駅を経由して高徳線の徳島駅まで直通運転を行っています。これにより、利用者は乗り換えの手間なく徳島市中心部へ移動できます。この直通運転体制は、鳴門線が単なる支線ではなく、徳島都市圏の広域鉄道ネットワークの一部として機能していることを示しています。

さらに、2024年3月のダイヤ改正で導入された「タクトダイヤ」により、鳴門線の役割は一層重要になりました。徳島駅で高徳線、徳島線、牟岐線の各方面へ向かう列車との接続がスムーズになり、ネットワーク全体の利便性が飛躍的に向上しています。このため、鳴門線は徳島県の鉄道網における重要な結節点の一つを担っていると考えられます。

朝夕ラッシュ時の運行パターン

鳴門線は徳島市への通勤・通学路線としての性格が強く、朝夕のラッシュ時には利用者が集中します。この需要に対応するため、運行パターンにはいくつかの特徴が見られます。

最も大きな特徴は、編成両数の変化です。日中時間帯は1両(単行)または2両編成での運行が基本ですが、利用者が増える朝夕の時間帯には2両編成や3両編成に増結して輸送力を確保します。これにより、車内の混雑緩和を図っています。

ただし、かつては4両編成での定期運行も存在しましたが、2021年のダイヤ改正で廃止されました。これは、沿線の人口動態や利用状況の変化を踏まえた輸送力の最適化の一環と考えられます。JR四国は、限られた車両資源を効率的に活用し、需要に応じた柔軟な運用体制を構築しているのです。

日中時間帯の列車本数と所要時間

ラッシュ時が過ぎた日中時間帯の鳴門線は、比較的落ち着いた運行パターンとなります。

運行本数は、おおむね1時間に1本程度が基本です。これにより、沿線住民の日常生活の足としての役割を果たしています。特急列車は運行されておらず、全ての列車が各駅に停車する普通列車です。

鳴門駅と徳島駅の間の所要時間は、列車によって多少の差はありますが、概ね30分から40分程度です。池谷駅での停車時間や行き違い待ちの有無によって、所要時間が変動します。この時間は、自家用車で移動する場合と比較しても、交通渋滞などを考慮すると十分に競争力のある移動時間と言えるでしょう。利用者は、この安定した所要時間を見越して、日中の移動計画を立てることが可能です。

JR四国 鳴門線の運用について詳細と今後の展望

- 鳴門線のワンマン運転事情

- 車両基地と留置場所の位置

- ダイヤ改正による運用の変化

- 今後の運行計画と改善点

- JR四国鳴門線運用のまとめ

鳴門線のワンマン運転事情

地方路線における効率的な運行を実現するため、鳴門線では多くの列車がワンマン運転で運行されています。これは運転士が一人で列車の運転、ドアの開閉、運賃の収受など全ての業務を行う運行形態です。

ワンマン列車に乗車する際の基本的な流れは、乗車時にドア横にある発券機から整理券を取り、降車時に運転席後方に設置された運賃箱に整理券と運賃(または切符)を入れるという方式です。この方法は、特に無人駅が多い鳴門線において、円滑な駅の運営を支える重要な仕組みとなっています。

ただし、全ての列車がワンマン運転というわけではありません。朝夕のラッシュ時など、利用者が多くなる時間帯の列車や、一部の車両運用の都合によっては車掌が乗務することもあります。このように、利用状況に応じてワンマン運転と車掌乗務を柔軟に使い分けることで、サービスの質と運行効率のバランスを取っています。

車両基地と留置場所の位置

鳴門線を走る車両たちの「ねぐら」は、どこにあるのでしょうか。これらの車両の日常的な管理やメンテナンスを担う中心的な拠点は、徳島駅に隣接する「徳島運転所」です。

徳島運転所には、鳴門線だけでなく、高徳線や徳島線、牟岐線など、徳島県内を走る多くの気動車が所属しています。日中の運用を終えた車両は徳島運転所へ戻り、給油、清掃、翌日の運用に向けた点検整備を受けます。

一方、全ての車両が毎晩徳島運転所に戻るわけではありません。翌朝の鳴門駅からの始発列車などに充当される車両は、鳴門駅構内にある留置線に夜間停泊します。これにより、早朝の運用に効率的に対応できる体制が整えられています。つまり、徳島運転所が大規模な本拠地であり、鳴門駅の留置線が前線基地のような役割を分担しているのです。

ダイヤ改正による運用の変化

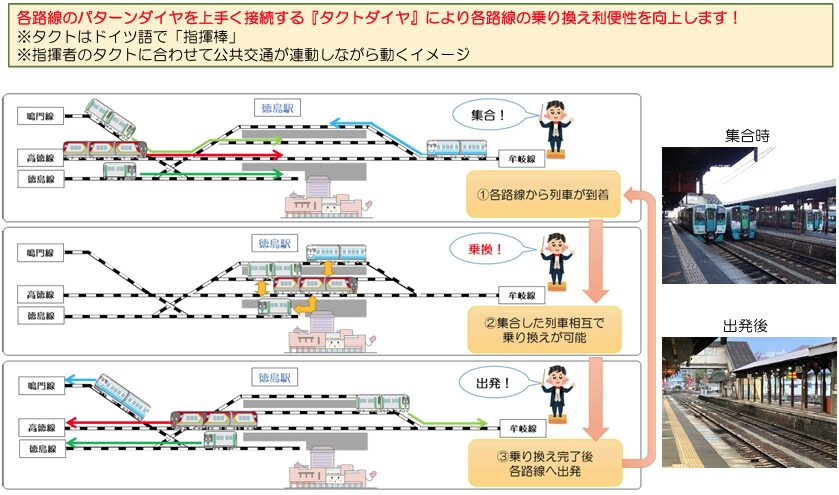

画像出典:JR四国公式

鳴門線の運用における近年の最大のトピックは、2024年3月16日に実施されたダイヤ改正で導入された「タクトダイヤ」です。この導入は、単なる時刻の変更に留まらず、鳴門線を含む徳島地区の鉄道ネットワークのあり方を根本から変える画期的な出来事でした。

タクトダイヤの核心は、ハブ駅である徳島駅において、鳴門線、高徳線、徳島線、牟岐線という4つの路線の発着時刻を規格化し、相互の接続を最大限に高める点にあります。これまでは各路線が個別のダイヤで運行されていたため、乗り換えに長い待ち時間が発生したり、接続がスムーズでなかったりするケースがありました。

しかし、タクトダイヤ導入後は、各方面からの列車が徳島駅で効率よく接続するようにダイヤが組まれています。その結果、路線をまたいで直通する列車の本数が、改正前の11本から30本へと約3倍に激増しました。これにより、鳴門線は単独の路線としてだけでなく、広域ネットワークを構成する重要な一員としての価値を大きく高めたのです。

今後の運行計画と改善点

鳴門線の運用は、将来に向けて大きな変革期を迎えることが確実視されています。その中心となるのが、車両の世代交代、つまり国鉄時代から走り続けてきたキハ40系の退役と新型車両の導入計画です。

JR四国が発表している長期計画によると、2025年度に量産先行車を導入するのを皮切りに、2033年度までに約66両の新型車両を導入する方針が示されています。この計画が完了すると、鳴門線からもキハ40系は姿を消し、運用される車両は1200形、1500形、そして新型車両に統一されることになります。

この車両構成の均質化は、多くのメリットをもたらします。

- 保守の効率化: 部品や整備手順が統一され、メンテナンスコストの削減につながります。

- 運用効率の向上: 全車両の性能が向上し、より安定したダイヤ編成が可能になります。

- サービス品質の向上: 利用者はどの列車に乗っても、快適で近代的な車内サービスを受けられるようになります。

一方で、日本の地方路線が共通して直面する人口減少という課題は、鳴門線にとっても無縁ではありません。輸送力の最適化や効率的な車両運用は、今後も継続的に求められる改善点となるでしょう。鳴門線は、より効率的で統合されたネットワークの一部として、進化を続けていくことになります。

鳴門線の運用のまとめ

- 鳴門線は池谷駅と鳴門駅を結ぶ全長8.5kmの路線

- 実態は高徳線と一体で徳島駅まで運行される都市間輸送路線

- 国鉄設計のキハ40系が現在も活躍している

- JR四国開発の1500形が近代化車両の中核を担う

- 1200形は1000形からの改造で1500形との互換性を持つ

- 旧型(900番台)と新型(4900番台)で列車番号が区別される

- 運行本数は1日あたり約15.5往復が基本

- 朝夕ラッシュ時は最大3両編成で輸送力を確保

- 日中は1両または2両編成で1時間に1本程度の運行

- 多くの列車で効率的なワンマン運転が実施されている

- 車両の拠点は徳島駅に隣接する徳島運転所

- 2024年3月に徳島地区で「タクトダイヤ」が導入された

- タクトダイヤにより徳島駅での乗り換え利便性が劇的に向上

- キハ40系は新型車両導入に伴い段階的に退役する計画

- 2026年度以降より新型車両の導入が開始される予定

|

|