特急形車両がなぜ普通列車として走っているのか、そしてどこでその貴重な列車に乗れるのか、強い関心をお持ちのことでしょう。JR四国でのキハ185系の普通運用事情には、国鉄時代からの歴史と経営判断が絡み合った興味深い背景があります。

この記事では、キハ185系の普通列車運用実態について、その使用理由から、現在唯一残る定期運用区間、つまりキハ185系が活躍する路線一覧、具体的な普通列車の時刻と編成パターンまで、あらゆる情報を網羅的に解説します。さらに、気になる車内設備と普通列車仕様の詳細、平日と休日運用の違い、過去にあった地方路線でのキハ185普通運用例にも触れていきます。

鉄道ファンの方に向けてキハ185系による普通列車の撮影ポイント紹介や、誰もが気になる普通列車としてのキハ185系について今後の動向まで、あなたの疑問に全てお答えします。

- 特急用キハ185系が普通列車として走る歴史的背景と理由

- 現在乗車できる唯一の定期運用区間、具体的な時刻と列車番号

- 普通運賃で体験できる元特急車両ならではの乗り心地と車内設備

- 新型車両導入に伴うキハ185系の普通列車運用の将来的な見通し

JR四国のキハ185系の普通列車運用を徹底解説

- 普通列車におけるキハ185系の使用理由

- JR四国でのキハ185系の普通運用事情

- 車内設備と普通列車仕様

- キハ185系の普通列車運用実態

- キハ185系が活躍する路線一覧

- 普通列車の時刻と編成パターン

普通列車におけるキハ185系の使用理由

特急形車両であるキハ185系が普通列車として運用されるようになった主な理由は、コスト効率を追求した結果と、車両の余剰が発生したという2つの歴史的要因が深く関わっています。

まず、キハ185系は国鉄分割民営化を目前に控えた1986年に開発されました。当時の国鉄は厳しい財政状況にあり、開発の主目的は、旧式のキハ58系などで運行されていた急行列車を、費用を抑えつつ特急へ格上げすることでした。このため、汎用部品を多用するなど徹底したコスト削減が図られたのです。この「費用対効果の高い」という設計思想が、後の転用を容易にする素地となりました。

そしてもう一つの大きな理由は、より高性能な後継車両の登場です。JR四国が発足後、カーブの多い四国の路線を高速で駆け抜けるため、革新的な振り子式気動車2000系を開発しました。この2000系の登場により、キハ185系は主要な特急運用から外れることになり、比較的新しいにもかかわらず多くの車両が余ってしまったのです。これらの理由から、老朽化した普通列車用の車両を置き換えるために、余剰となったキハ185系を改造して活用するという、きわめて合理的な判断が下されたわけです。

合わせて読みたい参考記事:2000系・N2000系の違いを徹底解説!性能と魅力比較

JR四国でのキハ185系の普通列車運用事情

キハ185系が普通列車として走る背景には、JR四国ならではの経営判断の連鎖が存在します。これは、限られた経営資源をいかに有効活用するかという、地方鉄道事業者が直面する課題への一つの答えと言えるでしょう。

まず、JR四国は発足後、サービス向上のためにキハ185系を導入し、四国全体の鉄道ネットワークの近代化を進めました。しかし、さらなるスピードアップと競争力強化が求められる中で、より高性能な2000系へ投資するという次なる判断を下します。この戦略的な投資の結果、キハ185系に余剰が生まれることになりました。

時を同じくして、普通列車として運用されていたキハ58系などの国鉄形車両は老朽化が深刻な問題となっていました。ここで、JR四国は新型の普通列車を製造するのではなく、余剰となった特急形車両を改造して充当するという道を選んだのです。この選択は、新たな設備投資を抑制し、既存の資産を最大限に活用するという観点から、非常に理にかなったものでした。このように、一連の経営判断が連なった結果として、キハ185系の普通列車運用という特異な事例が生まれたのです。

合わせて読みたい参考記事:JR四国キハ185系 復刻国鉄色車両の運用状況

車内設備と普通列車仕様

普通列車として運用されるにあたり、キハ185系には専用の改造が施され、「3100番台」という新しい区分が与えられました。この改造は、普通列車としての機能性を確保しつつ、コストを抑えるための工夫が随所に見られます。

普通列車運用のための主な改造点

最も重要な変更点は、他の普通列車用車両(キハ54形など)と一緒に連結して走れるように、制御系統を合わせるための特殊なジャンパ連結器が追加されたことです。外観も大きく変わり、特急のシンボルであったヘッドマーク表示器は、行先を表示するための装置に交換されました。車体の塗装も、一般の利用者が普通列車だと一目で分かるように、水色と赤の帯が入ったデザインに変更されています。

格下げされた車内設備

内装については、普通列車専用と割り切った「格下げ」改造が行われました。最大の変更点は、座席のリクライニング機能が使えないように固定されたことです。また、座席の背面にあった折り畳み式のテーブルや灰皿は撤去され、ヘッドレストのカバーも布製から耐久性の高いビニール製へと交換されました。

ただし、興味深いことに、後にJR四国の主力特急である8000系電車の座席がリニューアルされた際、取り外された古い座席がこの3100番台に再利用されました。この結果、格下げ改造車でありながら、乗り心地はむしろ向上するという現象が起きています。これは、JR四国が資産を有効活用していることを示す好例と言えます。

| 特徴 | 原形(特急仕様) | 3100番台(普通仕様) |

| 主な役割 | 特急列車 | 普通列車 |

| 塗装 | JR四国色(緑帯) | 6000系準拠(水色・赤帯) |

| 前面表示 | 愛称幕(ヘッドマーク) | 行先表示器 |

| 座席 | 回転リクライニングシート | 回転式クロスシート(リクライニング固定) |

| テーブル | 座席背面に収納式テーブルあり | 撤去 |

| 併結機能 | 特急形車両のみ | 一般形気動車と併結可能 |

キハ185系の普通列車運用実態

2025年現在、キハ185系が定期的な普通列車として走る運用は、全国でただ一つ、早朝の1往復のみという非常に貴重な存在になっています。この列車に乗車することは、鉄道ファンならずとも特別な体験となるでしょう。

この運用の最大の魅力は、なんといっても元特急形車両ならではの快適な乗り心地を、追加料金不要の普通運賃だけで体験できる点にあります。座席の前後間隔(シートピッチ)は940mmと特急時代と変わらず、一般的な普通列車よりも足元が広々としています。また、窓が大きく取られているため、車窓からの景色を存分に楽しむことが可能です。

さらに、客室とドア付近の乗降デッキが仕切りで分かれている構造も特徴です。このデッキがあるおかげで、駅での停車中に外の冷気や暖気が直接客室に入り込むのを防ぎ、車内の騒音も軽減されます。これらの点から、一般的な通勤・通学用の車両とは一線を画す、快適で落ち着いた移動空間が提供されているのです。この「豪華な普通列車」とも言える乗り心地は、多くの人々を引きつけてやみません。

普通列車のキハ185系が活躍する路線について

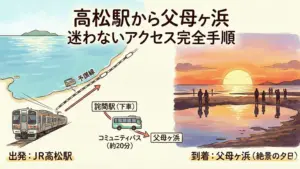

現在、キハ185系の定期的な普通列車運用が見られるのは、愛媛県内のJR予讃線と内子線のみです。具体的には、松山駅と宇和島駅を結ぶ区間で、1日に1往復だけ運行されています。

この運用は、内子線を経由するルートを走行します。予讃線には海沿いを走る旧線(通称:愛ある伊予灘線)と、山側を短絡する内子経由の新線がありますが、キハ185系の普通列車が走るのは後者の新線区間です。

かつては、これ以外の路線でも普通列車として活躍した事例がありました。例えば、2019年までは徳島県内の牟岐線で、特急仕様のキハ185系が普通列車として海部駅まで運行されていました。これは特急列車の送り込みなどを兼ねた運用上の都合によるものでしたが、現在は廃止されています。したがって、定期的に乗車できる機会は、松山〜宇和島間の運用が唯一となります。

普通列車の時刻と編成パターン

キハ185系の普通列車に乗車するためには、早朝の限られた時刻を狙う必要があります。運用は通常、トイレなしの3100番台車両を2両つないだ編成で運行されます。

2025年3月15日ダイヤ改正後の具体的な時刻と列車番号は以下の通りです。

| 列車番号 | 方向 | 主要駅 | 発車時刻 | 到着時刻 |

| 911D | 下り | 松山 | 05:51 | – |

| 宇和島 | – | 09:19 | ||

| 628D | 上り | 宇和島 | 06:10 | – |

| 松山 | – | 09:04 |

下り列車は松山駅を早朝の5時51分に出発し、宇和島駅へ向かいます。そして、その折り返しとなる上り列車が宇和島駅を6時10分に出発し、松山駅へ戻ってくるというダイヤです。どちらも朝の時間帯に設定されており、特に松山駅を朝早く出発する下り列車は、通勤や通学というよりは、長距離を移動する旅行者などにとって利用しやすいかもしれません。

この運用は、毎日同じ時刻で運行されており、現在のダイヤでは変更の予定はありません。ただし、車両検査などの都合で、ごく稀に別の車両で代走される可能性もゼロではないため、乗車や撮影を計画する際は注意が必要です。

合わせて読みたい参考記事:列車番号の調べ方|初心者も安心!見方・意味・JR情報

キハ185系の普通列車運用 これに乗るための詳細ガイド

- 平日・休日運用の違い

- 地方路線でのキハ185系普通運用例

- キハ185普通列車の撮影ポイント紹介

- 普通列車としてのキハ185今後の動向

- キハ185 普通 運用の現状と今後の見通し

平日・休日運用の違い

キハ185系の普通列車運用について、平日と休日で時刻や編成に違いがあるのか気になる方も多いかもしれません。

現在の松山~宇和島間で運行されている定期普通列車(911D/628D)に関しては、平日と休日の区別なく毎日同じ時刻で運行されています。そのため、曜日を気にすることなく、いつでも同じスケジュールで乗車を計画することが可能です。

ただし、注意点として、これはあくまで現在の定期運用に限った話です。過去に牟岐線で運行されていた普通列車運用や、災害時などに臨時で運行される代走列車の場合は、曜日や特定の期間のみ運行されるといったケースがありました。また、今後、観光シーズンなどに臨時列車としてキハ185系が普通列車として走る可能性もゼロではありません。そのような臨時列車が設定される場合は、平日のみ、あるいは土休日のみといった特定の運行形態をとることも考えられます。

したがって、現在唯一の定期運用に乗る場合は平休日の違いを気にする必要はありませんが、もし将来的に臨時列車などの情報が出てきた際には、運行日をよく確認することが大切です。

地方路線でのキハ185系の普通運用例

現在、定期的な普通列車運用は松山地区の1往復のみですが、過去には他の地方路線でもキハ185系が普通列車として活躍した事例がいくつか存在します。これらは、3100番台のような専用改造車ではない、特急仕様の車両が使われた点が特徴です。

牟岐線での定期普通列車運用

最もよく知られているのは、2019年3月のダイヤ改正まで徳島県の牟岐線で見られた運用です。これは、特急「むろと」として牟岐駅に到着した編成が、そのまま折り返しの準備を兼ねて、普通列車として終点の海部駅まで一駅間を走行するというものでした。車両の回送を営業列車として活用する、地方鉄道ではしばしば見られる効率的な運用形態でした。この事例は、キハ185系の普通列車運用が、必ずしも専用改造車に限らないことを示しています。

緊急時の代走運用

もう一つの重要な役割が、他の車両が故障した際などの緊急登板です。キハ185系は頑丈で信頼性が高く、予備の車両も確保されていたため、普通列車用の車両が不足した際の頼れるバックアップ戦力となっていました。例えば、2008年に高徳線でキハ47形が故障した際の代走や、大雨による不通区間が発生した際の牟岐線・鳴門線での代走など、数々の記録が残っています。このように、定期運用を超えた柔軟な活躍も、キハ185系の多才さを示す一面と言えるでしょう。

キハ185普通列車の撮影ポイント紹介

元特急車両が普通列車として走る姿は、鉄道ファンにとって魅力的な被写体です。ここでは、現在唯一の定期運用区間である松山~宇和島間での撮影について、いくつかポイントを紹介します。

駅での手軽な撮影

始発・終着駅である松山駅や宇和島駅では、停車時間を利用してじっくりと車両を撮影できます。特に、他の普通列車と並ぶ光景は、キハ185系の普通列車運用を象徴する一枚となるでしょう。水色と赤の帯が入った特徴的な塗装や、行先表示器に改造された前面など、細部を観察するのにも最適です。ただし、駅構内での撮影は、他の乗客の迷惑にならないよう、安全に十分配慮することが求められます。

沿線での走行写真撮影

走行写真を狙うのであれば、内子線や予讃線の沿線が舞台となります。この区間は山間部を走るため、カーブや勾配が多く、変化に富んだ写真を撮ることが可能です。

- 午前中の光線が鍵

列車は上下とも朝の時間帯に運行されるため、光線状態の良い午前中が撮影のチャンスです。特に、宇和島から松山へ向かう上り列車は、順光で撮影しやすいポイントが多くあります。 - 季節感を出す

沿線には田園風景が広がる場所も多く、春の水田や秋の稲穂など、季節感あふれる風景と絡めて撮影するのも良いでしょう。 - 有名撮影地

伊予中山駅~伊予大洲駅間などには、鉄道ファンによく知られた撮影スポットが点在します。事前に情報を集め、自分だけの構図を探すのも楽しみの一つです。

撮影にあたっては、線路に近づきすぎない、私有地に入らないといったマナーを必ず守り、安全な撮影を心がけてください。

普通列車としてのキハ185今後の動向

現在唯一残るキハ185系の普通列車運用ですが、その将来は決して安泰とは言えません。むしろ、その歴史は終わりを迎えつつあると考えるのが自然でしょう。

最大の要因は、JR四国が新型の普通列車用車両の導入を公式に発表していることです。2025年12月には量産先行車としてハイブリッド方式の新型気動車が登場し、2027年度からは量産車が順次導入される計画です。この新型車両は、主に老朽化したキハ40系などを置き換える目的で導入されますが、その流れの中で、非効率なキハ185系の普通列車運用も見直しの対象となる可能性が極めて高いです。

キハ185系の3100番台は、ワンマン運転に対応しておらず、乗降に時間のかかるデッキ付きの2両編成を、利用者の少ない早朝のローカル運用に投入するのは、効率の面で課題があります。JR四国が燃費性能や運用効率に優れた新型車両に投資している以上、この旧式で特殊な運用を継続する理由は見当たりません。

これらの点を踏まえると、松山~宇和島間の「豪華な普通列車」が、数年内に新型ハイブリッド車両に置き換えられることは、ほぼ確実と考えられます。この貴重な乗車体験ができる時間は、残りわずかと言えるかもしれません。

キハ185系の普通列車運用の現状と今後の見通し

- キハ185系の普通列車運用は国鉄末期のコスト意識とJR化後の車両余剰から生まれた

- 高性能な2000系気動車の登場がキハ185系の余剰を発生させる直接的な原因となった

- 普通列車化改造されたのは3100番台で他の一般形気動車との併結が可能

- 車内はリクライニング機能が固定されるなど普通列車仕様に格下げされている

- 後に8000系特急の中古座席に交換され乗り心地が向上したという経緯を持つ

- 現在の定期普通運用は予讃線・内子線の松山~宇和島間を走る朝の1往復のみ

- 列車番号は下りが911Dで上りが628D

- 普通運賃のみで元特急車の広いシートピッチや静粛性を体験できるのが最大の魅力

- 現行の定期運用は平日・休日を問わず毎日同じダイヤで運行される

- かつては牟岐線で特急仕様車が普通列車として定期運用された実績がある

- 故障した普通列車の代わりとして緊急登板するバックアップ戦力でもあった

- 普通列車としての運用はJR四国の新型ハイブリッド気動車導入により数年内に終了する見込み

- ワンマン非対応で2両編成という運用形態は非効率と見なされる可能性が高い

- 普通運用から引退する一方で観光列車への改造という新たな道が開かれている

- キハ185系普通列車の歴史はJR四国の資産有効活用戦略を象徴する事例である