瀬戸大橋線の強風による運休の基準について調べている方へ。台風や季節風などの影響で、瀬戸大橋線は運休や遅延が発生することがあります。

本記事では、瀬戸大橋線の強風による運休の基準をはじめ、強風による影響や運休情報のチェック方法、最新の安全対策、運行再開の目安、過去の運休事例などを分かりやすく解説します。

公式サイトやアプリでの情報確認方法、強風警報や注意報との関係、乗客が注意すべきポイントまで詳しくまとめているので、初めての方でも安心してご利用いただけます。

強風時の瀬戸大橋線利用を計画している方や、運休リスクを知りたい方は、ぜひ参考にしてください。

記事のポイント

- 瀬戸大橋線が運休になる強風の基準値を知ることができる

- 強風時の運休や遅延が発生する具体的な理由を理解できる

- 公式サイトやアプリで運休情報を確認する方法が分かる

- 強風時に乗客が取るべき対応や注意点を把握できる

瀬戸大橋線が運休になる強風の基準の全体像

- 強風による運休情報のチェック方法

- 強風時の運休の基準とは

- 強風による運休・遅延理由

- 強風時の安全対策ポイント

- 強風時の乗客対応と注意点

- 強風警報と運行状況の連動

強風による運休情報のチェック方法

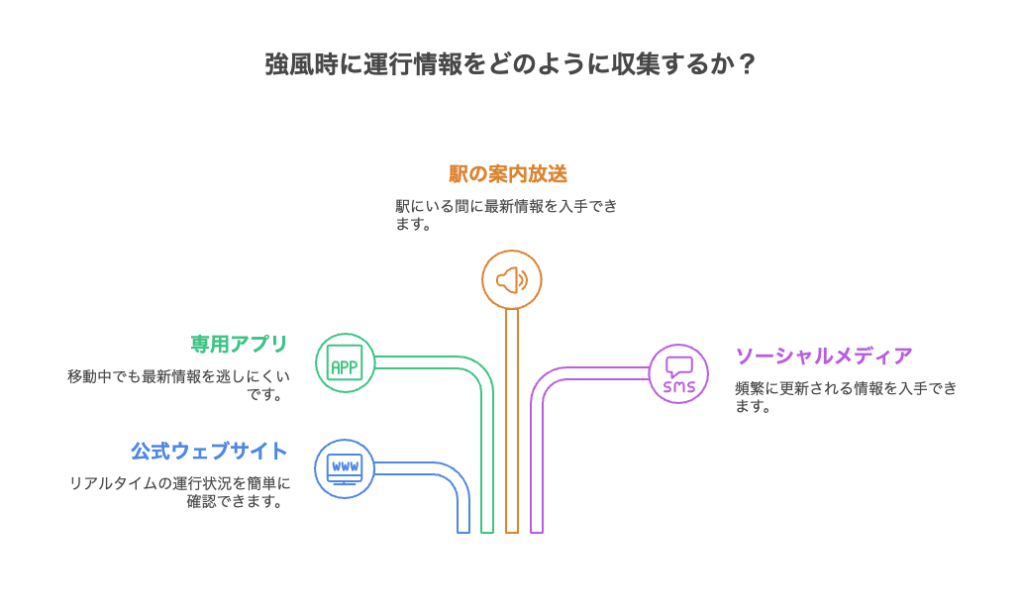

瀬戸大橋線の運休情報を知りたい場合は、公式ホームページや運行情報サービスを活用することで、リアルタイムで最新の状況を確認できます。

その理由は、強風などの天候による運休や遅延は予告なく発生することが多いため、こまめな情報取得が安全でスムーズな移動に欠かせないからです。

たとえば、JR西日本やJR四国の公式サイトでは「列車運行情報」ページが用意されていて、強風や台風などによる運休・遅延の詳細が随時掲載されています。加えて、スマートフォンの専用アプリや公式SNSを利用すると、プッシュ通知やタイムラインで最新情報を素早く受け取ることも可能です。

このように、出発前だけでなく移動中にも複数の方法で情報をチェックする習慣を身につけておくと、突然の運休やダイヤ変更にも落ち着いて対応できます。事前に確認することで、余計な混乱や無駄足を防ぐことができるため、安心して行動できるでしょう。

強風時の運休の基準とは

瀬戸大橋線の運休基準は、瞬間風速が一定の数値を超えるかどうかで決まります。理由として、橋の上は特に風の影響を強く受けやすく、安全運行のため厳格な基準が設定されています。分かりやすいように、以下の表に基準をまとめました。

| 区間の種類 | 運休となる瞬間風速の基準 |

|---|---|

| 防風柵なし区間 | 25メートル毎秒以上 |

| 防風柵設置区間 | 30メートル毎秒以上 |

過去の運休事例でも、これらの基準値を超えた際に運行が見合わせられています。基準は季節や気象状況で変わらず、年間を通じて統一されていますので、旅行や移動の計画時にはこの基準を参考にしてください。

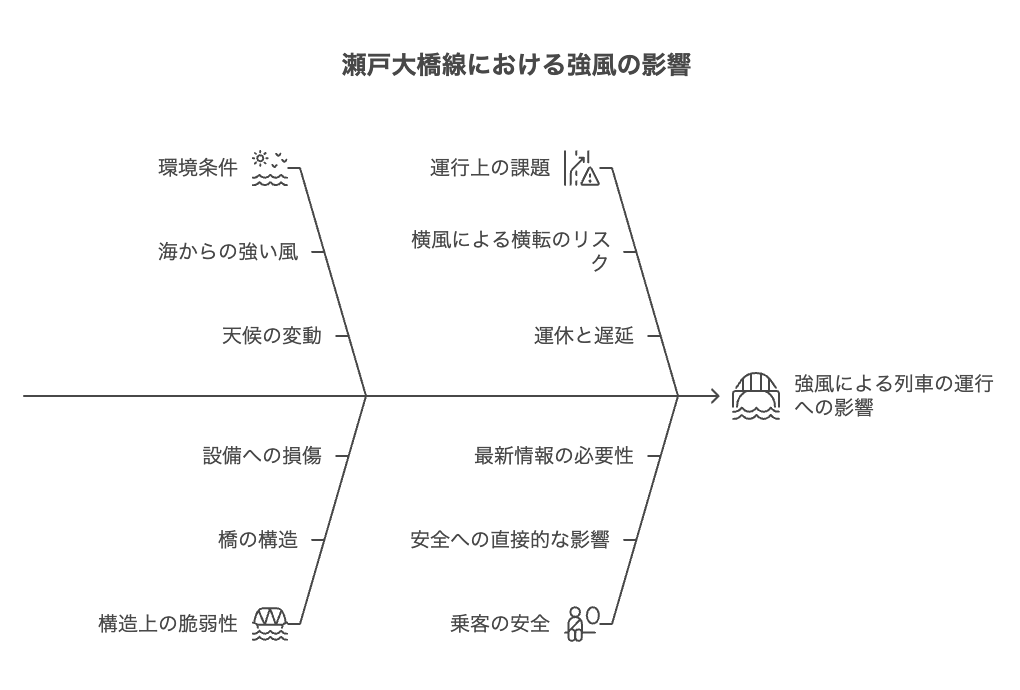

強風による運休・遅延理由

まず、強風は列車の横転や脱線リスクを高めるだけでなく、線路や架線などの設備にもダメージを与えるため、運休や遅延の大きな原因となります。

なぜかというと、瀬戸大橋線のような長い橋梁上を走る列車は海上の風を直接受けやすく、特に突発的な突風やガストが車両の安定性を著しく損なうからです。そのため、橋の上を走行する列車の運行には、他の路線以上に厳しい基準が設けられています。

例えば、台風が接近している時や、冬場に強い季節風が吹くタイミングでは、気象状況に応じて徐行運転や一時運休が実際に発生した事例があります。実際、天候が急変した場合は現場の判断で安全を最優先し、計画的に列車を止めることもあります。

また、強風による影響で列車が通常より大幅に遅れるケースも珍しくありません。強風の影響はダイヤ全体にも及び、他路線にも波及する場合があります。

加えて、設備の損傷が確認された場合には修復作業のため運行が再開できないこともあります。設備の安全確認や復旧作業には時間がかかる場合があり、利用者は長時間待機を強いられることもあるでしょう。

前述の通り、運行再開には風が収まったあとも安全確認作業が必要となるため、状況によっては再開まで長時間を要する場合がある点にもご注意ください。もし運休や遅延が発生した際は、駅員や公式情報の案内に従い、冷静に行動することが重要です。

強風時の安全対策ポイント

瀬戸大橋線では強風によるリスクをできる限り減らすために、さまざまな安全対策が導入されています。

まず、列車が安全かつ安定して運行できるようにすること、そして利用者の命と安全を最優先に守る必要があるという理由からです。

主な対策の一つは、防風柵の設置です。これにより、列車が強い横風を受けるリスクを下げることができます。また、高性能な風速計も各所に設置されており、風速の変化を常に細かく監視しています。

たとえば、風速計で基準値を超える強風が観測されると、そのデータは即座に指令所へ送られます。そして、指令所では安全確認を行い、必要があれば運休や徐行運転などの判断が下されます。

このようなハード面の対策だけでなく、乗客への情報提供や案内も強化されています。運休や遅延が発生した際には、駅や公式サイト、アプリ、SNSを通じて速やかに情報が発信されます。こうした取り組みにより、利用者が安心して行動できる環境が整えられています。

一方で、安全対策がしっかりしている分、強風時には運休や遅延が発生しやすいというデメリットもあります。突然の運転見合わせやダイヤの乱れに備え、事前に最新情報を確認することが大切です。

強風時の乗客対応と注意点

強風による運休や遅延が発生した場合は、まず落ち着いて行動することが大切です。

というのも、情報が錯綜しているときに無理に移動しようとすると、思わぬトラブルやさらなるリスクにつながることがあるからです。

駅員の案内や公式情報を定期的に確認し、最新の運行状況をしっかり把握しましょう。また、状況によっては振替輸送の利用や近隣での宿泊を考える必要も出てきます。

過去には、フェリーやバスによる代替輸送が実施された例もありますが、これはすべてのケースで必ず行われるわけではありません。

したがって、急な運行変更や長時間の待機に備えて、事前に宿泊施設の場所や移動手段を調べておくと安心です。

また、荷物やスケジュールの余裕を持って行動できるよう準備しておくことで、万が一のときも柔軟に対応できます。

強風警報と運行状況の連動

結論から言うと、強風警報が発令されると瀬戸大橋線の運行状況に大きな影響が出ます。

なぜかというと、気象庁などから出される強風注意報や警報の情報が、鉄道会社の運行判断の重要な指標となるためです。

たとえば、強風注意報や警報が発令されている場合には、現場の風速計のデータと合わせて運行するかどうかの最終判断が行われます。警報や注意報が出ている間は、急な運休やダイヤの乱れが発生する可能性が高まります。

そのため、強風警報が出ている時は、必ず最新の運行状況を公式サイトやアプリ、駅の案内でこまめに確認してください。運行状況は変わりやすいため、油断せずに情報収集を心がけましょう。

瀬戸大橋線が運休になる強風の基準についての最新対応

強風による影響とリスク

瀬戸大橋線は長大な橋梁区間を通過するため、強風の影響を非常に受けやすい路線です。

なぜかというと、橋の上では海からの強い風がそのまま列車や線路設備に当たるため、列車の安全な運行が難しくなってしまいます。特に横からの風が強く吹くと、車両が横転するリスクが高まりますし、乗客の安全にも直接影響を及ぼします。

また、設備が強風によって損傷を受けることもあるため、それが原因で運休や遅延が発生するケースも少なくありません。たとえば、橋の構造部や信号機器、架線などが風で傷むと、復旧作業に時間がかかることも考えられます。

さらに、強風は運行面で大きなリスクとなるだけでなく、天候が短時間で大きく変化することも多いので、予測が難しいのも特徴です。このため、乗客も最新の気象情報や運行状況を常に確認しながら、余裕をもって行動することが大切です。

過去の強風運休事例紹介

過去には台風や強い季節風の影響によって、瀬戸大橋線が運休した事例がたくさんあります。

その主な理由は、実際に現地で基準を超える強い風速が観測されたためです。例えば、瞬間風速が25メートル毎秒を超えた場合には、防風柵が設置されていない区間で運休措置がとられました。

また、防風柵が設置された後でも、瞬間風速が30メートル毎秒に達したことで、運行が見合わせとなったケースが報告されています。

これらの運休事例は、どれも列車や乗客の安全確保を最優先とした結果であり、急な天候の変化にも迅速に対応できる運行体制が必要だと分かります。

そのため、天気が荒れやすい時期や台風シーズンには、運休やダイヤの乱れが発生しやすいことを念頭に置き、余裕を持った行動計画を立てることが大切です。

運行再開の目安と判断基準

瀬戸大橋線では、一度運休となった後、たとえ風速が運行再開の基準値を下回っても、すぐには列車の運転が再開されるわけではありません。

その理由は、風が一時的に収まったとしても、突発的な強風(ガスト)が再び発生する可能性が残るためです。そのため、JRでは安全確認のための「様子見時間」を必ず設けています。

具体的には、運行再開の際には原則として15分間、風速や気象状況を継続して監視します。この間に風が安定していることが確認できれば、ようやく運転が再開される仕組みです。

利用者にとっては、「せっかく風が収まったのに、なぜすぐ再開しないのか」と疑問に思うことがあるかもしれません。しかし、突風による事故防止やさらなる安全確保のため、少し長めの待機時間が設けられているのです。

再開までの時間が長く感じられる場合もあるかもしれませんが、乗客の安全を最優先する措置として、ご理解いただくことが大切です。

強風時の最新情報確認方法

強風時には、正確でタイムリーな情報収集がとても大切です。

なぜかというと、天気や運行状況が急に変化しやすく、知らないうちに運休や遅延が発生している場合があるからです。

情報を把握するには、いくつかの方法があります。まず、JR西日本やJR四国の公式ホームページや「列車運行情報サービス」で、リアルタイムの運行状況が簡単に確認できます。加えて、専用アプリや駅の案内放送も活用すると、移動中でも最新情報を逃しにくくなります。

さらに、SNSでも運行情報が頻繁に発信されています。複数の情報源を組み合わせて確認することで、より確実に運休や遅延の情報をキャッチできます。

このように、さまざまな方法で情報を集めておくことで、急な運休にも冷静に対応できるようになります。出発前や移動中は、必ずこまめに情報収集を心掛け、万が一に備えておくと安心です。

強風時に役立つ情報サイト

強風時には、信頼できる公式の運行情報サイトや気象庁のページを利用するのが最も安心です。

なぜなら、こうした公式サイトでは最新の運休情報や強風警報、注意報などがリアルタイムで発信されており、状況が大きく変わった場合にも素早く把握できるからです。

例えば、JR西日本やJR四国の公式サイトでは「列車運行情報」ページが用意されており、強風や台風による運休・遅延の詳細をいち早く確認できます。また、気象庁の強風警報ページでは、エリアごとの警報や注意報が表示されるため、運行に影響が出そうなタイミングを予測するのにも役立ちます。

さらに、スマートフォンのアプリや公式SNSの通知機能を併用すると、外出中でもプッシュ通知ですぐに情報を受け取れるので安心です。

なお、ネット上の非公式な情報には誤りが含まれていることもあるため、運休や再開などの重要な判断は必ず公式情報を確認することが大切です。

瀬戸大橋線が運休になる強風の基準について総括まとめ

- 瀬戸大橋線が運休になる強風の基準は瞬間風速が基準となる

- 防風柵なし区間は25メートル毎秒で運休となる

- 防風柵設置区間は30メートル毎秒で運休となる

- 強風による運休情報は公式サイトやアプリで即時確認できる

- 運休や遅延は突発的に発生するため事前確認が重要

- 徐行運転は強風状況に応じて段階的に導入される

- 強風が列車や設備に与える影響は非常に大きい

- 設備損傷時は復旧まで運転再開できない場合もある

- 強風時は乗客の安全確保を最優先に対応している

- 防風柵や風速計など安全対策が多層的に実施されている

- 強風時は情報が錯綜しやすく冷静な行動が求められる

- 振替輸送や宿泊の選択肢も考慮しておくべき

- 強風警報や注意報は運行判断に直接影響を与える

- 運行再開時は15分間の様子見時間を設けている

- 公式サイト・気象庁ページ・SNSを併用して情報収集すべき