四国最大の路線網を誇る予讃線。その歴史を紐解くと、単なる鉄道路線以上の、四国の近代化を映し出す壮大な物語が見えてきます。

この記事では、「予讃線の歴史」というキーワードで情報を探しているあなたのために、予讃線の開業と建設の背景から、初期の予讃線と地域経済への影響、そして松山と高松を結ぶ鉄道の誕生に至る黎明期を詳しく解説します。さらに、戦前・戦後の拡張と改良の歴史を追い、複線化・電化による近代化の歩みや、特急「しおかぜ」など主要列車の登場がもたらした変化にも光を当てます。

また、瀬戸大橋開通と予讃線の変化が四国に与えたインパクトや、予讃線沿線のまちと鉄道発展史、今なお残る歴史的な駅舎や鉄道遺産の魅力にも迫ります。この記事を最後まで読めば、現代における予讃線の役割と未来展望まで、その全てを深く理解できるはずです。

- 私設鉄道の集合体として始まった予讃線の起源

- 国有化から全線開通までの苦難と近代化の道のり

- 瀬戸大橋開通が予讃線と四国にもたらした大変革

- 高速化と観光開発に見る現代の予讃線の姿と未来

黎明期から辿る予讃線の歴史の始まり

- 予讃線の開業と建設の背景

- 初期予讃線と地域経済への影響

- 松山と高松を結ぶ鉄道の誕生

- 戦前・戦後の拡張と改良の歴史

- 予讃線沿線のまちと鉄道発展史

予讃線の開業と建設の背景

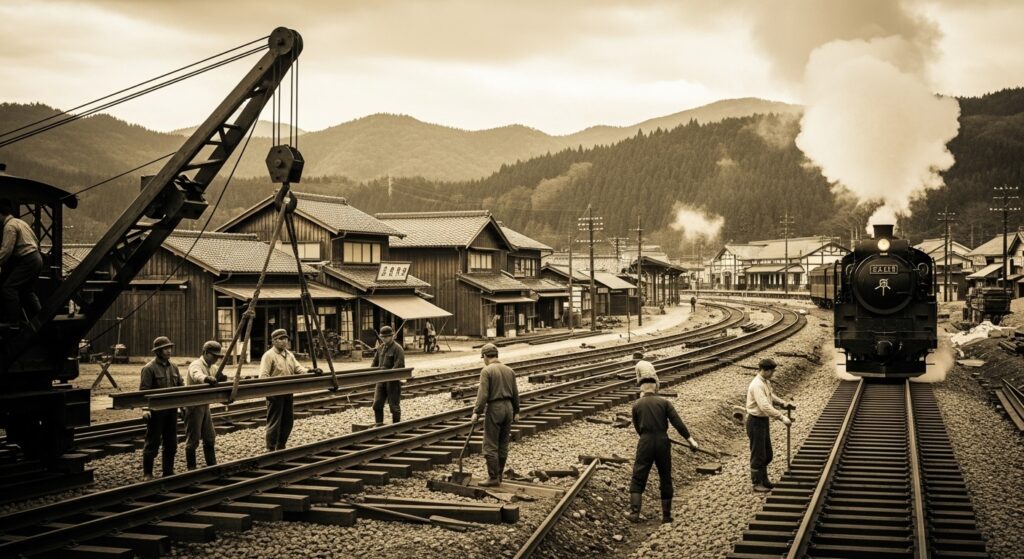

予讃線の歴史は、国家による壮大な計画ではなく、地域経済の切実な要請から生まれた複数の私設鉄道にその源流を求めることができます。つまり、今日の長大な路線は、それぞれ異なる目的と規格で建設された鉄道が、時代を経て一つに統合された結果なのです。

その直接的な起源となったのが、1889年(明治22年)に開業した讃岐鉄道です。この鉄道は、金刀比羅宮への参拝客輸送を主な目的として、多度津の回船問屋・景山甚右衛門ら地元の有力者によって設立されました。特筆すべきは、最初の開業区間が丸亀 – 琴平間であり、県庁所在地の高松を含んでいなかった点です。これは、当時の鉄道建設が行政の中心地を結ぶことよりも、具体的で収益性の高い需要に直接応える形で進められたことを示しています。

讃岐鉄道の最も先見性があった決断は、将来の国有鉄道網との接続を視野に入れ、国鉄と同じ1067mmの軌間を採用したことでした。一方、愛媛県では、四国初の鉄道として1888年(明治21年)に開業した伊予鉄道や、後の予讃線に組み込まれる南予地方の愛媛鉄道、宇和島鉄道が、初期投資を抑えられる762mmの軽便鉄道規格を採用しました。この軌間選択の違いは、将来の幹線網化を見据えるか、当面の地域需要に迅速に応えるかという、鉄道建設における思想の違いを明確に表しています。

初期予讃線と地域経済への影響

讃岐鉄道の開業は、香川県内の人々の移動に革命をもたらしました。特に、金刀比羅宮への参宮輸送は大きな収益源となり、地域の経済を潤すことになります。同社は1897年(明治30年)に高松までの延伸を果たし、香川の主要都市と港を結ぶ路線網を完成させました。

先進的なサービスも讃岐鉄道の特色でした。例えば、1902年(明治35年)には食堂車を連結し、「女ボーイ」と呼ばれた女性給仕を乗務させるなど、当時としては画期的なサービスで人気を博します。このような経営手腕と将来性に目を付けたのが、本州で鉄道網を拡大していた山陽鉄道でした。山陽鉄道は、自社の航路と連携して本州と四国を結ぶ広域輸送を強化するため、1904年(明治37年)に讃岐鉄道を買収します。

この買収により、四国の鉄道は初めて広域的なネットワーク戦略の中に組み込まれることになりました。しかし、その体制は長くは続きません。1906年(明治39年)に公布された鉄道国有法に基づき、山陽鉄道は全路線を国家に売却することとなり、讃岐鉄道の区間も国有化され、「讃岐線」として新たなスタートを切ることになったのです。

松山と高松を結ぶ鉄道の誕生

国有化後、政府は讃岐線(旧讃岐鉄道区間)を西へ延伸する工事に本格的に着手します。1913年(大正2年)に観音寺まで、1916年(大正5年)には県境を越えて愛媛県の川之江まで路線が延びました。路線が伊予国(愛媛県)へと深く入るにつれて、1923年(大正12年)には「讃予線」と改称されます。

そして、建設開始から長い年月を経て、1927年(昭和2年)4月3日、ついに愛媛県の県都である松山に到達しました。これにより、香川県の高松と愛媛県の松山という、四国北部の二大都市が一本の鉄路で結ばれることになったのです。この出来事は、四国における交通と経済の大動脈が形成された歴史的な瞬間であり、人々の生活や物流に計り知れない恩恵をもたらしました。

ただし、この松山延伸の過程では、当初の計画が地域の強い要望によって変更されるという出来事もありました。当初、鉄道省は伊予和気から松山へ直線的に向かうルートを計画していましたが、これを知った港町・三津浜の住民が停車場の設置を求めて強力な陳情活動を展開しました。その結果、ルートは三津浜を経由する現在の形に変更され、効率性よりも地域の利便性が優先されることになったのです。

戦前・戦後の拡張と改良の歴史

高松と松山が結ばれた後、次なる目標は南予地方の中心都市・宇和島への延伸でした。しかし、この区間の建設は単なる新線建設ではなく、既存の私設鉄道を国家の幹線網へと再構築する、より複雑な事業となります。

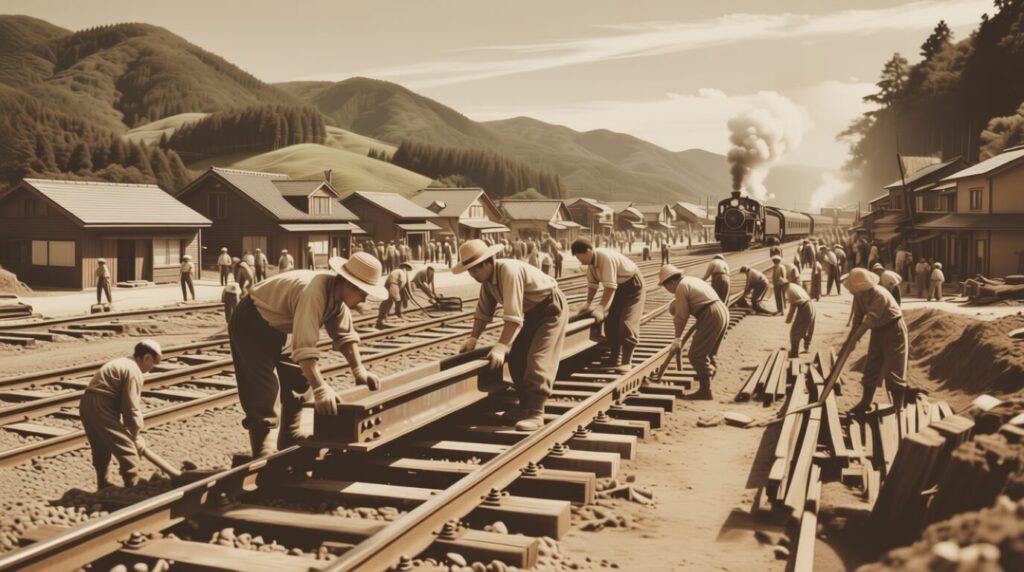

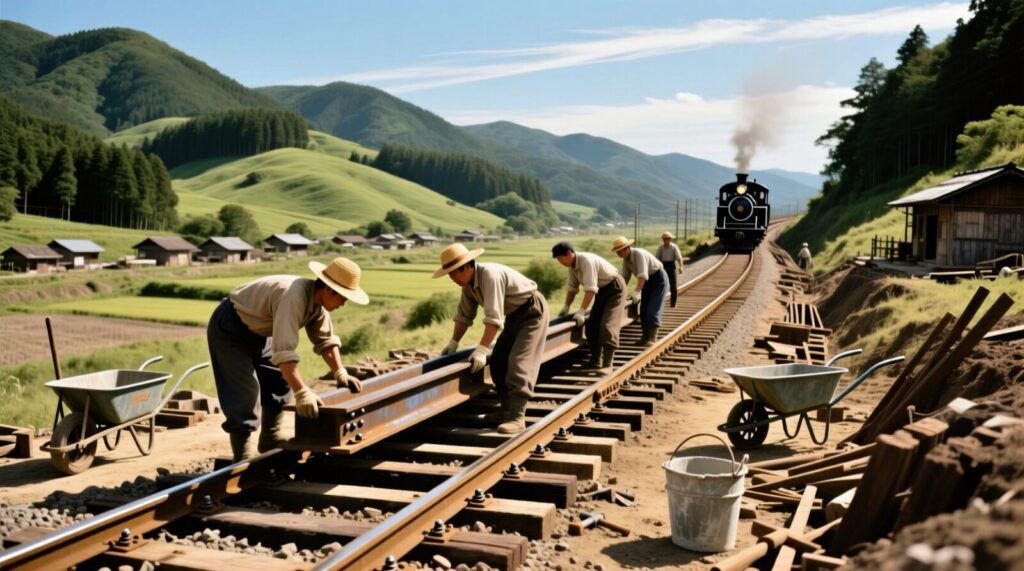

政府は1933年(昭和8年)、南予地方で営業していた愛媛鉄道と宇和島鉄道を相次いで買収しました。これらの鉄道は762mm軌間の軽便鉄道であったため、国鉄の標準である1067mm軌間に改軌し、本線に組み込むための大規模な工事が必要でした。旧愛媛鉄道の海岸線ルート(伊予長浜経由)は1935年(昭和10年)に、旧宇和島鉄道の路線は1941年(昭和16年)に改軌工事が完了し、それぞれ予讃本線に編入されました。

全線開通に向けた最後の難関は、八幡浜と卯之町を結ぶ山岳区間でした。太平洋戦争が激化し、資材や労働力の確保が日に日に困難になるという厳しい状況下で工事は進められます。そして、終戦を目前に控えた1945年(昭和20年)6月20日、ついにこの区間が開通。これにより、高松から宇和島までを結ぶ全長297.6kmの「予讃本線」が全線開通を果たしたのです。讃岐鉄道の最初の区間が開業してから、実に56年以上の歳月が流れていました。

予讃線沿線のまちと鉄道発展史

予讃線の発展は、沿線のまちの盛衰と密接に関わってきました。鉄道が敷設されることは、まちにとって経済的な発展を意味し、駅は人、物、情報が集まる新たな中心地となったのです。

例えば、予讃線のルーツである讃岐鉄道が本社と車両工場を置いた多度津は、宇高連絡船が開設される以前、金刀比羅宮への玄関口として、また讃岐の海の玄関口として大いに栄えました。鉄道の開通は、その繁栄をさらに確固たるものにしました。

前述の通り、松山延伸の際に三津浜の住民が熱心な誘致活動を行ったことも、鉄道がまちの発展に不可欠であると認識されていた証左です。この誘致成功により、三津浜は港と鉄道駅が結びついた交通の要衝として、その後の発展の礎を築くことができました。

一方で、鉄道ルートから外れたまちは、その後の発展において不利な立場に置かれることもありました。このように、予讃線の建設ルートの選定や駅の設置は、単なる技術的な問題ではなく、地域の経済や政治と深く結びついた、まさに沿線地域の運命を左右する出来事だったと言えます。

近代化で飛躍した予讃線の歴史の転換点

- 複線化・電化による近代化の歩み

- 特急「しおかぜ」など主要列車の登場

- 瀬戸大橋開通と予讃線の変化

- 残る歴史的な駅舎や鉄道遺産

- 現代における予讃線の役割と未来展望

- 総括:未来へ続く予讃線 歴史の物語

複線化・電化による近代化の歩み

戦後の復興期を経て、日本の高度経済成長とともに予讃線の輸送需要は増大し続けました。特に、予讃線と土讃線の列車が集中する高松 – 多度津間は、線路容量が限界に達し、四国全体の鉄道網における最大のボトルネックとなっていたのです。

この問題を解消するため、国鉄は1961年(昭和36年)からこの区間の複線化工事に着手しました。しかし、国鉄の財政難などの影響で工事は長期化し、全区間の複線化が完了したのは、国鉄分割民営化後の1993年(平成5年)のことでした。この区間は現在に至るまで、JR四国管内で唯一の本格的な複線区間として、四国の鉄道輸送の心臓部であり続けています。

さらなる近代化の波は、電化という形で訪れます。JR四国発足を目前に控えた1987年(昭和62年)3月、来るべき瀬戸大橋時代を見据え、高松 – 坂出間などが四国で初めて電化されました。電化はその後も西へと進められ、1993年(平成5年)には伊予市まで到達。これにより、高速な電車特急の運転が可能となり、予讃線のサービスレベルは飛躍的に向上したのです。

戦略的短絡ルート「内山線」の建設

近代化における最大の課題は、松山以南の海岸線ルート(向井原 – 伊予大洲間)でした。この区間は私鉄から引き継いだ路線のため、急カーブや急勾配が連続し、特急列車の高速化を実現する上で決定的な障害となっていました。この問題を抜本的に解決するため、内陸部を経由する短絡ルート「内山線」が建設されることになります。既存の内子線を活用しつつ、大部分を新線として建設するこの一大プロジェクトは1986年(昭和61年)3月に完成。優等列車はすべてこの新ルートを経由するようになり、所要時間の大幅な短縮が実現しました。

| 項目 | 旧線(伊予長浜経由) | 新線(内子経由) |

| 概要 | 旧愛媛鉄道の路線を改軌した海岸ルート | 内子線を改良・延伸した内陸ルート |

| 営業キロ | 43.8km | 29.8km |

| 最高速度 | 85km/h | 120km/h |

| 線形の特徴 | 急カーブが多く、地すべりの危険性あり | トンネルを活用し、直線的な線形 |

| 主な役割 | 普通列車が運行するローカル輸送 | 特急列車が走行する幹線輸送 |

特急「しおかぜ」など主要列車の登場

予讃線の近代化は、車両の進化と優等列車の発展の歴史でもあります。戦後、準急列車が設定されたのを皮切りに、1950年代には「せと」や「いよ」といった愛称付きの列車が登場しました。

技術的な革新は、1958年(昭和33年)に登場した気動車準急「やしま」によってもたらされます。煙を吐く蒸気機関車に比べ、速度と快適性を大きく向上させた気動車は瞬く間に主役となり、1961年(昭和36年)には初の気動車急行「四国」が、そして1972年(昭和47年)には、現在まで続く看板列車となる特急「しおかぜ」が運転を開始しました。これらの優等列車網の充実は、予讃線が四国と本州を結ぶメインルートとしての地位を確立していく上で、極めて大きな役割を果たしたのです。

電化完成後の1993年(平成5年)には、さらなる高速化を実現する切り札として、制御付自然振子装置を搭載した8000系特急形電車がデビューします。カーブを高速で通過できるこの画期的な車両の導入により、高松 – 松山間の最高速度は130km/hに引き上げられ、所要時間の大幅な短縮が実現しました。

瀬戸大橋開通と予讃線の変化

1988年(昭和63年)4月10日の瀬戸大橋開通は、予讃線の歴史における最大の転換点と言えるでしょう。鉄道で本州と四国が直接結ばれたことにより、明治時代から続いた宇高連絡船の時代は終わりを告げ、四国の交通体系は根底から覆りました。

この大変革に対応するため、予讃線の優等列車体系は大きく再編されます。それまで高松を起点としていた特急「しおかぜ」は、岡山駅発着に変更され、山陽新幹線に接続する本州連絡特急としての新たな使命を担うことになりました。一方で、四国内の需要に応えるため、高松 – 松山間を結ぶ特急「いしづち」が新たに設定されたのです。

そして、効率的な運行のため、宇多津駅(一部は多度津駅)で岡山行きの「しおかぜ」と高松行きの「いしづち」を分割・併合するという、現在の予讃線を象徴する運転形態が確立されました。この変化は、予讃線が単なる四国内の幹線から、全国の鉄道網と直結する日本の大動脈の一部へと進化したことを意味しています。

残る歴史的な駅舎や鉄道遺産

130年以上の歴史を刻んできた予讃線には、その歩みを物語る貴重な鉄道遺産が今も点在しています。これらは単に古い建造物というだけでなく、地域の歴史や文化を今に伝える生きた証人です。

特に有名なのが、ホームのすぐ目の前に伊予灘の絶景が広がる下灘駅でしょう。かつて国鉄の「青春18きっぷ」のポスターに採用されたことで全国的に知られるようになり、映画やドラマのロケ地としても頻繁に登場します。夕暮れ時には、海に沈む夕日を眺めるために多くの観光客が訪れる、日本でも有数の絶景駅として愛されています。

また、1927年(昭和2年)の開業当時の姿を色濃く残す八幡浜駅の木造駅舎も貴重な遺産の一つです。近代的な駅舎への建て替えが進む中で、このような歴史的な駅舎は、鉄道が人々の生活の中心にあった時代の記憶を呼び覚ましてくれます。これらの鉄道遺産を訪ねることは、予讃線の歴史を肌で感じることができる、素晴らしい体験となるはずです。

現代における予讃線の役割と未来展望

現代の予讃線は、岡山・高松と松山を結ぶ特急「しおかぜ」「いしづち」を大動脈とし、松山以西は特急「宇和海」がリレー輸送を担うという、効率的な運行体系が確立されています。これは、四国の経済活動や人々の交流を支える、まさに「生命線」としての役割です。

一方で、ローカル輸送においては、人口減少やモータリゼーションの進展という厳しい現実に直面しています。この課題に対し、JR四国は新たな価値創造に活路を見出そうとしています。その象徴が、かつて高速化の足かせと見なされた伊予長浜経由の旧線を観光路線「愛ある伊予灘線」として再生させた取り組みです。

2014年(平成26年)に運行を開始した観光列車「伊予灘ものがたり」は、車窓の絶景と地元の食、温かいおもてなしを組み合わせることで絶大な人気を博し、全国の観光列車の成功例として知られています。この列車は2022年春に車両をリニューアルし、その人気は衰えることを知りません。この成功は、鉄道が単なる移動手段から「乗ること自体が目的となる」体験型コンテンツへと進化できる可能性を示しました。

高速・高頻度な都市間輸送という基本機能を維持しつつ、地域の魅力を活かした観光開発を推進すること。これが、予讃線が未来へ向けて輝き続けるための鍵となると考えられます。

総括:未来へ続く予讃線の歴史についての物語

この記事では、四国の大動脈である予讃線の歴史を、黎明期から現代に至るまで多角的に解説してきました。最後に、その壮大な物語の要点を振り返ります。

- 予讃線の起源は金刀比羅宮参拝を目的とした私鉄「讃岐鉄道」

- 讃岐鉄道は将来を見据え国鉄と同じ1067mm軌間を採用

- 愛媛県内の鉄道は初期投資の少ない762mm軌間で開業

- 1906年の鉄道国有法により讃岐鉄道は国有化され「讃岐線」となる

- 1927年に高松と松山が一本の鉄路で結ばれる

- 1945年の終戦直前に八幡浜 – 卯之町間が開通し全線開通を果たす

- 戦後は輸送力増強のため高松 – 多度津間の複線化が進められた

- 看板列車となる特急「しおかぜ」は1972年に運転を開始

- 高速化のボトルネック解消のため内子経由の新線が1986年に開業

- 1987年の国鉄民営化を前に四国初の電化が実現する

- 1988年の瀬戸大橋開通で岡山直通運転が始まり列車体系が激変

- 1993年に振子式車両8000系が登場し最高速度130km/h運転を達成

- 伊予長浜経由の旧線は「愛ある伊予灘線」として観光路線に転換

- 観光列車「伊予灘ものがたり」は全国的な人気を獲得

- 予讃線は今も四国の経済と生活を支える生命線であり続けている