「JR四国 8600系VVVF」について検索されたあなたは、瀬戸内を走るこの特急列車の特徴的な走行音や、その裏側にある技術について、深い関心をお持ちのことでしょう。

この記事では、そもそも8600系のVVVFインバータ制御とは何かという基本から、そのユニークな8600系VVVF制御の仕組みを解説します。また、走行性能とVVVFの関係、そして多くの鉄道ファンを惹きつけるVVVF方式がもたらす静音性と快適性にも光を当てます。さらに、他形式とのVVVF制御の違いを比較しつつ、8600系VVVFのメンテナンス性や、回生ブレーキによる8600系VVVF制御による省エネ効果にも言及します。

加えて、一部で指摘される8600系VVVF制御の乗り心地への影響や、客観的なデータに基づいた8600系VVVF搭載車両の試乗レビュー、そしてJR四国におけるVVVF技術の進化の中での本系列の位置付けまで、あらゆる角度から徹底的に掘り下げていきます。

この記事を最後までお読みいただくことで、8600系が奏でる音の理由から、その性能の秘密まで、全ての疑問が解き明かされるはずです。

- 8600系VVVFインバータの技術的な仕組みと特徴

- 特徴的な走行音や乗り心地が生まれる具体的な理由

- 他の特急車両と比較した際の性能やメリット・デメリット

- 省エネ性能やメンテナンス性といった運用面の詳細

JR四国 8600系VVVFの技術仕様を徹底解剖

- そもそも8600系のVVVFインバータ制御とは

- 1C1M方式!8600系VVVF制御の仕組みを解説

- 高い起動加速度!走行性能とVVVFの関係

- 全閉式モーター採用!8600系VVVFのメンテナンス性

- 回生ブレーキが鍵!8600系VVVF制御による省エネ効果

- JR四国におけるVVVF技術の進化と8600系の位置

そもそも8600系のVVVFインバータ制御とは

8600系が採用するVVVFインバータ制御は、電車の心臓部とも言える、モーターの力を自在にコントロールするための重要な装置です。VVVFとは「可変電圧・可変周波数制御(Variable Voltage Variable Frequency)」の略で、その名の通り、電圧と周波数を変化させることができるのが大きな特徴です。

具体的には、架線から送られてくる直流1,500Vの電気を、一度この装置に取り込みます。そして、内部の半導体スイッチ(IGBT素子)を高速でON/OFFさせることにより、三相交流の電気に変換します。このとき、電圧と周波数を滑らかに変化させながらモーターに供給することで、電車は発進から高速域までショックなく、スムーズに加速したり減速したりすることが可能になります。

8600系に搭載されているのは、東洋電機製造が手掛けたS-CS63形というVVVFインバータ装置です。開発された2014年当時、すでに技術的に成熟し、コストと信頼性の両面で実績があったIGBT素子を採用しました。これは、常に安定した運行が求められる公共交通機関として、最新技術の追求よりも確実性を優先した、堅実な技術選択であったと考えられます。

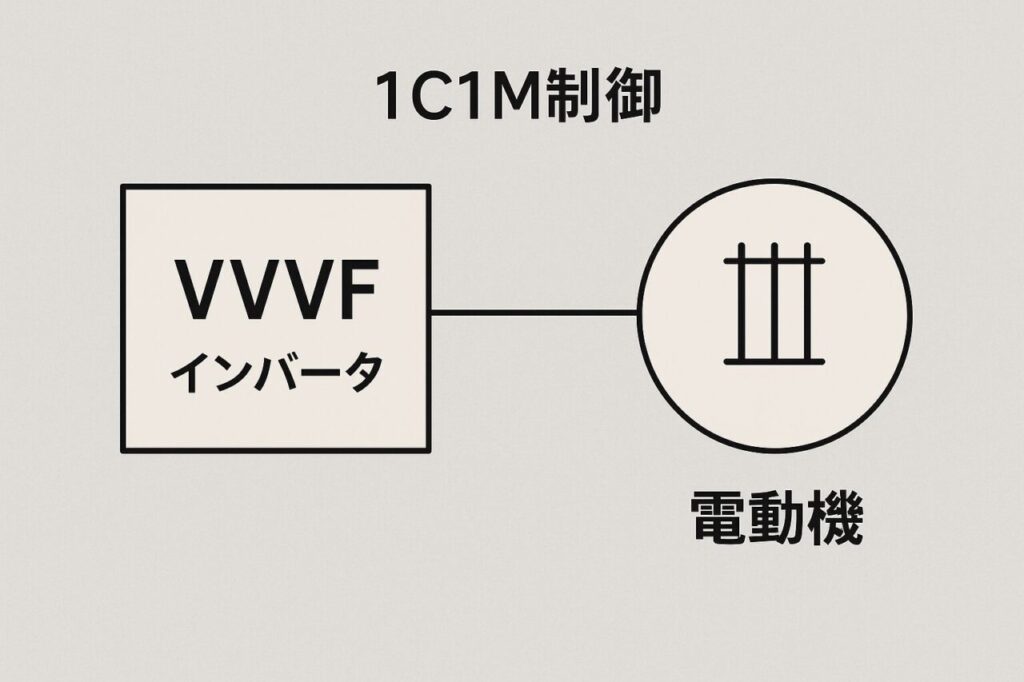

1C1M方式!8600系VVVF制御の仕組みを解説

8600系のVVVFインバータ制御における最も注目すべき点は、「1C1M制御」という、信頼性を極限まで高めるための戦略的な構成を採用していることです。

1C1Mとは「1 Controller 1 Motor」の略で、文字通り1台の制御装置(インバータ)が、1個の主電動機(モーター)だけを個別に制御する方式を指します。多くの電車で採用されているのは、1台の制御装置が台車にある4つのモーターをまとめて制御する「1C4M」方式です。この方式はシステムがシンプルでコストも抑えられますが、もし制御装置が一つ故障すると、その車両は全ての推進力を失ってしまうという弱点があります。

一方で8600系の1C1M方式の場合、モーターは4つありますが、それぞれに独立した制御装置がついています。このため、万が一いずれか1つのモーターまたはインバータに不具合が発生しても、故障した系統だけをシステムから切り離すことが可能です。これにより、編成全体としては定格出力の4分の3の能力を維持したまま運行を継続でき、遅延などのダイヤへの影響を最小限に抑えることができます。

保有する特急車両数が限られ、一台でも運用から離脱することが許されないJR四国にとって、このような冗長性の確保は、安定した特急サービスを維持する上で極めて合理的な設計思想と言えるでしょう。

高い起動加速度!走行性能とVVVFの関係

8600系の走行性能は、VVVFインバータ制御によって大きく支えられています。特に、発進時の滑らかで力強い加速は、この制御方式の恩恵を最も体感できる部分です。

8600系の起動加速度は2.0km/h/sに設定されています。これは、1秒あたりに時速2.0kmずつ速度が上がっていくことを意味し、特急形車両としては十分な性能です。VVVF制御は、停止状態からモーターに流す電流の周波数をゼロに近い状態から徐々に上げていくことで、車輪の空転を抑えながら効率よく加速できます。

性能を支える主要諸元

8600系の性能は、インバータだけでなく、モーターや歯車比といった要素の組み合わせによって決まります。

| パラメータ | 仕様 |

| 主電動機出力 | 220 kW(1基あたり) |

| 編成出力 | 880 kW(M車に4基搭載) |

| 歯車比 | 5.56 |

| 設計最高速度 | 140 km/h |

| 最高運転速度 | 130 km/h |

モーター1基あたりの出力は220kWと強力で、これを4基搭載する電動車(M車)は合計880kWもの出力を誇ります。また、モーターの回転を車輪に伝える歯車の比率(歯車比)は5.56と、加速性能を重視した設定になっています。これらの要素とVVVFによる精密な制御が組み合わさることで、8600系は予讃線のカーブや勾配が続く区間でも、余裕のある走りを見せることができるのです。設計上の最高速度は140km/hと、将来の高速化にも対応できるポテンシャルを秘めています。

全閉式モーター採用!8600系VVVFのメンテナンス性

8600系は、メンテナンスの手間とコストを削減するという明確な目的を持って設計されており、その思想は主電動機(モーター)の構造にもはっきりと表れています。

採用されているのは、東洋電機製造製のS-MT63形という「全閉外扇形三相かご形誘導電動機」です。このモーターの最大の特徴は「全閉構造」にあります。従来の開放形モーターは、冷却のために外部の空気を取り込む構造になっていました。しかし、この方式では空気と一緒に塵やブレーキダスト、雨水などがモーター内部に侵入しやすく、絶縁性能の低下や故障の原因となるため、定期的な分解清掃が欠かせませんでした。

これに対し、8600系の全閉式モーターは内部が完全に密閉されています。冷却は、モーターの筐体外部に取り付けられた多数のフィンに、外側にあるファンで風を当てることで行います。この構造により、汚損の原因となる異物が内部に侵入することを根本的に防ぎます。

この結果、モーター内部の清掃作業が大幅に不要となり、メンテナンスの間隔を長くすることが可能になりました。これは、長期的な運用コストの削減に大きく貢献します。この「省メンテナンス化」という思想は、後に述べる空気ばね式車体傾斜装置の採用理由とも共通する、8600系全体の設計を貫く重要なテーマです。

回生ブレーキが鍵!8600系VVVF制御による省エネ効果

8600系は、JR四国が公式に「省エネ車両」として位置付けている通り、高いエネルギー効率を誇ります。その中心的な役割を担っているのが、VVVFインバータ制御を活用した「回生ブレーキ」システムです。

回生ブレーキとは、電車がブレーキをかける際にモーターを発電機として利用し、運動エネルギーを電気エネルギーに変換して架線に戻す仕組みのことです。これにより、他の力行している(加速している)電車がその電力を再利用できるため、電力会社から購入する電力量を大幅に削減できます。一般的なデータでは、回生ブレーキを搭載した車両は、非搭載の車両と比較して全体のエネルギー消費量を約35~40%も削減できるとされています。

しかし、近くに電力を消費してくれる他の電車がいない場合など、架線に電気を戻せない状況(回生失効)も発生します。8600系はこの事態にも備えています。システムが架線電圧の上昇を検知すると、自動的に回生ブレーキから「発電ブレーキ」へと切り替わります。発電ブレーキは、モーターで発生させた電気を架線に戻す代わりに、車両の屋根上に設置されたブレーキ抵抗器へ送り、熱として放出する仕組みです。

このように、回生ブレーキを優先しつつ、状況に応じて発電ブレーキを併用する巧みな協調制御を行うことで、いかなる状況でも安定した電気ブレーキ性能を確保し、同時に最大限の省エネルギー効果を追求しています。

JR四国におけるVVVF技術の進化と8600系の位置

8600系は、JR四国の電車特急におけるVVVF技術の進化を示す上で、重要なマイルストーンとなる車両です。その技術的な位置付けを理解するためには、先代の8000系特急電車との比較が欠かせません。

1992年に登場した8000系もVVVFインバータ制御を採用していましたが、その心臓部であるスイッチング素子には「GTOサイリスタ」が使われていました。GTOは当時としては画期的な技術でしたが、スイッチング速度が比較的遅く、制御時の騒音が大きいという特徴がありました。

一方、2014年に登場した8600系では、より高速なスイッチングが可能で、制御の精度も高い「IGBT素子」が採用されました。この技術的進化により、モーターをより細かく、滑らかに制御できるようになり、エネルギー効率の向上や、後述する特徴的な走行音(磁励音)の変化にも繋がっています。

また、制御方式も8000系の1C4M構成(一部例外あり)から、信頼性を重視した1C1M構成へと変更されました。これは、単なる技術の更新というだけでなく、車両運用における思想の変化をも示唆しています。最高の性能を追求した8000系に対し、8600系は信頼性やメンテナンス性といった、日々の安定運用をより重視した設計となっているのです。この思想は、後に登場する2700系気動車の開発にも大きな影響を与えることになりました。

JR四国 8600系VVVFがもたらす影響と他形式比較

- 特徴的な走行音!VVVF方式がもたらす静音性と快適性

- 車体傾斜と関係?8600系VVVF制御の乗り心地への影響

- 8600系VVVF搭載車両の試乗レビューと客観的評価

- 8000系GTO方式など他形式とのVVVF制御の違い

- まとめ:技術的特徴で見るJR四国 8600系VVVF

特徴的な走行音!VVVF方式がもたらす静音性と快適性

8600系のVVVFインバータは、静粛性という点では少し複雑な側面を持っています。多くの鉄道愛好家や乗客の間で、8600系の加速音は「ジェット機のような」「裏声のような」と表現される、非常に特徴的な甲高い音として知られています。

この音の正体は、主にインバータとモーターから発生する「磁励音(じれいおん)」です。

インバータ内のIGBT素子が超高速でスイッチング(ON/OFF)する際に、装置の部品が微細に振動して音が発生します。さらに、モーター側では、インバータが作り出す変化の激しい磁界によって、モーターの鉄心(コア)がわずかに伸び縮みする「磁歪(じわい)」という現象が起こり、これが空気の振動、すなわち音となって伝わります。

特に8600系の音を特徴づけているのは、S-MT63形という「6極」のモーターを採用している点です。一般的な4極モーターに比べて、同じ速度を出すためにより高い周波数の交流電力が必要となります。この高い駆動周波数が、8600系特有の甲高い音質を生み出す大きな要因となっています。

実は、最初に登場した量産先行車は、この音が「けたたましい」と表現されるほど大きく、乗客サービス上の課題となりました。そのため、量産車ではインバータの制御ソフトウェアに改良が加えられ、静粛性が向上しています。それでもなお、音質の基本的な特徴は維持されており、東洋電機製造製のインバータと6極モーターの組み合わせが生み出す、唯一無二のサウンドプロファイルとして認識されています。

車体傾斜と関係?8600系VVVF制御の乗り心地への影響

8600系の乗り心地については、VVVF制御そのものが直接影響を与える部分は限定的で、むしろ同時に採用された「空気ばね式車体傾斜装置」が大きな議論を呼びました。

この装置は、メンテナンスコストの削減を主目的に採用されました。先代の8000系が採用した機械的に複雑な「振子式」に比べ、台車の空気ばねの内圧を調整して車体を傾けるこの方式は、構造がシンプルでコストも低いというメリットがありました。

しかし、この技術選択は予期せぬ課題を生みます。空気ばね式の最大傾斜角は2~3度程度と、8000系の振子式が持つ5度に比べて著しく小さかったのです。このため、カーブを高速で通過する際の遠心力を十分に打ち消すことができませんでした。

その結果、カーブ走行時に車体が左右に大きく揺すられ、台車に設けられた緩衝用のゴム(左右動ストッパー)に強く衝突する「ストッパー当たり」という現象が頻発しました。これが乗客に衝撃的な振動として伝わり、「乗り心地が悪い」という評価に繋がってしまったのです。VVVF制御による滑らかな加減速性能がありながらも、車体全体の挙動が快適性を損なう要因となりました。この問題は、後の大規模な改修によって改善されることになります。

合わせて読みたい参考記事:8600系は乗り心地が悪いと言う口コミと実態まとめ

8600系VVVF搭載車両の試乗レビューと客観的評価

8600系の乗り心地について客観的に評価すると、「初期の課題を技術的改良で克服した車両」と言えます。

前述の通り、デビュー当初の8600系は、特にカーブが連続する区間での左右の揺れと衝撃が大きな課題でした。空気ばね式車体傾斜装置の性能限界から、乗り心地は先代の8000系に劣るという声が多く聞かれたのは事実です。初期の走行試験では、連続カーブで傾斜用の圧縮空気の消費量が想定を上回り、空気タンクの圧力が低下するという致命的な問題も発生しました。

この事態に対し、JR四国は全車両の空気タンク容量を倍以上に増設するという物理的な対策を講じました。さらに、乗り心地の根本的な改善のため、鉄道総合技術研究所(鉄道総研)と共同で対策に乗り出します。その結果として開発されたのが、「センタリングシリンダー」という追加装置です。

これは車体と台車の間に追加された一種のダンパーで、車体の左右への動きを緩やかに抑制し、ストッパーへの強い衝突を防ぐ役割を果たします。試験走行では、この装置によって車体の左右動が約10mmも抑制され、乗り心地が大幅に改善されることが確認されました。

この改良は全ての編成に施され、現在運行している8600系の乗り心地は、デビュー当初とは大きく異なり、格段に快適なものになっています。しかし、この一連の経緯は、コスト削減を目的とした初期の技術選択が、結果として追加の投資と改修を必要とした「妥協と修正の歴史」を物語っています。

8000系GTO方式など他形式とのVVVF制御の違い

8600系のVVVF制御を他の形式と比較すると、その技術的な立ち位置と設計思想がより明確になります。特に、直接の比較対象となるのが先代の特急形電車8000系です。

| 特徴 | JR四国 8600系 | JR四国 8000系 |

| デビュー年 | 2014年 | 1992年 |

| 制御方式 | IGBT-VVVFインバータ | GTO-VVVFインバータ |

| 制御構成 | 1C1M制御 | 1C4M制御(一部除く) |

| 主な目的 | 信頼性・省メンテ・省エネ | 曲線での高速性能 |

| 車体傾斜方式 | 空気ばね式(傾斜角2~3度) | 制御付き自然振子式(傾斜角5度) |

| 走行音 | 甲高い磁励音 | GTO特有の低い唸り音 |

技術と思想の転換

8000系が採用したGTO-VVVFは、当時最先端の技術であり、瀬戸大橋線での高速運転と予讃線のカーブ克服という「最高の性能」を追求する思想の現れでした。これに対し、8600系のIGBT-VVVFは、技術の成熟期に開発され、エネルギー効率や静粛性(磁励音の質は異なる)が向上しています。

しかし、最も大きな違いは思想にあります。8600系は、1C1M制御や全閉式モーター、空気ばね式車体傾斜といった選択から明らかなように、最高の性能よりも「日々の安定運用」「メンテナンスコストの削減」を最優先しています。純粋な曲線通過性能や乗り心地の自然さにおいては、傾斜角が大きく滑らかに作動する8000系の振子式に軍配が上がるという評価が多いのも、この思想の違いが背景にあります。8600系は、JR四国が直面する経営環境の中で、性能とコストのバランスを再定義した車両と言えるでしょう。

技術的特徴で見るJR四国 8600系VVVFの総括

この記事では、JR四国8600系のVVVF制御を中心に、その技術的な特徴や性能、開発の背景について多角的に解説しました。最後に、本記事の重要なポイントをまとめます。

- 8600系は予讃線の老朽化した2000系気動車を置き換える目的で導入された

- デザインコンセプトは「レトロフューチャー」で蒸気機関車がモチーフ

- 推進制御の心臓部には東洋電機製造製のS-CS63形VVVFインバータを採用

- スイッチング素子は当時、信頼性とコストで実績のあったIGBTを使用

- 制御構成は信頼性を最優先した1C1M方式(1インバータ1モーター制御)

- 1C1M方式により一部故障時も編成の走行能力を維持できる冗長性を確保

- 主電動機も同じく東洋電機製造製のS-MT63形全閉外扇式モーターを搭載

- 全閉式モーターは内部への塵埃の侵入を防ぎメンテナンス負荷を大幅に軽減

- 一般的な4極より多い6極モーターの採用が特有の甲高い走行音の一因

- 量産先行車は走行音が大きく、量産車ではソフトウェア改修で静音性が向上

- 高い省エネ効果を持つ回生ブレーキと、回生失効に備える発電ブレーキを併用

- 車体傾斜装置はコストと省メンテナンスを重視し空気ばね式を採用した

- しかし空気ばね式の傾斜角は小さく、乗り心地の悪化という初期課題を招いた

- 対策として空気タンクの増設とセンタリングシリンダーの追設が行われ乗り心地は改善

- 8600系の空気ばね式での経験は、後の2700系気動車開発で振子式に回帰する教訓となった

- 性能、コスト、メンテナンス性という制約の中で生まれた技術的妥協点の産物である