キハ185系のエンジンについて知りたいあなたは、国鉄最後の特急形気動車が持つ心臓部について、深い興味をお持ちのことでしょう。この車両のエンジンは、単なる動力源ではなく、時代の要請と技術者の思想が凝縮された、まさに歴史の証人です。

この記事では、キハ185系に搭載されたエンジンの歴史を紐解き、そのエンジン型式と特徴、具体的な出力性能や燃費と効率について詳しく見ていきます。さらに、多くのファンを魅了するエンジン音とその魅力、現代におけるメンテナンス情報、さらには他車両のエンジン比較やJR九州で見られたユニークな改造事例まで、多角的な視点から徹底的に解説します。この記事を読めば、キハ185系エンジンのすべてが分かります。

- キハ185系に搭載されたエンジンの詳細なスペックがわかる

- 国鉄末期からJR時代に至るまでの歴史的背景を理解できる

- 他の特急形気動車との性能比較でその位置づけが明確になる

- JR九州でのエンジン換装など後年の改造内容を知ることができる

キハ185系 エンジンの技術的特徴と歴史

国鉄が最後に設計した特急形気動車、キハ185系。その心臓部であるエンジンには、時代の制約と未来への期待が込められていました。ここでは、そのエンジンがどのような歴史を歩み、いかなる特徴を持っていたのかを深掘りします。

- 搭載されたエンジンの歴史

- エンジン型式と特徴を解説

- 2エンジン構成という設計思想

- 際立つエンジン音とその魅力

- 当時の燃費と効率を考察

搭載されたエンジンの歴史

キハ185系が誕生したのは、国鉄分割民営化を翌年に控えた1986年のことです。この車両は、経営基盤が弱いとされたJR四国の将来を支えるため、いわば国からの「最後のはなむけ」として開発されたという特別な背景を持っています。

そのため、開発の第一目標は最高の性能を追求することではなく、新会社の経営を圧迫しない「低コストでの導入」と「経済的な運用」でした。主な役割は、当時四国の非電化区間で活躍していた急行形キハ58系を置き換え、特急へ格上げすることによる収益改善です。

このように、キハ185系の導入は、技術的な革新性よりも、経営戦略的な判断が強く反映されたプロジェクトでした。そのエンジン選定も、この歴史的背景と密接に結びついています。

エンジン型式と特徴を解説

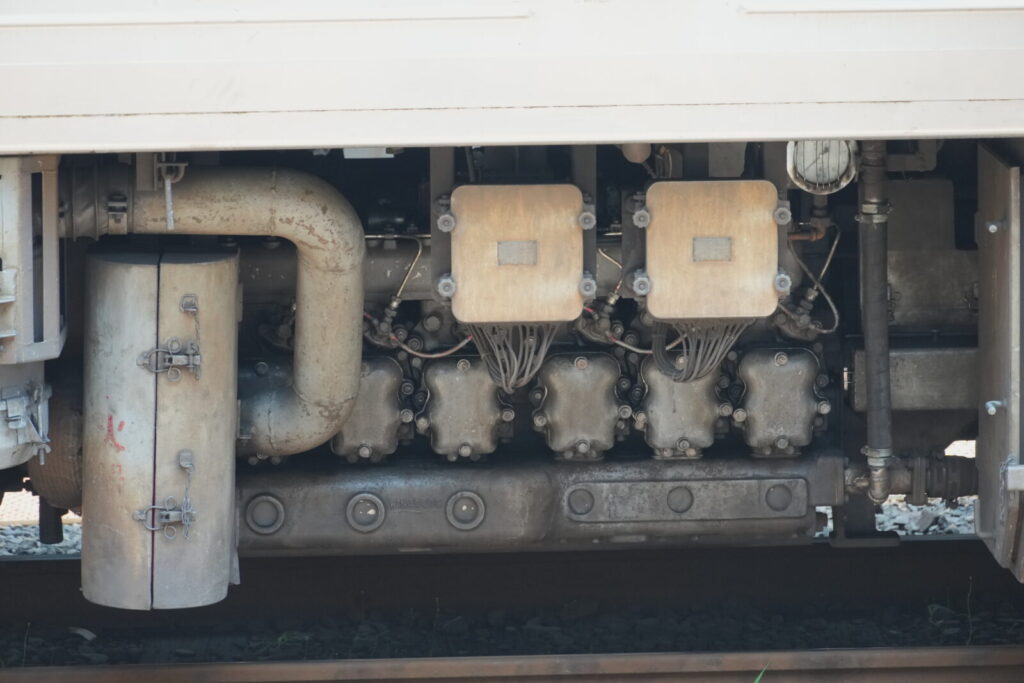

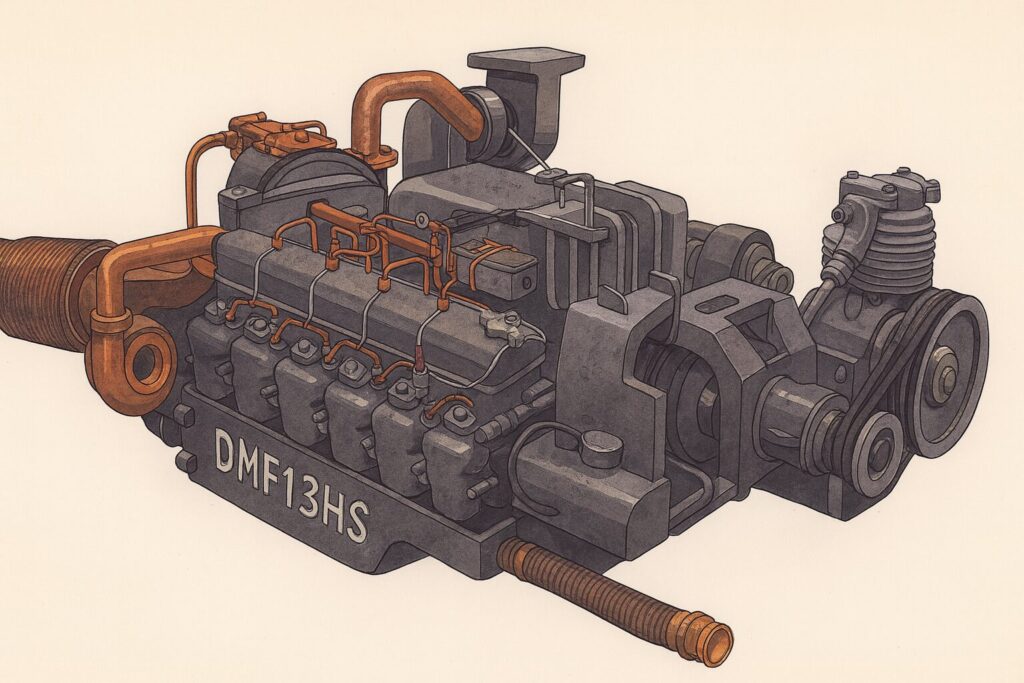

キハ185系に当初搭載されたエンジンは、新潟鐵工所(現在のIHI原動機)が製造した「DMF13HS」です。このエンジンは、国鉄の気動車エンジンとしては比較的小型な部類に入ります。

DMF13HSの基本仕様

このエンジンは、水平シリンダー(H)、水冷、直列6気筒、直接噴射式、OHV、4ストロークという構成を持つディーゼルエンジンです。形式名の「S」が示す通りターボチャージャーによる過給機能を備えていますが、決定的に重要なのは、後継エンジンに採用されたアフタークーラー(インタークーラー)が装備されていなかった点です。

インタークーラーを省略した理由は、明確にコスト削減を優先したためです。インタークーラーはエンジンの充填効率を高め、出力と燃費を向上させる効果がありますが、同時に部品点数と製造コストが増加します。国鉄末期の厳しい財政状況下で、この性能向上分を潔く諦め、低コストと構造の簡素化を優先したのです。

また、このエンジンは完全な新規開発品ではなく、既に実績のあった船舶用や産業用エンジンを鉄道車両用に転用したものでした。これも開発コストを大幅に抑制する上で大きな役割を果たしました。要するに、DMF13HSは、当時の状況下で「必要十分」を具現化した、極めて現実的な選択だったと言えます。

| パラメータ | 値 |

| 機関形式 | DMF13HS |

| 製造者 | 新潟鐵工所(現:IHI原動機) |

| 形式 | 水平直列6気筒 4ストローク 直接噴射式 OHV |

| 吸気方式 | ターボチャージャー付き、インタークーラーなし |

| 総排気量 | 13.0 L |

| シリンダ径 × 行程 | 130 mm × 160 mm |

| 定格出力 | 250 PS / 1,900 – 2,000 rpm |

2エンジン構成という設計思想

キハ185系は、1両あたり250PSのDMF13HSエンジンを2基搭載し、合計500PSの出力を確保しています。これは、当時標準的だった大出力エンジン1基を搭載する方式(例:キハ183系のDML30系エンジン)とは対照的なアプローチでした。

この2エンジン構成には、単なる出力確保以上の明確なメリットがありました。最大の利点は、システムの簡素化です。特に冷房装置は、走行用エンジンの一方を直接利用して駆動する「機関直結式」が採用されました。これにより、編成全体にサービス電源を供給するための専用の発電用エンジンと発電機を積んだ「電源車」が不要になったのです。

各車両が自己完結したパワーユニットとなる「分散電源方式」の採用は、編成の自由度を飛躍的に高めました。どの車両同士でも自由に組み合わせることができ、短編成での柔軟な運用が可能になったのです。

さらに、この設計は信頼性の向上にも寄与します。万が一、1基のエンジンが故障しても、残りの1基で走行を継続できるため、運行が完全に不能になるリスクを低減できます。代替路線が少ない四国の鉄道網において、この冗長性は非常に大きな価値を持っていました。

際立つエンジン音とその魅力

キハ185系のDMF13HSエンジンは、そのサウンドにも特徴があります。インタークーラーを持たない直噴式ディーゼルエンジン特有の、やや荒々しくも力強いアイドリング音や加速音は、多くの鉄道ファンにとって「国鉄型らしい音」として親しまれています。

特に、駅を発車する際の重厚なサウンドは、大排気量エンジンとは異なる、中排気量エンジンを2基搭載しているからこその協奏曲とも言えます。高速域に入ると、その音はやや軽快なものへと変化し、110km/hの最高速度までスムーズに車両を導きます。

もちろん、音の感じ方には個人差がありますが、このエンジン音は、経済性を最優先に設計された車両が持つ、飾らない実用主義的な魅力を象徴しているとも考えられます。

当時の燃費と効率を考察

キハ185系の設計思想の根幹には、「経済性」がありました。これは製造コストだけでなく、燃料消費率、つまり燃費やメンテナンスの効率性までを含む総合的な概念です。

最高速度を、より旧式のキハ181系が記録した120km/hよりも低い110km/hに設定したことは、一見すると性能の退行に思えるかもしれません。しかし、これは過剰な性能を求めず、燃料消費を抑え、エンジンや足回りへの負担を軽減するための合理的な判断でした。

また、前述の通り、インタークーラーを非搭載としたことも燃費と効率に影響しています。一般的にインタークーラーは燃焼効率を高め、燃費を改善する効果がありますが、それを搭載しないことで得られる製造コストとメンテナンスの簡素化というメリットを優先した形です。

これらのことから、キハ185系のエンジンは、絶対的な燃費性能の数値を追求するのではなく、車両のライフサイクル全体で見たトータルの経済効率を最大化することを目指して選ばれた、と言えるでしょう。

多角的に見るキハ185系 エンジンの実力

国鉄的発想の集大成として誕生したキハ185系のエンジン。その実力は、絶対的な数値だけでなく、他車との比較や後年の改造の歴史を通して初めて正しく評価できます。ここでは、その性能を様々な角度から検証します。

- 国鉄時代の出力性能とは

- 他車両のエンジン比較でわかる位置づけ

- 現代におけるメンテナンス情報

- JR九州で見られた改造事例

- 総括:キハ185系 エンジンの遺産

国鉄時代の出力性能とは

キハ185系の1両あたりの合計出力500PSは、当時としては決して低い数値ではありませんでした。例えば、北海道で活躍していたキハ183系0番台の440PSを上回ります。ただし、直後に登場するキハ183系500番台の550PSには及びませんでした。

しかし、重要なのは、置き換え対象であった急行形キハ58系(1基180PS)と比較して、性能が劇的に向上した点です。これにより、四国内の主要路線のスピードアップと、急行から特急への格上げによるサービスレベル向上が実現しました。つまり、キハ185系の出力は、四国という特定のフィールドにおいて、その使命を果たすために最適化された「必要十分な性能」だったのです。

一方で、この性能には代償もありました。特に、1986年に製造された初期ロットの車両では、コスト削減のために液体変速機などに廃車発生品が流用されました。この影響で、変速時、特に直結段へ切り替わる際に大きな衝動が発生し、乗り心地の面では課題を残したと言われています。

他車両のエンジン比較でわかる位置づけ

キハ185系のエンジン戦略をより深く理解するためには、同時代の他の特急形気動車と比較することが有効です。

| 車両形式 | 機関形式 | 1基あたり出力 | 搭載数/両 | 1両あたり総出力 | 主要技術 |

| キハ183系500番台 | DML30HSJ | 550 PS | 1 | 550 PS | 大排気量1エンジン |

| キハ185系 | DMF13HS | 250 PS | 2 | 500 PS | 小排気量2エンジン |

| JR東海キハ85系 | C-DMF14HZ | 350 PS | 2 | 700 PS | 外国製高回転エンジン |

| JR四国2000系 | SA6D125H-1 | 355 PS | 2 | 710 PS | 制御付振子式 |

この表から分かるように、キハ185系は、国鉄伝統の大排気量1エンジン方式と、JR発足後に主流となる外国製技術を導入した高出力2エンジン方式の、ちょうど中間に位置する過渡期的な存在でした。

特に1989年に登場したJR東海のキハ85系は、米国カミンズ社製の軽量・高出力エンジンを搭載し、日本の気動車の性能基準を根底から覆します。さらに、キハ185系の後継としてJR四国が開発した2000系は、高出力エンジンと制御付振子装置を組み合わせることで、カーブの多い四国の路線で劇的なスピードアップを達成しました。

これらの革新的な後継車両の登場により、コスト最優先で保守的な設計だったキハ185系は、性能面で急速に陳腐化していくことになります。

現代におけるメンテナンス情報

登場から35年以上が経過したキハ185系ですが、2025年現在もJR四国で活躍を続けています。オリジナルのDMF13HSエンジンを搭載し続ける車両にとって、メンテナンスは重要な課題です。

一般的に、製造から長期間が経過したエンジンは、交換部品の確保が難しくなる傾向があります。DMF13HSは、キハ37形や一部のキハ183系などにも採用されたため、一定数の部品ストックは存在したと考えられますが、今後の維持には工夫が求められるでしょう。

一方で、JR九州に移籍した車両が後述のエンジン換装を行った背景には、単なる出力向上だけでなく、メンテナンス性の改善や、他の新型車両で採用が進んでいたコマツ製エンジンとの部品共通化といった、長期的な保守戦略があった可能性も考えられます。オリジナルのエンジンを維持することの価値と、新しいエンジンに換装することの合理性。その両面から、車両の維持管理が行われていると言えます。

JR九州で見られた改造事例

キハ185系の物語で特に興味深いのは、JR九州へ移籍した車両のその後の活躍です。JR四国では後継の2000系が登場したことで余剰となったキハ185系20両が、1992年にJR九州へ売却されました。

JR九州では、これらの車両に大きな改造を施します。最大のポイントは、オリジナルのDMF13HSエンジンを、より高出力なコマツ製のSA6D125-Hエンジン(JR形式名:DMF11系、355PS)などに換装したことです。このエンジンは、JR四国2000系にも採用されたベストセラーエンジンの系列であり、換装によって出力が向上しただけでなく、近代的な液体変速機との組み合わせで、課題であった変速時の衝動が解消され、乗り心地が大幅に改善されました。

さらに、グリーン合造車(キロハ186形)を普通車に改造する際には、もともと1基しかエンジンを積んでいなかった床下に2基目のエンジンを追設するという、大胆な改造も行われています。

これらの改造は、キハ185系のステンレス製車体という基本設計、つまりプラットフォームがいかに優れていたかを証明しています。JR九州は、この優れたプラットフォームを活かし、中身を時代に合わせてアップデートすることで、車両の価値を再生させたのです。

総括:キハ185系 エンジンの遺産

この記事で解説してきたキハ185系のエンジンに関する重要なポイントを、以下にまとめます。

- キハ185系は国鉄が設計した最後の特急形気動車

- JR四国の経営基盤強化という目的で1986年に開発された

- エンジンは新潟鐵工所製のDMF13HSを1両に2基搭載

- 1基あたりの出力は250PSで1両あたり合計500PSを発揮

- コスト削減を最優先しインタークーラーは搭載されなかった

- ベースは船舶用や産業用エンジンで開発費が抑制された

- 2エンジン構成はシステムの簡素化と冗長性確保に貢献

- 機関直結式冷房の採用でサービス電源車が不要になった

- 分散電源方式により短編成での柔軟な運用を実現した

- 置き換え対象のキハ58系からは大幅な性能向上を果たした

- 国鉄的発想の集大成であり過渡期の技術であった

- JR世代の高性能気動車の登場により短期間で陳腐化した

- JR九州に移籍後コマツ製エンジンへの換装が実施された

- エンジン換装により出力と乗り心地が大幅に改善された

- 堅牢な車体設計が長寿命と多様な改造を可能にした

- エンジン性能以上にプラットフォームの優秀さが際立つ車両