高知県東部を走る「ごめん・なはり線」の顔として活躍する、土佐くろしお鉄道9640形。この車両について、あなたはどのような情報をお探しでしょうか。

この記事では、土佐くろしお鉄道9640形の基本的な情報から、その魅力的な特徴までを網羅的に解説します。具体的には、導入の経緯と背景に始まり、詳細な基本仕様と特徴、そして力強い車両性能と最高速度に迫ります。また、海辺を走る列車ならではの多彩なデザインと車体カラーリングや、快適性を追求した車内設備と快適性についても詳しく見ていきます。

さらに、日々の運行区間や、オープンデッキ車両に代表される観光列車としての活用事例、そして相互乗り入れを行うJR四国1000形との違いを明確に比較します。加えて、同鉄道内での他形式との比較を通じて9640形の立ち位置を明らかにし、今後の運用予定と展望についても考察します。この記事を読めば、9640形に関するあらゆる疑問が解決するはずです。

- 9640形がごめん・なはり線のために生まれた歴史的背景

- オープンデッキ車など個性的で多様な車両の全貌

- 協調運転を行うJR四国1000形との具体的な性能差

- 観光と地域輸送を両立させるユニークな運用実態

土佐くろしお鉄道の9640形の技術と設計

- ごめん・なはり線導入の経緯と背景

- 形式名の由来と基本仕様と特徴

- 高出力エンジンの車両性能と最高速度

- 多様なデザインと車体カラーリング

- 車内設備と快適性の秘密

ごめん・なはり線導入の経緯と背景

土佐くろしお鉄道9640形は、2002年7月1日に開業したごめん・なはり線(正式名称:阿佐線)専用の車両として誕生しました。この路線は、もともと日本国有鉄道(国鉄)が建設を進めていましたが、国鉄改革の過程で工事が中断された経緯があります。その後、高知県が主体となる第三セクター方式によって建設が再開され、待望の開業を迎えました。

ごめん・なはり線は、高知県東部の風光明媚な海岸線に沿って敷設されており、高架区間が多いことから太平洋の雄大な景色を一望できるのが大きな特徴です。そのため、この路線を走る主力車両には、地域住民の足としての役割だけでなく、観光客を魅了する特別な要素が求められました。

このような背景から、9640形は単なる移動手段にとどまらず、乗ること自体が目的となるような魅力を持つ車両として計画されたのです。通勤・通学輸送から観光輸送まで、多様なニーズに応えるという使命を背負って、この個性豊かな気動車は走り始めました。

形式名の由来と基本仕様と特徴

9640形という形式称号は、一度聞いたら忘れにくいユニークなものです。これは鉄道会社の社名「くろしお」にちなんだ語呂合わせ(く=9、ろ=6、し=4、お=0)から名付けられました。機能性だけを追求しがちな鉄道車両の形式名に遊び心を取り入れることで、地域に根差した親しみやすい鉄道を目指す姿勢を表現しています。

車体は、潮風による塩害を防ぐために軽量ステンレス製を基本としていますが、運転台のある前頭部のみ普通鋼製です。また、JR四国の1000形気動車との相互乗り入れを前提に設計されたため、車体の寸法はJRの車両限界やプラットホームの規格に合わせてあります。

以下に、9640形の基本的な仕様をまとめました。

| 項目 | 仕様 |

| 形式名 | 9640形 |

| 製造者 | 富士重工業、新潟鐵工所(新潟トランシス) |

| 製造年 | 2002年 – 2005年 |

| 在籍数 | 11両 |

| 車体構造 | ステンレス鋼(前頭部は普通鋼) |

| 寸法(全長×全幅) | 20,800 mm × 2,800 mm |

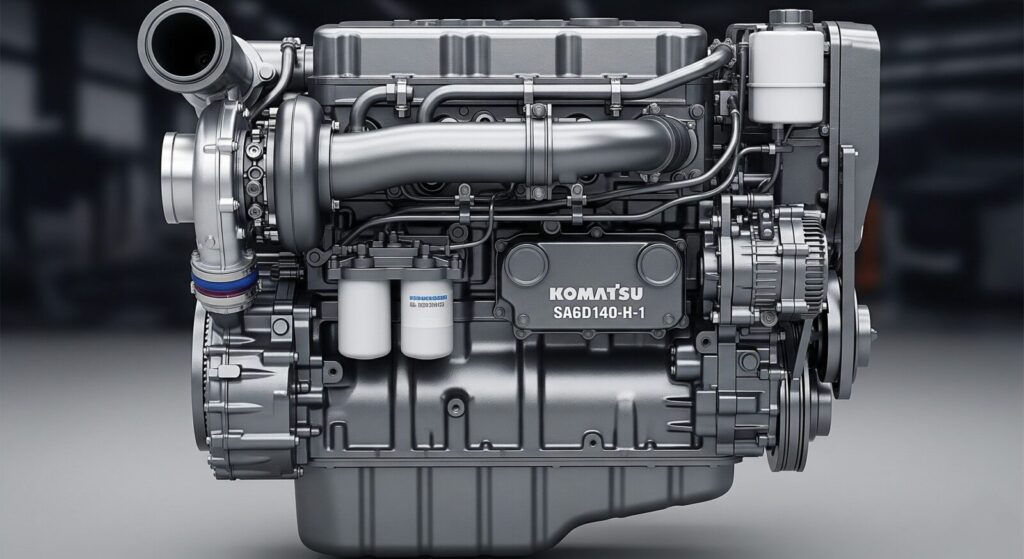

| エンジン | 小松製作所製 SA6D140-H-1 |

| 機関出力 | 331 kW (450 PS) / 2,100 rpm |

| 変速機 | 液体式 DW21B(変速1段・直結4段) |

| 最高速度 | 110 km/h |

| 定員 | 132名(座席52名)※一般車 |

これらの仕様は、ごめん・なはり線の運行特性に最適化されており、効率的かつ快適な輸送サービスを実現するための基盤となっています。

高出力エンジンの車両性能と最高速度

9640形の心臓部には、小松製作所製の直噴式ディーゼルエンジン「SA6D140-H-1」が1基搭載されています。このエンジンは、定格出力331kW(450PS)という、同クラスの気動車の中でも特に高い出力を誇ります。

この強力なエンジンに組み合わされるのが、変速1段・直結4段という多段式の液体式変速機(DW21B)です。この組み合わせにより、発車時からスムーズで力強い加速を実現し、最高運転速度110km/hでの高速巡航を可能にしています。変速から直結への切り替えは約28km/hで行われ、その後も速度の上昇に合わせて段階的にシフトアップしていくため、乗客は滑らかで途切れのない加速感を味わうことができます。

なぜこれほど高性能なパワートレインが採用されたのかというと、ごめん・なはり線が提供する速達サービスの実現に不可欠だったからです。駅間の距離が比較的長い区間で素早くトップスピードに乗り、高速域でも効率的に走行する性能は、利用者の利便性を高め、路線の魅力を最大限に引き出すための戦略的な選択だったのです。

多様なデザインと車体カラーリング

9640形は、わずか11両という小所帯ながら、驚くほど多様なデザインとカラーリングが存在するのが最大の特徴です。

一般車両とラッピング車両

基本的な車両はステンレスの銀色を基調としたシンプルな外観ですが、一部の車両には沿線の魅力を発信するラッピングが施されています。例えば、沿線の北川村にある「モネの庭マルモッタン」をPRする「モネの庭号」(9640-5)や、安芸市で春季キャンプを行う縁から生まれた「阪神タイガース号」(9640-10)などが運行されてきました。また、高知県出身の漫画家やなせたかし氏がデザインした、ごめん・なはり線各駅のイメージキャラクターが描かれた車両もあり、乗客の目を楽しませています。

特別仕様車

9640形の中には、一般車とは一線を画す特別なデザインの車両も存在します。

2003年に増備された9640-11は「てのひらを太陽に号」と名付けられ、やなせたかし氏デザインのキャラクターが車体全体に描かれています。前面が白とエメラルドのツートンカラーで、他の車両とは全く異なる印象を与えます。

オープンデッキ車

そして、9640形を象徴するのが、開業時から導入された2両のオープンデッキ車(9640-1S、9640-2S)です。クジラをモチーフにした流線形の前面を持ち、屋根には尾びれを模した装飾まで備わっています。車体色は1Sが青、2Sが黄緑を基調としており、それぞれ異なるイラストが描かれ、見た目にも非常にユニークです。

このように、各車両がそれぞれの役割と個性を持つ「車両ポートフォリオ」を構築することで、日常の足から観光の目玉まで、幅広い需要にきめ細かく応えています。

車内設備と快適性の秘密

9640形の車内は、利用者の快適性を第一に考えて設計されています。一般仕様車の座席は、ロングシートとクロスシートを組み合わせたセミクロスシート配置が基本です。

特筆すべきは、転換クロスシートの背もたれの高さです。「日本一背が高い」とも評されるこのシートは、着席時のプライバシーを確保し、長時間の乗車でも疲れにくいと評判です。窓を背にして座っても頭がはみ出さないほどの高さがあり、ゆったりとした時間を過ごせます。

また、全ての車両がワンマン運転に対応した設備を備えているほか、大型の真空式車椅子対応トイレも完備しており、誰もが安心して利用できる環境が整っています。

一方で、特別な仕様を持つ車両も存在します。「てのひらを太陽に号」(9640-11)は、イベントなどでの多目的な利用を想定し、車内はオールロングシートとなっています。そして、最もユニークなのがオープンデッキ車(9640-1S、-2S)です。車内は全ての転換クロスシートが海側の窓を向いて配置されており、どの席からでも太平洋の景色を楽しめるよう工夫されています。通路は山側に寄せられ、壁には折り畳み式の補助席も設置されています。

土佐くろしお鉄道の9640形の運用と魅力

- JR直通を含む運行区間

- 観光列車としての活用事例

- 併結するJR四国1000形との違い

- 同鉄道内での他形式との比較

- 今後の運用予定と展望

- まとめ:土佐くろしお鉄道9640形の魅力

JR直通を含む運行区間

9640形の主な活躍の舞台は、もちろんごめん・なはり線の後免駅~奈半利駅間です。この区間では、ほとんどの列車が1両編成のワンマン運転で運行されており、地域住民の生活に密着した交通手段として機能しています。途中駅の安芸駅で折り返す区間列車も多数設定されています。

しかし、9640形の運用における最大の戦略的特徴は、JR四国とのシームレスな相互乗り入れにあります。大半の列車は、ごめん・なはり線の起点である後免駅で終点とはならず、そのままJR土讃線に乗り入れ、高知県の中心駅である高知駅まで直通運転を行います。

この直通運転により、利用者は後免駅での乗り換えの手間なく高知市中心部へアクセスでき、利便性が飛躍的に向上しました。これにより、ごめん・なはり線は単なるローカル線ではなく、高知都市圏の広域交通ネットワークの重要な一翼を担う存在となっています。時には、9640形が高知駅~土佐山田駅間といったJR線内のみで完結する普通列車として運用されることもあり、JR四国の路線網に深く溶け込んでいることが分かります。

観光列車としての活用事例

9640形の中でも、観光列車として特に大きな役割を果たしているのが、オープンデッキを備えた9640-1Sと9640-2Sです。これらの車両で運行される列車には、それぞれ「しんたろう号」「やたろう号」という愛称が付けられています。

この愛称は、ごめん・なはり線沿線の安田町・田野町地域が出身地である幕末の志士・中岡慎太郎と、安芸市出身の三菱財閥の創業者・岩崎弥太郎という、郷土が誇る二人の偉人にちなんだものです。原則として、終点の奈半利駅まで行く列車が「しんたろう号」、途中の安芸駅発着の列車が「やたろう号」として運行されています。

最大の魅力は、何と言っても車体側面に設けられた吹き抜けのオープンデッキです。ここに出れば、太平洋から吹く潮風を肌で感じながら、遮るもののない雄大なパノラマビューを満喫できます。この特別な体験が、予約や特別料金なしで、通常の乗車券のみで楽しめる点は、他の多くの観光列車と一線を画す大きな特徴です。

利用上の注意点

このオープンデッキは、安全上の理由からごめん・なはり線内(後免駅~奈半利駅間)でのみ利用可能で、JR土讃線の走行中はデッキに出ることはできません。また、悪天候時には閉鎖される場合があるため、乗車前に運行情報を確認することをおすすめします。

併結するJR四国1000形との違い

9640形は、開発段階からJR四国の主力気動車である1000形との併結運転が可能なように設計されており、実際に連結して走る姿は日常的に見られます。同じ車体寸法を共有する両形式ですが、その仕様には明確な思想の違いが反映されています。

最も大きな違いはパワートレインです。前述の通り、9640形が450PSのエンジンと直結4段変速機を搭載するのに対し、1000形は400PSのエンジンと直結2段変速機という仕様です。これは、ごめん・なはり線での速達性を重視した9640形と、汎用性を重視した1000形の設計思想の違いと言えるでしょう。

また、乗降用の客用扉にも違いがあります。9640形が片側2箇所の片開き扉で着席定員を重視しているのに対し、1000形は片側3箇所(片開き2、両開き1)の扉を持ち、都市部のラッシュ時のスムーズな乗降に最適化されています。

これらの違いを以下の表にまとめます。

| 項目 | 土佐くろしお鉄道 9640形 | JR四国 1000形 |

| 機関出力 | 450 PS | 400 PS |

| 変速機 | 変速1段・直結4段 | 変速1段・直結2段 |

| 客用扉(片側) | 2箇所(片開き) | 3箇所(片開き×2、両開き×1) |

| 標準座席 | セミクロス(高背もたれ) | セミクロス(標準的) |

| 車両構成思想 | 多様性(観光・イベント対応) | 均一性(通勤・一般輸送) |

このように、9640形は1000形という優れたプラットフォームを基にしながらも、ごめん・なはり線という特定の市場に合わせて独自の進化を遂げた、最適化モデルと評価できます。

同鉄道内での他形式との比較

土佐くろしお鉄道は、ごめん・なはり線の他に、高知県西部で中村線・宿毛線を運営しています。そちらで主力として活躍しているのがTKT-8000形気動車です。9640形とこのTKT-8000形を比較すると、それぞれの路線の特性に合わせた車両開発の考え方が見えてきます。

TKT-8000形は、国鉄から引き継いだ中村線・宿毛線の近代化のために1988年と1997年に導入された車両です。設計のベースは国鉄のキハ32形にあり、コストを抑えつつ地域の足として十分な性能を確保することを主眼に置かれています。

一方、9640形は完全な新規開業路線のために、ゼロから計画された車両です。そのため、前述のような高性能エンジンや、オープンデッキ車のような観光に特化した仕様を採り入れることができました。

つまり、TKT-8000形が既存路線の運営を効率化するための堅実な車両であるのに対し、9640形は新しい路線の魅力を創出し、積極的に乗客を呼び込むための戦略的な車両であると言えます。同じ会社にありながら、その役割と性格は大きく異なっているのです。

今後の運用予定と展望

2002年の開業から20年以上が経過しましたが、9640形は現在もごめん・なはり線の絶対的な主力として活躍を続けています。これまでに大きな事故もなく、安定した運行を支えてきました。

現時点で、具体的な車両の置き換え計画などは公式に発表されていません。第三セクター鉄道の経営状況を考えると、製造から30年~40年程度は使用されることが一般的であり、9640形も当面の間は主力の座を維持し続けると考えられます。

今後は、定期的なメンテナンスやリニューアル工事を行いながら、その性能を維持していくことになります。また、阪神タイガース号のように、時代や地域のニーズに合わせて新たなラッピングが施される可能性も十分にあります。

9640形は、単なる鉄道車両としてだけでなく、高知県東部の活性化を担う重要なシンボルです。これからも、地域の足として、そして観光客を惹きつける魅力的な存在として、長く走り続けてくれることでしょう。

まとめ:土佐くろしお鉄道の9640形の魅力

この記事では、土佐くろしお鉄道9640形について、その誕生の背景から技術的な特徴、ユニークな運用実態までを多角的に解説しました。最後に、本記事で解説した9640形の重要なポイントをまとめます。

- ごめん・なはり線開業に合わせて2002年に導入された専用車両

- 形式名「9640」は社名「くろしお」の語呂合わせに由来

- 450PSの高出力エンジンと直結4段変速機を搭載

- 最高速度は110km/hで優れた走行性能を発揮

- 車体は塩害に強いステンレス製が基本

- わずか11両ながら仕様のバリエーションが非常に豊か

- 一般車には「日本一背が高い」と評されるクロスシートを設置

- クジラがモチーフのオープンデッキ車(1S・2S)が象徴的存在

- オープンデッキ車は「しんたろう号」「やたろう号」として運行

- 乗車券のみでオープンデッキからの絶景を楽しめる

- やなせたかし氏デザインの「てのひらを太陽に号」(11)も在籍

- ラッピング車両も運行され沿線の魅力をPR

- ほとんどの列車がJR土讃線・高知駅まで直通運転

- JR四国1000形との併結運転を日常的に実施

- 地域の足と観光資源という二つの役割を両立する成功モデル