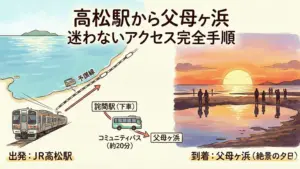

国鉄時代末期に登場し、JR四国の発足と高速化を支えてきたキハ185系気動車。現在、キハ185系の四国での運用は大きな転換期を迎えています。この記事では、キハ185系の導入当初の背景から、特徴的な車両性能、そして後継車両との比較(2000系・2700系)を通じてその立ち位置を明らかにします。

また、現在の四国内でのキハ185系の活躍路線、特に最後の定期特急となった特急剣山での役割や、珍しい普通列車代走での運用例にも焦点を当てます。さらに、臨時列車やイベント列車での使用、華やかな観光列車「四国まんなか千年ものがたり」との関係、そして多彩な改造車や派生車両の存在までを網羅的に解説し、今後のキハ185系の運用見通しについても詳しく掘り下げていきます。

- キハ185系の誕生から現在に至るまでの歴史と役割の変遷

- 特急・普通・観光列車における2025年現在の具体的な運用状況

- 後継車両との比較からわかるキハ185系の性能と特徴

- 今後の退役や観光列車としての活用など未来に関する展望

変遷をたどるキハ185系の四国での運用

- キハ185系の導入当初の背景

- キハ185系の車両性能と特徴

- 後継車両との比較(2000系・2700系)

- 四国内でのキハ185系の活躍路線

- 特急剣山での役割

- 普通列車代走での運用例

キハ185系の導入当初の背景

キハ185系は、国鉄分割民営化を目前に控えた1986年に、JR四国となる四国総局専用の特急車両として誕生しました。当時の国鉄は財政的に厳しい状況にあり、高価で高性能な車両を大量に製造することは困難でした。一方で、四国内の路線は急カーブや勾配が多く、輸送量も大都市圏ほど多くはありません。

このような背景から、キハ185系は「四国の実情に最適化された、効率的で経済的な特急車両」というコンセプトで開発されています。過剰な性能を追求するのではなく、製造コストとメンテナンスコストを抑えつつ、サービス向上を実現することが目標とされました。

具体的には、軽量なステンレス製車体や、需要に応じて2両といった短い編成でも柔軟に運用できる設計が採用されています。この堅実で先見性のある設計思想こそが、キハ185系が40年近くもの長きにわたり、四国の地で活躍を続けることができた最大の理由と言えるのです。

キハ185系の車両性能と特徴

キハ185系の性能は、その開発背景を色濃く反映しており、豪華さよりも実用性を重視した堅実な設計が特徴です。

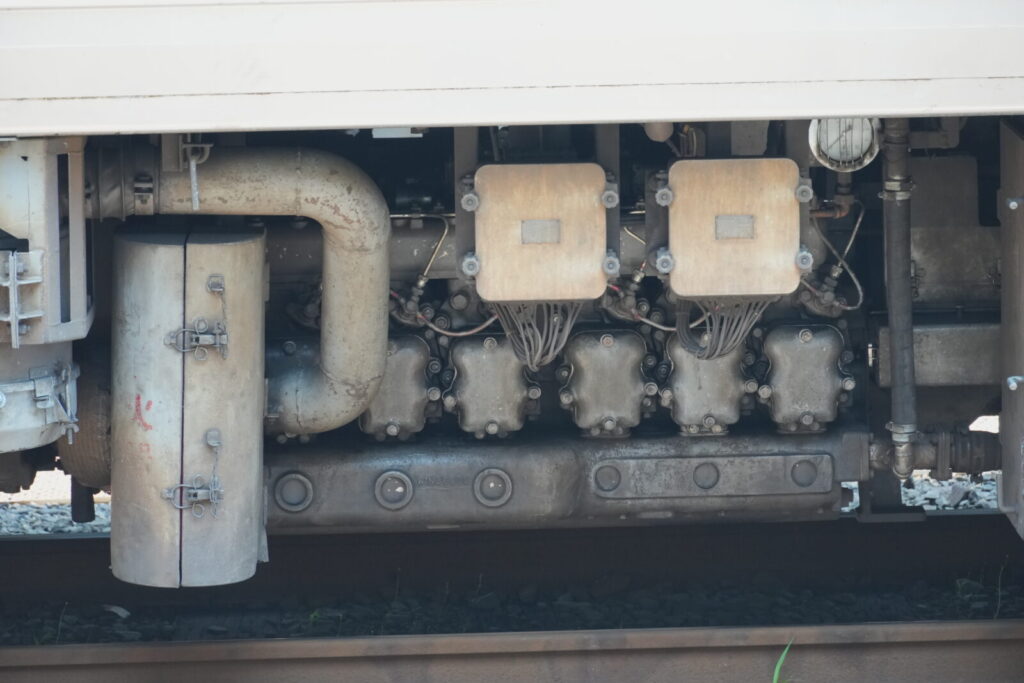

エンジンと走行性能

エンジンは、新潟鐵工所(現:IHI原動機)製のDMF13HS形(250馬力)を1両に2基搭載し、合計出力は500馬力です。最高速度は110km/hであり、これは先輩格のキハ181系(最高速度120km/h)には及びません。しかし、四国内の線形や輸送需要を考慮すると十分な性能であり、燃費効率とメンテナンス性に優れたバランスの取れた選択でした。

車体構造と編成の柔軟性

キハ185系の技術的な最大の特徴は、特急形気動車として日本で初めて車体外板に軽量ステンレス鋼板を採用した点にあります。これにより、従来の鋼製車両に比べて大幅な軽量化と、塗装が不要になることによるメンテナンスコストの削減を実現しました。

また、先頭車両が貫通型になっているのも大きなポイントです。これにより、編成の増結や切り離しが容易になり、最短2両から輸送量に応じた柔軟な編成を組むことが可能です。この設計は、時間帯や区間によって乗客数が大きく変動する四国の路線において、非常に効率的な運用を可能にしました。

| 項目 | キハ185系 |

| デビュー年 | 1986年 |

| 車体材質 | 軽量ステンレス |

| エンジン | DMF13HS (250PS) × 2 |

| 最高速度 | 110 km/h |

| 特徴 | 短編成対応、貫通型先頭車 |

後継車両との比較(2000系・2700系)

1990年代に入ると、JR四国はさらなるスピードアップを目指して画期的な新型車両を導入します。それが、世界初の振り子式気動車である2000系です。

2000系は、カーブを高速で通過できる「制御付自然振り子装置」を搭載し、最高速度は120km/h(一部は130km/h)に達しました。これにより、カーブの多い土讃線や予讃線などで大幅な所要時間短縮が実現し、キハ185系は次第に主要幹線のエースの座を譲ることになります。

さらに2019年からは、最新技術を投入した2700系が登場します。2700系は、2000系の振り子装置をさらに進化させた「空気ばね式車体傾斜装置」を採用し、乗り心地を向上させつつ最高速度130km/hでの走行を可能にしました。

性能面で比較すると、キハ185系はこれらの後継車両に見劣りする点は否めません。特に、カーブでの走行性能の違いはダイヤ編成上の制約となり、性能の異なる車両が混在すると路線全体の高速化の足かせになってしまいます。これが、2025年3月のダイヤ改正でキハ185系が高徳線の特急「うずしお」運用から撤退した大きな理由の一つです。

| 形式 | 最高速度 | 車体傾斜装置 | 主な特徴 |

| キハ185系 | 110 km/h | なし | 軽量ステンレス車体、汎用性 |

| 2000系 | 120-130 km/h | 制御付自然振り子式 | 世界初の振り子式気動車 |

| 2700系 | 130 km/h | 制御付自然振り子式 | 乗り心地と高速性能を両立 |

四国内でのキハ185系の活躍路線

キハ185系は、デビュー以来、四国のほぼ全ての主要路線で活躍した経歴を持つ車両です。

デビュー当初は、予讃線の特急「しおかぜ」や土讃線の特急「南風」といった花形列車に投入され、JR四国の顔として四国全体のスピードアップに貢献しました。ステンレスの銀色ボディに水色の帯を巻いた姿は、新生JR四国の象徴でした。

その後、前述の通り、より高性能な2000系の登場に伴い、主な活躍の場を高徳線の特急「うずしお」や徳島線の特急「剣山」、牟岐線の特急「むろと」といった非電化亜幹線へと移していきます。特に徳島地区では、長年にわたり特急ネットワークの中心的な役割を担ってきました。

しかし、2025年3月15日のダイヤ改正で状況は一変します。「むろと」が廃止され、「うずしお」からも撤退したことで、キハ185系が定期特急として走る路線は、徳島線の「剣山」のみとなりました。時代の流れとともに、その活躍の範囲は徐々に狭まりつつあるのが現状です。

特急剣山での役割

2025年3月のダイヤ改正以降、キハ185系が充当される唯一の定期特急列車が、徳島と阿波池田を結ぶ徳島線の「剣山」です。この列車は、徳島県内の都市間輸送を担う重要な足であり、キハ185系にとっては最後の牙城ともいえる運用になっています。

現在の「剣山」では、通常塗装の車両に加えて、国鉄時代の緑色の帯を復刻した「国鉄色」車両が投入されることもあり、鉄道ファンからの注目を集めています。また、週末などには子ども向けのプレイルームを備えた「ゆうゆうアンパンマンカー」を増結することもあります。このように、最後の定期運用でありながら、様々な車両が投入される魅力的な列車となっています。

ただし、この「剣山」での運用も安泰とは言えません。改正で列車本数が削減されたため、理論上は最新の2700系気動車で全ての運用をまかなうことが可能です。そのため、JR四国からの公式発表はないものの、近い将来、静かに2700系に置き換えられる「サイレント置き換え」が行われる可能性も指摘されています。

普通列車代走での運用例

キハ185系には、特急列車だけでなく、普通列車として運用される異色の車両が存在します。それが、松山運転所に所属する「3100番台」と呼ばれる車両です。

これらの車両は、もともと特急として使われていた車両を普通列車用に改造したものです。現在、予讃線の松山駅から宇和島駅の間を、早朝に1往復だけする長距離普通列車として運用されています。この列車は、特急が走る内子線経由のルートではなく、伊予灘の海岸線に沿って走る旧線(愛ある伊予灘線)を経由するのが特徴です。

乗客にとっては、追加料金なしで元特急用のリクライニングシートに座れるというメリットがあります。これは、長時間の乗車において大きな魅力です。

一方で、デメリットも存在します。座席のリクライニング機能は固定されており、人によっては窮屈に感じることがあるかもしれません。また、最も大きな注意点は、この車両にはトイレ設備がないことです。約3時間にも及ぶ長距離運行のため、乗車前にはトイレを済ませておく必要があります。このユニークな普通列車運用も、新型車両の導入計画が進む中、いつまで見られるか不透明な状況です。

多様化するキハ185系の四国での運用

- 改造車や派生車両の存在

- 観光列車「四国まんなか千年ものがたり」との関係

- 臨時列車やイベント列車での使用

- 今後のキハ185系の運用見通し

- 総括:これからのキハ185系 四国 運用

改造車や派生車両の存在

キハ185系は、その汎用性の高さを活かして、非常に多くの改造車や特別な塗装をまとった派生車両が存在するのも大きな特徴です。これらの車両は、キハ185系の活躍の幅を大きく広げています。

観光列車への改造

最も大規模な改造が施されたのが、観光列車です。キハ185系は、以下の3つの観光列車のベース車両として生まれ変わりました。

- 伊予灘ものがたり(2代目): 予讃線を走る豪華観光特急。3両編成。

- 四国まんなか千年ものがたり: 土讃線を走る観光特急。「おとなの遊山」がコンセプト。3両編成。

- 藍よしのがわトロッコ: 徳島線を走るトロッコ列車。キハ185系は動力と座席を提供する「控車」として連結されます。

特別仕様車・塗装変更車

観光列車以外にも、特定の目的のために改造されたり、特別な塗装を施されたりした車両が複数存在します。

- ゆうゆうアンパンマンカー: 中間車を改造したプレイルーム付き車両。特急「剣山」などに連結されます。

- 復刻国鉄色: 国鉄時代の緑帯塗装を再現した車両。主に「剣山」やイベント列車で活躍し、人気を博しています。

- アイランドエクスプレス四国II色: かつてのジョイフルトレインの塗装をまとった車両。

- 3100番台: 前述の通り、普通列車用に改造された車両。

このように、一つの形式でありながら多種多様な姿を持つ点は、キハ185系の面白さであり、JR四国がいかに既存の車両を工夫して活用しているかを示す好例と言えます。

観光列車「四国まんなか千年ものがたり」との関係

キハ185系が新たな価値を見出された象徴的な存在が、2017年に運行を開始した観光特急「四国まんなか千年ものがたり」です。この列車は、定期特急としての第一線から退きつつあったキハ185系を改造して生み出されました。

「おとなの遊山」をコンセプトに、徳島県の多度津駅から大歩危駅の間を走ります。車内は徳島県産の杉材がふんだんに使われ、日本の伝統美を感じさせる落ち着いた空間にリノベーションされています。キハ185系の面影は外観にかろうじて残るものの、内装は全く新しい価値を持つ空間へと昇華しました。

この列車は、車窓から望む吉野川の絶景や秘境駅でのスイッチバック体験、そして地元の食材を活かした豪華な食事サービスが組み合わさった「乗ること自体が目的となる列車」です。平均乗車率が9割を超えるほどの高い人気を誇り、JR四国の収益を支える重要な柱となっています。

このように、「四国まんなか千年ものがたり」の成功は、古い車両をただ廃車にするのではなく、投資を加えて高付加価値な商品へと生まれ変わらせる「アップサイクル」戦略の有効性を示しました。キハ185系は、この関係性を通じて、単なる移動手段から四国の観光を牽引するフラッグシップへとその役割を劇的に変化させたのです。

臨時列車やイベント列車での使用

定期運用が縮小する一方で、標準仕様のキハ185系は臨時列車やイベント列車として、その柔軟性を最大限に発揮しています。分割・併合が容易という元々の設計思想が、現代においても大きな強みとなっているのです。

お盆や年末年始といった多客期には、臨時特急として四国各地の路線で活躍します。需要に応じて2両から5両、6両といった様々な編成で運行できるため、効率的な輸送力調整が可能です。

また、特定の目的のために運行されるイベント列車や団体貸切列車としても頻繁に使用されます。特に、前述の「国鉄色」車両は絶大な人気があり、この車両を使用した撮影会ツアーや貸切列車は毎回多くの鉄道ファンで賑わいます。

このように、定期運用からは外れつつも、必要な時に必要な場所へ駆けつける「頼れるリリーフ役」として、キハ185系は今なお四国全域で重要な役割を担っています。その姿は、まさに神出鬼没と言えるかもしれません。

今後のキハ185の運用見通し

キハ185系の将来は、その役割によって明確に二極化していくと考えられます。日常的に四国を駆け巡る「汎用特急車」としての役目は終焉を迎えつつある一方で、「観光」という新たな舞台での活躍は、むしろこれからが本番と言えるでしょう。

定期運用車両の退役

最後の定期特急となった「剣山」での運用ですが、これも安泰とは言えません。2025年3月のダイヤ改正で高徳線の特急「うずしお」運用(高松〜徳島)から撤退したことで、車両基地のある高松から徳島へ車両を送り込むための効率的な営業列車が消滅しました。

現在、キハ185系を「剣山」で運用し続けるためには、乗客を乗せない回送列車を別途運行する必要があり、これは運用効率の観点から大きな課題です。このため、近い将来、公式な発表がないまま新型の2700系に置き換えられる、いわゆる「サイレント置き換え」が実施される可能性は十分に考えられます。

観光列車としての未来

2025年のダイヤ改正によって、特急運用から外れた多数の標準仕様車が余剰となりました。これらの車両は、単に廃車を待つのではなく、新たな役割を担うポテンシャルを秘めています。

一つは、新たな観光列車への改造です。既存の「ものがたり列車」の成功ノウハウを活かし、四国のまだ知られていない魅力を発信する、第4、第5の観光列車へと生まれ変わる可能性が考えられます。

もう一つは、既存の観光列車を末永く維持するための「部品供給源(ドナー)」としての役割です。特に国鉄時代に製造された部品は新たに入手することが困難なため、稼働している車両のメンテナンス用に、他の車両から部品を取り外して活用することは極めて重要になります。

キハ185系の物語は、決して終わりに向かっているわけではありません。都市間輸送のランナーという第一章を終え、これからは四国の魅力を伝える「ストーリーテラー」として、そのレガシーを新たな形で継承していくのです。

総括:これからのキハ185系の四国での運用

この記事で解説した、キハ185系の四国での運用に関する重要なポイントを以下にまとめます。

- キハ185系は国鉄末期の1986年に四国専用特急として誕生した

- 軽量ステンレス車体と短編成対応の柔軟な設計が特徴

- デビュー当初は「しおかぜ」「南風」など主要特急で活躍した

- 振り子式の2000系登場後、主な活躍の場を徳島地区に移した

- 2025年3月改正で定期特急運用は「剣山」のみに縮小された

- 「剣山」運用も将来的には新型車両に置き換えられる可能性がある

- 普通列車として松山~宇和島間を走る3100番台が存在する

- 普通列車運用はトイレがなく長時間の乗車には注意が必要

- 「伊予灘ものがたり」など3つの観光列車のベース車両となっている

- 観光列車への改造は古い車両の価値を高める成功例である

- 「ゆうゆうアンパンマンカー」という子供向け車両も存在する

- 国鉄時代の塗装を復刻した車両はイベントで人気が高い

- 臨時列車や団体列車としても四国全域で柔軟に活躍している

- 今後の運用は定期運用からの退役と観光分野での活躍に二極化する

- キハ185系は日常の足から旅の目的へとその役割を変えつつある