高知県の美しい海岸線と険しい山々を駆け抜ける、深紅の特急列車。それが土佐くろしお鉄道も運用に携わる2700系気動車です。この記事では、その導入背景と目的から、JR四国との共同開発の経緯、そして最新のディーゼル特急形車両としての特徴まで、多角的に掘り下げていきます。特に、険しい曲線区間で活きる振り子機能は、この車両を語る上で欠かせません。

また、主な運行区間や、旅行者の満足度を大きく左右する車内設備と座席の快適性、地域の情熱を映し出す外観デザインと塗装の特徴についても詳しく解説します。さらに、名車2000系からの置き換え状況を踏まえつつ、地域の観光需要への対応と利便性、そして今後の運用計画と展望に至るまで、土佐くろしお鉄道 2700系に関するあらゆる情報を網羅しています。

この記事を通じて、2700系がなぜ生まれ、どのような技術が詰まっているのか、そして私たちの旅をどう変えてくれるのか、その全貌を明らかにしていきましょう。

- 2700系が開発された歴史的背景と技術的な進化の過程

- 振り子機能をはじめとする高性能なメカニズムの詳細

- 旅の質を高める洗練されたデザインと快適な車内設備

- 土佐くろしお鉄道とJR四国が連携する効率的な運用体制

土佐くろしお鉄道の2700系の技術的特徴

- 導入背景と目的

- JR四国との共同開発の経緯

- 2000系からの置き換え状況

- ディーゼル特急形車両としての特徴

- 曲線区間で活きる振り子機能

導入背景と目的

土佐くろしお鉄道も導入した2700系が誕生した結論は、長年活躍してきた2000系の老朽化と、その後継として開発された2600系が抱えた技術的課題を解決する必要があったためです。

四国の特急網を支えてきた2000系は、世界初の制御付自然振り子式ディーゼル車両として画期的な存在でしたが、登場から年月が経ち、置き換えが避けられない状況でした。このため、後継車両として2017年に空気ばね式車体傾斜装置を備えた2600系が開発されたのです。

しかし、2600系は大きな課題に直面します。特にカーブが連続するJR土讃線のような山岳路線では、車体を傾斜させるための空気を供給するコンプレッサーの能力が追いつかず、性能を十分に発揮できない可能性が判明しました。この技術的な制約により、土讃線を走る特急「南風」や「あしずり」への本格投入は困難という判断が下されました。このように、2700系は、確実な性能で旧型車両を置き換え、四国の厳しい路線環境に対応するという明確な目的を持って開発された車両なのです。

JR四国との共同開発の経緯

2700系は、2600系が直面した課題への直接的な回答として、JR四国が主体となり開発が進められました。その開発思想は、歴代車両の長所を融合させるという、実用性を最優先したものです。

具体的には、2600系の近代的なステンレス車体構造や「ネオ・ジャポニスム」を掲げるデザイン、そして快適な客室設備はそのまま受け継ぎました。一方で、課題となった車体傾斜装置については、2600系の空気ばね式から、2000系で長年の実績がある制御付自然振り子方式へと回帰する決断が下されています。

もちろん、これは単なる先祖返りではありません。2700系に搭載された振り子装置は、2000系のローラー式をさらに進化させた、より滑らかで信頼性の高いベアリングガイド式が採用されました。これは、2600系の挑戦から得られた教訓を活かし、最新の車体と実績ある高性能な技術を組み合わせるという、賢明な工学的判断の結果と言えます。土佐くろしお鉄道は、この開発の流れを受け、2016年の取締役会で2両の導入を決定し、JR四国との共同歩調を取ることになりました。

2000系からの置き換え状況

2700系の導入は、JR四国および土佐くろしお鉄道が保有してきた2000系の置き換えを完了させるという大きな役割を担いました。土佐くろしお鉄道においては、2020年8月に自社所有の2700系(2730号車・2780号車)が営業運転を開始したことで、長年親しまれてきた2000系の「アンパンマン列車」(2030号車)がその役目を終え、引退しています。

JR四国全体で見ても、2700系は順次投入が進められ、特急「南風」「しまんと」「あしずり」「うずしお」といった主要な非電化区間の特急列車で運用されるようになりました。これにより、2000系は定期運用から段階的に退き、四国の特急ネットワークの主役は完全に2700系へと移行しました。

この置き換えは、単に車両が新しくなっただけではありません。乗り心地の大幅な向上や、全席コンセント設置といった現代的なニーズへの対応が実現され、利用者サービスの質を大きく引き上げる結果につながっています。

ディーゼル特急形車両としての特徴

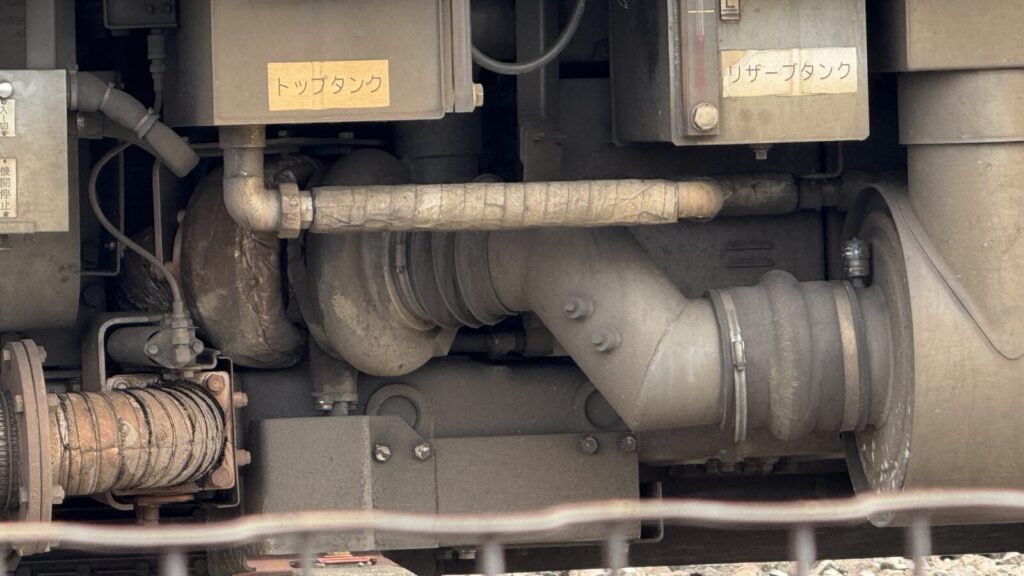

2700系は、四国の非電化区間を高速で走行するために最適化された、高性能なディーゼル特急形車両です。その心臓部には、コマツ製の高出力コモンレール式ディーゼルエンジン「SA6D140HE-2」が各車両に1基ずつ搭載されています。このエンジンは、定格出力450PS(331kW)というパワフルな性能を発揮します。

パワフルで環境に配慮したエンジン

コモンレール式とは、高圧に蓄えた燃料を電子制御で各気筒に噴射する方式で、燃焼効率が高く、排出ガス中の有害物質を低減できるメリットがあります。これにより、パワフルな走りと環境性能の両立が図られているのです。また、エンジン冷却装置が強化されており、急勾配が連続する土讃線のような厳しい条件下でも安定した性能を維持できます。

高度な制御システム

動力は、液体式変速機を介して車輪に伝えられます。ブレーキシステムも高度化されており、応答性に優れた電気指令式空気ブレーキを基本に、エンジンブレーキや排気ブレーキを併用します。この複合ブレーキシステムにより、長い下り坂でも安定した制動力を確保しつつ、ブレーキシューの摩耗を抑えることが可能になりました。これらの特徴が、2700系の高い走行性能を支えています。

曲線区間で活きる振り子機能

2700系の最も重要な技術的特徴は、高性能な「制御付自然振り子装置」を搭載している点にあります。この機能こそが、カーブの多い土讃線や土佐くろしお鉄道線内を高速で駆け抜けるための鍵となります。

この装置は、カーブに進入すると車体を内側へ最大5度傾斜させ、乗客にかかる遠心力を和らげる仕組みです。これにより、カーブを通過する際の速度制限を緩和し、非振り子車両に比べて高速での走行が可能になります。結果として、所要時間の短縮に大きく貢献しているのです。

前述の通り、2700系が採用したのは、2000系のローラー式を進化させたベアリングガイド式です。リニアガイドとも呼ばれるこの方式は、ベアリングを用いることで摩擦抵抗が少なく、より滑らかで正確な車体傾斜を実現します。2000系で時折感じられた、傾斜時の細かな振動や作動音が大幅に低減され、乗り心地の向上にもつながりました。この優れた振り子機能があるからこそ、2700系は最高速度120km/hでの運転を実現できるのです。

| 項目 | 2000系 | 2600系 | 2700系 |

| デビュー年 | 1989年 | 2017年 | 2019年 |

| 車体傾斜方式 | 制御付自然振り子式(コロ式) | 空気ばね式 | 制御付自然振り子式(ベアリングガイド式) |

| 最大傾斜角度 | 5° | 2° | 5° |

土佐くろしお鉄道の2700系の魅力と運用

- 外観デザインと塗装の特徴

- 車内設備と座席の快適性

- 主な運行区間

- 観光需要への対応と利便性

- 今後の運用計画と展望

- 未来へ走る土佐くろしお鉄道 2700系

外観デザインと塗装の特徴

2700系の外観は、2600系から受け継いだ「Neo Japonism(ネオ・ジャポニスム)」というデザインコンセプトに基づいています。これは、日本の伝統的な美意識を現代風に再解釈し、先進性と安らぎを両立させることを目指したものです。

地域を象徴するカラーリング

車体のカラーリングは、沿線地域の文化や特産品を巧みに表現しています。

- ディープレッド(深紅): 基調色となる赤は、高知の「よさこい祭り」や徳島の「阿波おどり」の情熱を象徴しています。

- ゴールド(金色): アクセントとして随所に配置された金色の帯は、日本の伝統色であり、格式と華やかさを演出します。

- グリーン(緑色): 2700系で新たに追加された緑のラインは、香川の「オリーブ」と岡山の「マスカット」をイメージしており、列車が結ぶ各地域の豊かさを表しています。

この色彩計画により、2700系は単なる移動手段ではなく、「走る地域ブランド」としての役割も担っています。乗客は、車体の色からこれから訪れる土地への期待感を高めることができます。

機能的な細部のデザイン

車体側面には「EXPRESS 2700」のロゴが配され、特急車両としての風格を示しています。また、号車番号や座席種別の表示が乗降扉の横に配置されるなど、利用者の視認性にも配慮したデザインが採用されました。

車内設備と座席の快適性

2700系の車内は、現代の旅行者のニーズに応えるための設備が充実しており、長時間の移動でも快適に過ごせる空間が提供されています。

全ての旅行者に対応する設備

最大の特長は、全座席に電源コンセントが設置されている点です。これにより、スマートフォンやノートパソコンのバッテリーを気にすることなく、移動時間を有効活用できます。また、無料の公衆無線LAN(Wi-Fi)サービスも利用可能で、ビジネスや情報収集にも便利です。テーブルはパソコン作業を想定した大型サイズが採用されています。

客室の座席は、普通車が横2列+2列の配置です。指定席は青色、自由席は白色のヘッドレストカバーで区別されており、一目で分かりやすくなっています。各車両には大型の荷物を置ける専用スペースが設けられ、スーツケースなどの置き場所に困ることもありません。

バリアフリーと安全への配慮

バリアフリー設計も徹底されています。土佐くろしお鉄道が所有する2730号車には、車椅子スペースや車椅子対応の大型多機能トイレが設置されました。多機能トイレには、おむつ交換台やベビーチェアも完備されており、小さなお子様連れの利用にも配慮が行き届いています。注意点として、近年の特急車両の傾向に合わせ、飲料の自動販売機は設置されていません。乗車前にあらかじめ購入しておくことをお勧めします。

主な運行区間

土佐くろしお鉄道が所有する2700系2両は、JR四国の車両と一体で運用されており、主に以下の特急列車として活躍しています。

- 特急「あしずり」: 高知県内の大動脈として、高知駅と土佐くろしお鉄道の中村駅・宿毛駅を結びます。

- 特急「しまんと」: 香川県の高松駅を起点に、高知駅を経由して中村駅・宿毛駅までを結ぶ長距離列車です。

これらの列車は、JR土讃線と土佐くろしお鉄道中村線・宿毛線(四万十くろしおライン)を直通運転します。2700系の優れた振り子機能は、急カーブが連続するJR土讃線の山岳区間や、海岸沿いを走る土佐くろしお鉄道線内でその真価を発揮し、高速かつ快適な移動を実現しています。

また、繁忙期や車両運用の都合によっては、JR四国車と連結して岡山駅と高知駅・宿毛駅を結ぶ特急「南風」として運用されることもあります。これにより、土佐くろしお鉄道の車両が本州の岡山まで乗り入れる貴重な機会も生まれます。

観光需要への対応と利便性

2700系は、四万十川流域や足摺岬といった高知県西部の観光地へのアクセスを担う重要な役割を果たしています。その高い快適性と速達性が、地域の観光振興に大きく貢献しているのです。

全席コンセントや無料Wi-Fiといった設備は、観光情報を調べたり、撮影した写真をSNSに投稿したりする現代の旅行スタイルに完全に対応しています。これにより、移動時間そのものが旅の楽しみの一部となり、顧客満足度を高めることにつながります。

さらに、土佐くろしお鉄道の車両がJR四国の車両と区別なくシームレスに運用される点は、利用者にとって大きな利便性をもたらします。乗客は、乗車した車両の所有会社を意識することなく、目的地までスムーズに移動できます。この事業者間の強力な連携モデルは、利用者の利便性を最優先し、地域全体の観光競争力を高める上で非常に効果的な仕組みと言えるでしょう。

今後の運用計画と展望

2700系は、すでに土讃線系統の特急列車の主力として完全に定着しており、今後の運用は、この安定した高品質なサービスを長期にわたって維持していくことが中心となります。

この車両の導入が示した最も大きな成果の一つは、事業者間の連携モデルの成功です。土佐くろしお鉄道のような第三セクター鉄道が、自社で開発・保守の全てを担うことなく最新鋭の特急車両を運行できるこの方式は、地方鉄道が持続可能なサービスを提供していく上での優れた手本と考えられます。今後もJR四国との緊密な連携のもと、効率的で安定した運用が続けられていく見込みです。

展望としては、2700系が持つ高い快適性やデザイン性を活かし、沿線の魅力をさらに発信するような観光キャンペーンや企画列車など、新たな取り組みも期待されます。車両という「ハード」を最大限に活用し、地域の活性化に貢献していくことが、これからの2700系に与えられた重要な使命となっていくでしょう。

未来へ走る土佐くろしお鉄道 2700系

- 2700系は2000系の老朽化と2600系の課題を背景に開発された

- 土佐くろしお鉄道は専用車両として2730号車と2780号車の2両を所有

- JR四国との共同開発により最新技術と実績ある機構を融合

- 車体傾斜装置は高性能なベアリングガイド式振り子機能を搭載

- 最大5度の車体傾斜で曲線区間を高速走行できる

- デザインコンセプトは日本の伝統美を表現する「ネオ・ジャポニスム」

- 情熱の赤、格式の金、地域の緑を配した特徴的なカラーリング

- 全座席に電源コンセントと無料公衆無線LANを完備

- 大型テーブルや荷物スペースなど現代のニーズに対応

- 車椅子スペースや多機能トイレなどバリアフリー設備も充実

- 主な運用は特急「あしずり」と「しまんと」

- JR四国の車両と共通運用され岡山まで乗り入れることもある

- 所有会社を意識させないシームレスなサービスを利用者に提供

- 事業者間連携の成功モデルとして地方交通の未来を示す

- 高知県西部の観光アクセスを担い地域経済に貢献する存在