高知県を訪れる際、多くの人が利用する特急「あしずり」。その名前を聞いたとき、特急あしずりの歴史と由来について、ふと疑問に思ったことはありませんか。この列車には、私たちが普段何気なく目にしている以上に、深く豊かな物語が隠されています。

この記事では、特急あしずりという名称の由来とは何かという基本的な問いから、その運行開始時期、そして初期の運行ルートと停車駅まで、時代を遡って詳しく解説します。また、地域交通の要である土佐くろしお鉄道との関係や、時代を彩った車両の変遷と特徴にも光を当てていきます。

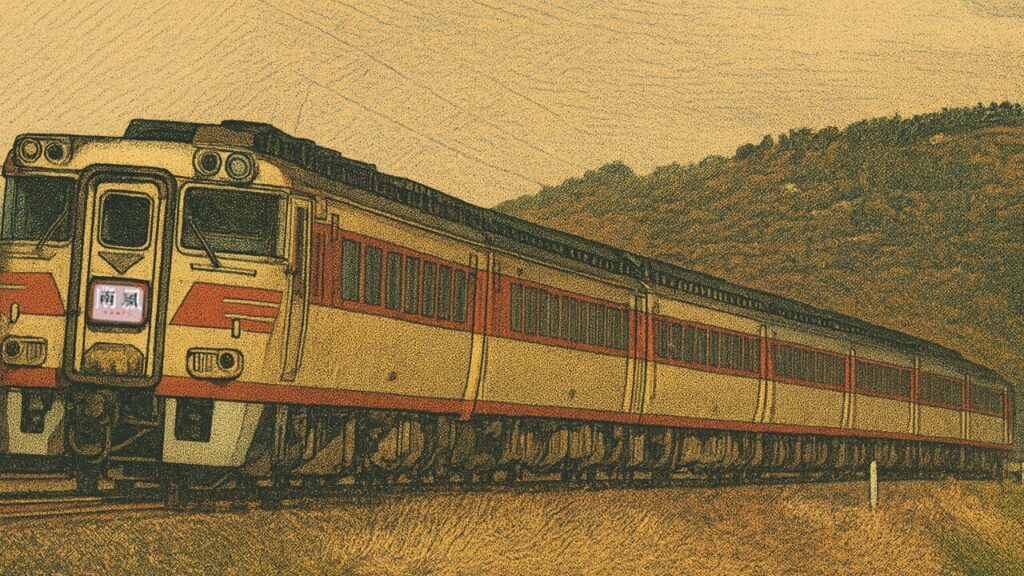

さらに、特急「南風」など他の四国特急との違いを浮き彫りにし、地元との関わりと利用状況を通じてその存在価値を探ります。時には片道だけの運行になるなど、特急あしずりにまつわるエピソードも紹介しつつ、最新車両が導入された今後の運行計画と展望までを網羅します。この記事を読めば、あなたの「あしずり」への見方がきっと変わるはずです。

- 特急「あしずり」という名称に込められた文化的・歴史的背景

- 準急から急行、そして特急へと至る60年以上の変遷

- 振り子式車両など、路線の課題を克服した技術革新の歩み

- JR四国の経営戦略と地域交通における現在の役割

特急あしずりの壮大な歴史と名前の由来

- 足摺岬にちなんだ名称の由来とは?

- 急行列車としての運行開始時期

- 初期の運行ルートと停車駅を解説

- 他の四国特急との根本的な違い

- 特急あしずりにまつわる興味深いエピソード

足摺岬にちなんだ名称の由来とは?

特急「あしずり」の名称は、高知県が誇る景勝地であり、四国最南端に位置する「足摺岬」に直接由来しています。しかし、この命名は単なる地名以上に、四国の精神文化や歴史を象徴する深い意味合いを持っています。

その理由は、足摺岬が古くから信仰の地として知られているからです。伝承によれば、平安時代の僧・弘法大師(空海)が、この地への険しい道のりで足を引きずりながら歩いたことから「足摺」と名付けられたとされています。足摺岬は四国八十八箇所霊場の第三十八番札所・金剛福寺の所在地でもあり、巡礼文化「四国遍路」における重要な聖地です。

また、幕末に活躍したジョン万次郎の出身地としても知られ、近代日本の夜明けを切り拓いた開拓者の物語もこの地に刻まれています。

このように、「あしずり」という名前には、単なる目的地を示すだけでなく、巡礼の歴史、開拓者精神、そして国立公園の雄大な自然といった、力強い物語性が込められています。国鉄がこの名前を選んだのは、列車に乗ること自体が目的地への期待感を高める旅の一部となるよう意図した、優れたブランディング戦略だったと考えられます。

急行列車としての運行開始時期

現在の特急「あしずり」のルーツをたどると、1961年(昭和36年)4月15日に誕生した準急「足摺」(当時は漢字表記)に行き着きます。これが「あしずり」の歴史の始まりです。

この列車は、もともと高松駅と高知駅を結んでいた準急「土佐」の一部を、当時延伸開業が進んでいた高知県西南部の窪川駅まで延長する形で設定されました。つまり、既存の列車を延伸発展させた形で産声を上げたのです。

そして、日本の鉄道史における大きな転換点となったのが1966年(昭和41年)3月5日です。この日、国鉄の料金制度が改定され、それまで全国にあった準急列車が一斉に急行列車へと格上げされました。この改定に伴い、準急「足摺」も急行「足摺」へと昇格し、名実ともに関西や高松と高知県西南地域を結ぶ主要列車の一つとしての地位を固めていくことになります。

したがって、急行列車としての「あしずり」は、1966年からその歴史を本格的にスタートさせたと言えます。

初期の運行ルートと停車駅を解説

急行「足摺」が誕生した当初の運行ルートは、高松駅を起点とし、土讃本線を経由して窪川駅までを結ぶものでした。このルートは、本州からの宇高連絡船を介して四国に入り、県庁所在地の高知を経て、さらに県南西部へと向かう当時の主要な交通軸を担うものでした。

その後、路線の延伸に合わせて運行区間は拡大していきます。

1963年(昭和38年)に国鉄中村線が土佐佐賀駅まで開業すると、「足摺」もそこまで足を延ばしました。そして、1970年(昭和45年)10月に中村線が中村駅まで全通すると、「足摺」の2往復も中村駅まで直通運転を開始し、高松と幡多地域を直接結ぶ大動脈としての役割が確立されます。

停車駅については、急行列車として主要な都市や乗り換え駅に停車するのが基本でした。高松、多度津、琴平、阿波池田、土佐山田、後免、高知、佐川、須崎、窪川などが主要な停車駅です。特に、高知駅は県内の交通結節点として、また窪川駅は予土線との乗り換え駅として重要な役割を持っていました。このように、初期の「あしずり」は、広範囲なネットワークを形成し、地域間の人々の移動を支えていたのです。

他の四国特急との根本的な違い

特急「あしずり」を理解する上で、同じ土讃線を走る特急「南風」との関係性を知ることが不可欠です。この二つの列車には、役割分担における根本的な違いが存在します。

言ってしまえば、「南風」が本州と高知県を結ぶ広域輸送を担うフラッグシップ(旗艦)列車であるのに対し、「あしずり」は高知県内の地域輸送を主目的とする補完的・接続的(フィーダー)な役割を担う列車と位置づけられています。

この役割分担が明確になったのは、1988年の瀬戸大橋開通がきっかけです。橋の開通により、四国の玄関口は高松から岡山へとシフトしました。これに伴い、「南風」は岡山駅発着となり、本州との直通特急としての役割を強化します。一方で、長距離輸送の主役の座を譲った「あしずり」は、高知駅を拠点として中村・宿毛方面を結ぶ地域内特急へと役割を変化させていきました。

現在では、岡山からの「南風」が高知駅に到着し、そこで乗客が短い編成の「あしずり」に乗り換えて県南西部へ向かうという運行形態(系統分割)が主流です。これは、旅客需要の多い区間と少ない区間で車両編成を最適化し、経営効率を高めるJR四国ならではの戦略であり、他のJR各社にはあまり見られない特徴的な運行体系と言えます。

特急あしずりにまつわる興味深いエピソード

「あしずり」の長い歴史の中には、いくつかの興味深いエピソードが存在します。

「南風」の名を吸収した時代

1968年(昭和43年)の「ヨンサントオ」と呼ばれる全国ダイヤ大改正の際、土讃線の優等列車が整理・統合され、急行「南風」や「土佐」の一部が「あしずり」(この時にひらがな表記に)に吸収されました。これにより「あしずり」は7往復体制となり最盛期を迎えますが、由緒ある「南風」の愛称が一時的に土讃線から消えるという事態になりました。しかし、わずか4年後の1972年、四国初の特急として「南風」が華々しく復活し、「あしずり」は再び脇役へと戻ることになります。

消滅の危機に瀕した「片道特急」時代

JR化後、特急となった「あしずり」ですが、2000年代初頭には運行本数が大幅に削減されました。特に上り(高知方面)列車の削減は著しく、2001年にはついに上り列車が消滅。下り列車(中村・宿毛方面)のみが存在する「片道特急」という非常に珍しい存在になりました。

さらに削減は進み、2003年には下り1本のみとなり、愛称の存続自体が危ぶまれる状態にまで追い込まれた時期があったのです。この危機的状況からの復活劇は、「あしずり」の歴史を語る上で欠かせないドラマと言えるでしょう。

JR時代の特急あしずり、その歴史と由来

- 歴代車両の変遷とそれぞれの特徴

- 土佐くろしお鉄道との深い関係

- 地元との関わりと現在の利用状況

- 今後の運行計画と未来への展望

- まとめ:特急あしずりの歴史と由来を学ぶ

歴代車両の変遷とそれぞれの特徴

特急「あしずり」の歴史は、それを駆け抜けた車両たちの技術革新の歴史でもあります。各時代の車両は、土讃線の厳しい線形や経営環境という課題に立ち向かうための答えでした。

過渡期を支えた国鉄型車両(1990年~1993年)

1990年に急行から特急へ格上げされた当初は、国鉄時代に設計された2種類の車両が暫定的に使用されました。

- キハ181系: 大出力エンジンを誇りましたが、冷却系に弱点を抱え、急勾配が続く土讃線ではオーバーヒートを起こしやすいという問題を抱えていました。

- キハ185系: JR四国の発足に合わせて投入された汎用特急車両で、信頼性は高かったものの、線形を克服するような特別な性能はありませんでした。これらは、まさに次世代の主役が登場するまでの「つなぎ役」だったのです。

革命を起こした振り子式気動車(1993年~現在)

1993年、「あしずり」の、そしてJR四国の運命を変える車両が登場します。それが世界初の「制御付き自然振り子式」気動車である2000系です。

この車両は、カーブに差し掛かると車体を内側に傾けることで遠心力を打ち消し、従来より20km/h以上速い速度で曲線を通過できる画期的な技術を搭載していました。線路の大規模な改良をすることなく、大幅なスピードアップを実現したこの車両は、JR四国の経営を支える切り札となり、約30年間にわたり「あしずり」の主力として活躍しています。

現代の後継者(2020年頃~現在)

現在、2000系の後継として導入が進んでいるのが2700系です。振り子装置をより乗り心地の良い「空気ばね式」に改良し、快適性や信頼性、バリアフリー対応などを向上させた現代的な車両です。現在「あしずり」は、この2700系とベテランの2000系が共に活躍する、新旧交代の過渡期にあります。

| 車両形式 | 「あしずり」での運用期間 | 主要技術・特徴 | 役割・意義 |

| キハ181系 | 1990–1993 | 大出力ディーゼルエンジン | 特急化初期の暫定的な車両。パワーはあったが課題も多かった。 |

| キハ185系 | 1990–1993 | ステンレス製車体の汎用ディーゼル | 信頼性が高く経済的。キハ181系と共に過渡期を支えた。 |

| 2000系 | 1993–現在 | 制御付き自然振り子式 | 土讃線のカーブ問題を解決した革命的車両。JR四国の象徴。 |

| 2700系 | 2020–現在 | 制御付き自然振り子式 | 2000系の後継。乗り心地や快適性、信頼性を向上させた現代の主力。 |

土佐くろしお鉄道との深い関係

特急「あしずり」の運行は、第三セクター鉄道である「土佐くろしお鉄道」との連携なくしては成り立ちません。両社は、高知県西南地域の鉄道網を一体的に維持・運営する、いわば運命共同体のような関係にあります。

この関係の始まりは、1988年に国鉄中村線が第三セクターの土佐くろしお鉄道中村線として再出発したことに遡ります。JR四国の特急「あしずり」は、開業当初からこの中村線へ直通運転を行っています。さらに、1997年に中村駅から宿毛駅までを結ぶ宿毛線が開業すると、同様に直通運転を開始し、高知市と県最西部の宿毛市を結ぶ重要な足となりました。

この直通運転は、利用者にとっては乗り換えの手間が省ける大きなメリットです。しかし、運営面から見ると、JR四国と土佐くろしお鉄道の間で車両使用料や線路使用料の精算が発生するなど、複雑な調整が必要となります。

また、土佐くろしお鉄道の経営状況が、特急「あしずり」の運行体系に影響を与える可能性も常にあります。逆に言えば、「あしずり」が多くの乗客を土佐くろしお鉄道の沿線に運ぶことで、同社の経営を支えているという側面も持ち合わせています。このように、両社は相互に依存し合いながら、高知県西南地域の公共交通を支えているのです。

地元との関わりと利用状況

特急「あしずり」は、単なる移動手段にとどまらず、高知県西南地域(幡多地域)の経済や文化、人々の暮らしと深く結びついています。

地域経済と観光の動脈

まず、観光面での役割は非常に大きいです。四万十川や足摺岬、柏島といった全国的に有名な観光地へのアクセス手段として、県外からの観光客の多くが「あしずり」を利用します。この列車が運ぶ人々は、地域の宿泊施設や飲食店、土産物店にとって貴重な顧客であり、地域経済の活性化に直接貢献しています。

アンパンマン列車という試み

特にファミリー層の観光客誘致で絶大な効果を発揮しているのが「アンパンマン列車」です。作者やなせたかし氏が高知県出身であることにちなみ、JR四国は2000年から土讃線でアンパンマン列車を運行しており、「あしずり」もその一翼を担ってきました。列車に乗ること自体が旅の目的となるこの試みは、鉄道利用の新たな価値を創造し、多くの親子連れを沿線に呼び込むことに成功しています。

日常生活の足として

もちろん、観光客だけでなく、地元住民の日常生活においても「あしずり」は不可欠です。高知市への通院や買い物、学生の通学や帰省など、様々な場面で利用されています。高速道路も整備されましたが、特に高齢者や自動車を運転しない人々にとって、速達性と定時性に優れた特急列車は、今なお信頼性の高い公共交通機関です。このように「あしずり」は、観光と日常の両面から、地域に欠かせない生命線として機能しています。

今後の運行計画と未来への展望

特急「あしずり」は、これからも高知県西南地域を結ぶ基幹特急として走り続けますが、その姿は少しずつ変化していくと考えられます。

車両の世代交代

現在進行している最も大きな変化は、車両の世代交代です。長年主力として活躍してきた2000系気動車から、最新鋭の2700系気動車への置き換えが段階的に進められています。2700系は、乗り心地や静粛性が向上しているだけでなく、全席にコンセントが設置され、車椅子スペースも拡充されるなど、現代のニーズに対応した設備を備えています。将来的には、全ての「あしずり」がこの2700系で運行される日が来ると予想されます。これは、サービスの質的向上に直結する、利用者にとって喜ばしい変化です。

柔軟な運行体系の維持

JR四国が直面する人口減少や厳しい経営環境を踏まえると、今後も効率性を重視した柔軟な運行体系が維持されるでしょう。前述の通り、岡山からの特急「南風」と高知駅で接続する「系統分割」は、需要に応じた輸送力を提供する上で非常に有効な戦略です。このため、高知~中村・宿毛間の地域輸送に特化するという「あしずり」の基本的な役割は、今後も変わらないと考えられます。

一方で、利用状況に応じたダイヤの見直しや、観光シーズンに合わせた臨時列車の設定など、より機動的な運行が行われる可能性もあります。厳しい環境の中、知恵と工夫を凝らしながら、地域にとって最適な形で走り続けること。それが「あしずり」の未来の姿と言えるでしょう。

まとめ:特急あしずりの歴史と由来を学ぶ

この記事では、特急「あしずり」の歴史と由来、そして60年以上にわたるその軌跡を多角的に解説しました。最後に、本記事の重要なポイントをまとめます。

- 「あしずり」の名は四国最南端の景勝地「足摺岬」に由来する

- その背景には弘法大師の巡礼譚など四国の文化や歴史が込められている

- 歴史の始まりは1961年に誕生した準急「足摺」である

- 1966年に急行列車へと格上げされた

- 当初は高松と高知県西南地域を結ぶ長距離列車だった

- 瀬戸大橋開通を機に高知県内の地域輸送へと役割を変えた

- 特急「南風」が本州直通、「あしずり」が県内接続という役割分担がある

- 一時は下り列車のみの「片道特急」となり消滅の危機に瀕した

- 高知駅での系統分割戦略により復活し現在の運行本数を確保している

- 土佐くろしお鉄道へ直通運転を行い地域交通を一体的に支える

- 革命的車両2000系(振り子式)の導入が高速化を実現した

- 現在は後継の2700系への世代交代が進んでいる

- アンパンマン列車としても運行され観光誘客に大きく貢献してきた

- 地元住民の日常の足としても重要な役割を担っている

- 今後も地域の基幹特急として走り続けることが期待されている